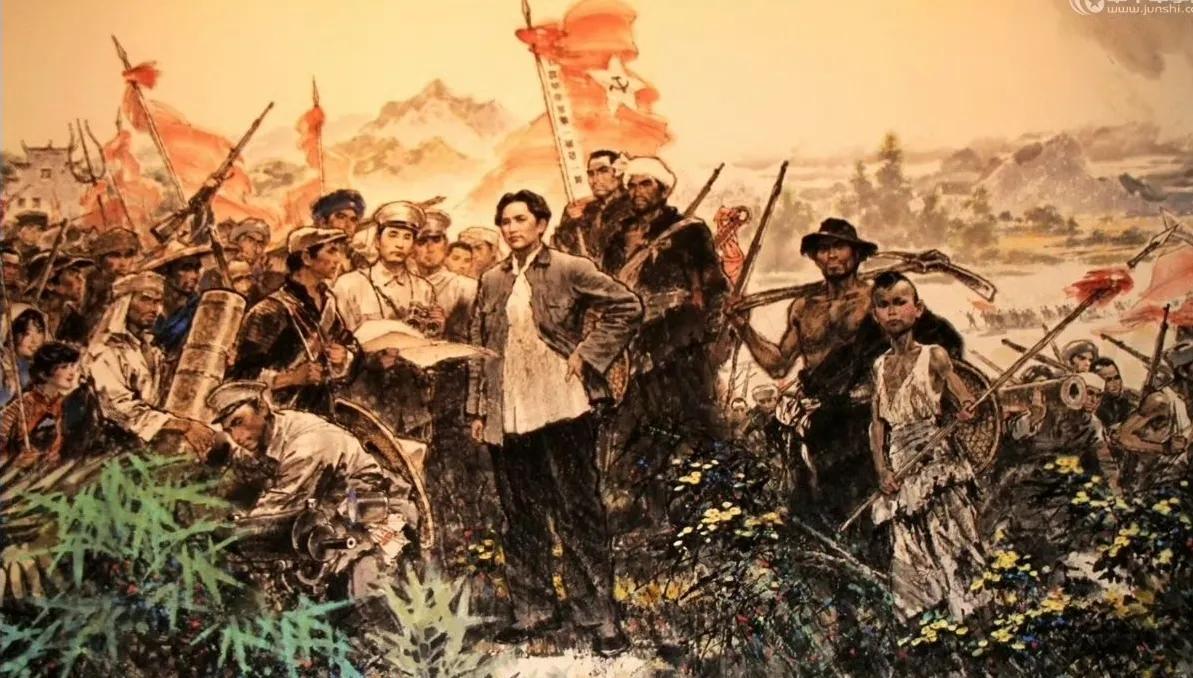

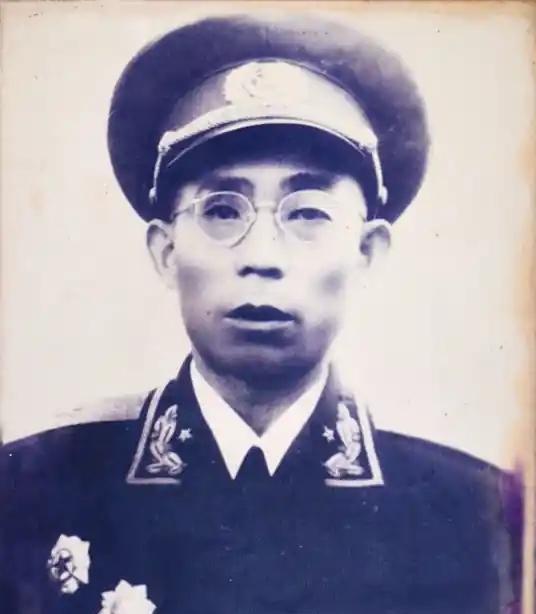

张发奎这个人很奇怪南昌起义、秋收起义、广州起义这三大起义的主力部队都来自张发奎的第二方面军。开国十大元帅中有五位,十大将中有六位都曾做过他的部下。 张发奎生在韶关,山里人,客家口音浓得像老酒,一开口就带股硬劲。 他1896年出生的时候,清朝的气数早就快用尽了,乡下的日子,除了种地、挑水、纳税,没别的出路。 家里盼着儿子能跳出农门,可那时候的跳法,无非是读书考功名,或者去城里闯荡。 十五岁,他父亲咬着牙,从抽屉底下摸出十两银子——那是家里好几年省吃俭用攒下来的——塞到儿子手里:“去广州,自己找条活路。” 广州的街道,总是混着米香和汗味。 张发奎一开始进了习艺所,学织布染色。 那时候的他,眼睛还亮,手脚快,想着学门手艺,安安稳稳吃饭。 可辛亥一响,城里乱成了一锅沸水,习艺所关了门,他的日子也跟着断了线。 他没退回乡下,反倒拐进了粤军模范团。 军装穿上身,像是换了层皮,月薪十块大洋,比做学徒时多得多。 因为识字,他被推去读广东陆军小学。 课堂上,老师拍着讲台讲“革命”、“共和”,底下的年轻人眼睛发亮。 薛岳、叶挺、黄琪翔——这些名字当时也不过是同学,谁都没想到几十年后会被写进历史里。 再往后,他进了武昌的第二军官预备学校,冬天的操场上,雾气和呼出的白气混在一起,冻得枪都握不稳。 可熬过来的,都是冲锋时能顶得住的人。 从军的日子,有血有火,也有机会。 1925年,国民革命军改编第四军,他成了十二师师长。 那支旧军队,到他手里像是翻了个身。 他请来共产党人做政治工作,设政治部、开学习会,战士们除了操枪,还得听讲。 军纪也收得紧——不准逃跑,不准赌博,不准沾烟土,嫖娼更是要重罚。 军饷账目贴在公告板上,升迁看的是战功,不是人情。 这样的部队,走到哪儿都硬得像一块铁。 北伐一打响,他的队伍在汀泗桥、贺胜桥接连打出漂亮仗,“铁军”的名头从此跟了他们一辈子。 1927年的夏天,风向突变。 张发奎升为第二方面军总指挥,手下是第四军、第十一军、第二十军——这支队伍,往后几乎成了三大起义的兵源库。 南昌起义打响时,贺龙的第二十军、叶挺的第二十四师、周士第的第二十五师,都是从他麾下抽出去的。 秋收起义的卢德铭,也出自他的警卫团。 广州起义时,骨干是第四军教导团,叶剑英、叶挺,一个是团长,一个是副总指挥,全是他的老部下。 他对部队里的共产党人,从来不刻意为难。 叶挺早早对他说过自己是共产党员,他只笑了一声,说了句“好”,就翻页过去。 叶剑英、周士第的身份,他也清楚,可他没赶人。 这种松口,给了共产党人在第二方面军扎根的机会,也让三大起义有了底气。 可政治不是战场。 宁汉分裂时,他选了汪精卫,没有跟蒋介石,更不可能投向共产党。 在他看来,这就是最稳的路——他是国民党嫡系,北伐的功劳摆在那儿,怎么会抛下这些去赌一条险路。 他没想到,这个选择会让他一步步退到边缘。 广州起义爆发前,他刚在广东发动政变,以为大局在握。 等枪声响起,他回师镇压,城里的巷战打得天昏地暗。 血溅在青石板上,很快被鞋底踩成暗色的泥。 这一役,让他在政治上的光环彻底碎了,从握着两广兵权的大将,变成没人问津的将领。 抗战爆发,他被派任第四战区司令长官。 淞沪、武汉、粤北、桂柳这些硬仗,他都上了。 日军逼近华南,他能把中央军、粤军、桂军、地方部队都拧在一起,死守阵地。 1945年9月,广州受降,日军第二十三军的军官站在他面前,把佩刀递过来,寒光映在他脸上,那一刻他又回到了聚光灯下。 胜利的热闹没维持多久。 内战开打,他的名字渐渐消失在报纸的显眼位置。 1949年,他没去台湾,也没留在大陆,而是去了香港。 他说香港是中国的地盘,留在这儿踏实。 他不想再卷进风浪,五十三岁那年,把军装挂进了柜子,从此不穿。 老了以后,他偶尔会翻报纸,看见共和国元帅的名字——叶挺、贺龙、叶剑英……几乎都是他的旧部。 他会停一会儿,不说话。 有一次,他轻声吐出一句:“要是当年没跟错人……”话没说完,就被他自己咽了回去。 窗外的香港,街道上灯火和潮声混在一起。 一个将军,坐在木椅上,手里转着一只茶杯,指尖碰到瓷沿发出细微的声响。 茶早凉了,屋里也安静得能听到墙上的钟摆走动。