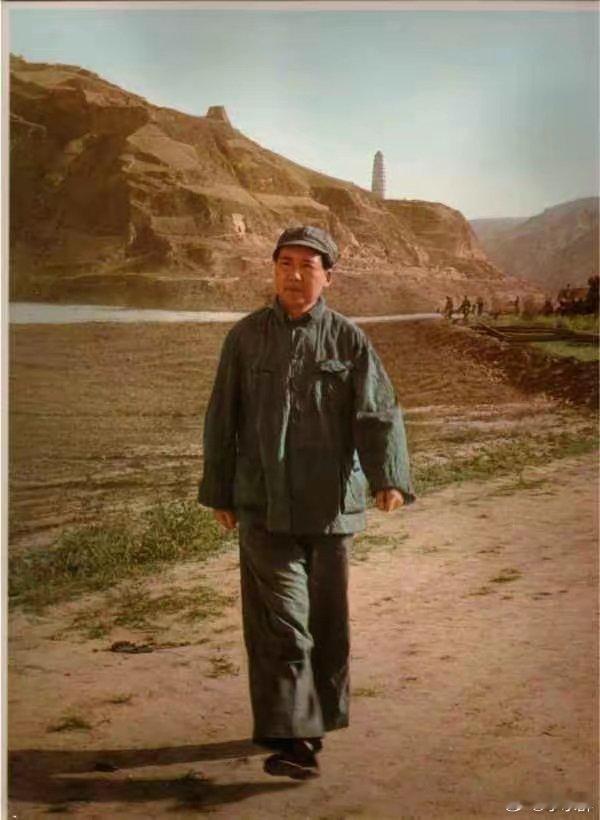

1953年,一名女志愿军战士回国,她在沈阳换乘的间隙,走进了一家照相馆。在这张照片中,她留下了自己年轻而清秀的容颜,那双浓眉大眼,如同清澈的湖水,闪烁着坚定的光芒。她的胸前,挂着两枚奖章,那是她为抗美援朝战争付出的荣誉。

在抗美援朝的烽火中,一位上海姑娘的照片流传至今,那胸前的奖章诉说着什么秘密?她从舞台走向战场,又如何在回国途中定格青春?

唐月瑛出生在1934年11月的上海,那时候的上海街头还带着旧日的痕迹,她家境普通,从小就喜欢听越剧的腔调。1948年5月,十五岁的她拜师徐玉兰,专攻花旦,那时候越剧在上海挺受欢迎,她跟着老师学唱腔、学身段,艺名叫徐小玉兰,在剧团里慢慢露头角。1952年7月,全国支援抗美援朝,大家热情高涨,她所在的玉兰剧团集体参军,加入总政治部文工团越剧队。她们准备了《梁山伯与祝英台》《西厢记》这些经典戏,带着江南的味道去前线鼓舞士气。

1953年4月,唐月瑛随队过鸭绿江,到了朝鲜战场,那里环境艰苦,炮火不断。她们的主要任务是慰问志愿军战士,用家乡的艺术形式给大家带去温暖。演出地方多在防空洞里,那些洞挖得深,空气潮湿,带着泥土和硝烟的味儿。战士们坐在地上看戏,听到熟悉的唱腔,就觉得像在家一样。一次演出,供电断了,整个洞黑乎乎的,战士们用手电筒照亮舞台,那光束聚在一起,继续把戏演完。

朝鲜的冬天冷得刺骨,气温能到零下四十度,她们穿着戏服上台,脸上涂油彩,风一吹眼睛都难睁开。但任务就是任务,她们不仅给志愿军演,还给朝鲜人民军和当地人演。语言不通,就用比划和唱腔交流,四辆卡车拼成舞台,在露天演出。行军时路过岗哨,卫兵开枪示警,大家第一反应是检查自己身上有没有伤。

那八个月的经历,让唐月瑛从一个学戏的姑娘变成真正的战士。她见过战场的残酷,也感受到志愿军的坚强。1953年年底回国,在沈阳转车时,她走进一家照相馆,拍下那张照片。照片上她年轻清秀,眼睛亮亮的,胸前两枚奖章是抗美援朝的荣誉,记录了她为保家卫国付出的努力。

回国后,唐月瑛在1954年1月转到上海越剧院,继续干本行。战场的磨炼让她在艺术上更深一层,1958年演《红楼梦》里的王熙凤,那角色精明干练,她演得活灵活现,观众都说好。她把战场上学到的担当带到台上,角色更有深度。

除了演戏,唐月瑛最用心的是照顾恩师徐玉兰。从拜师到老师2017年离世,她当了69年的学生,像大管家一样管着老师的生活和徐派艺术的传承。师妹们说,她除了演戏,什么都管,帮着整理资料,教年轻人唱腔,从不求名利。袁雪芬院长还开玩笑叫她唐部长,她就是那样的人,无私奉献。

唐月瑛很少提自己的功劳,战场上的事也只在访谈中淡淡说一句。那段经历让她懂得和平的宝贵,艺术的价值。她把责任感融入生活和工作,成了越剧界的骨干。2020年,国家给她颁发中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章,这是对她青春的肯定。