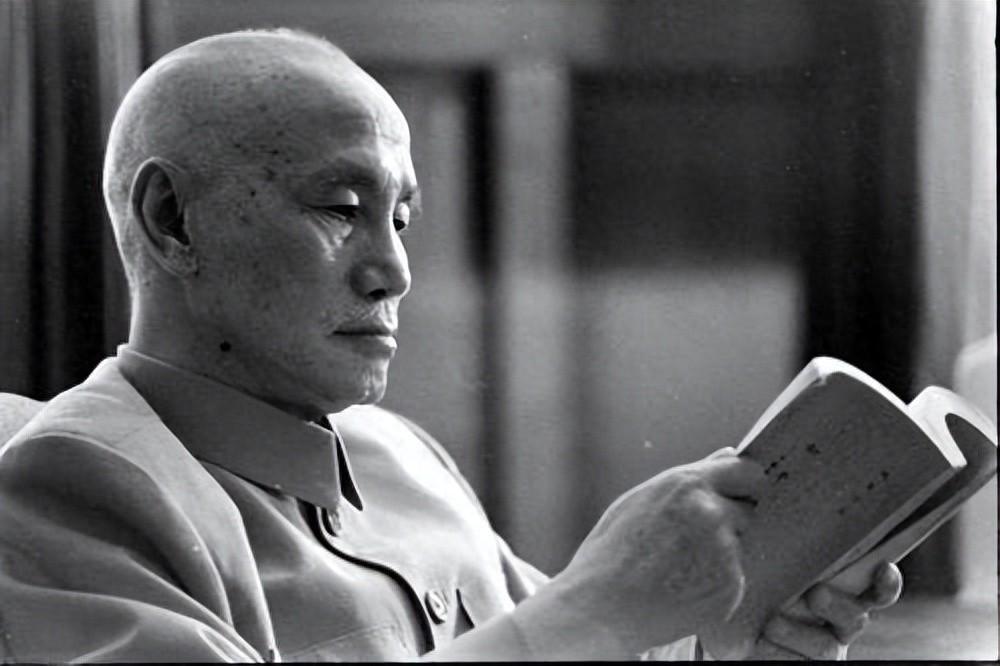

这是毛主席在重庆谈判时,蒋介石给主席敬酒时留下的一张照片。看蒋介石的表情与肢体语言,就注定他是失败者!别问为什么?大家仔细看看。

1945年的夏天,山城的空气又湿又热,像一条没洗干净的毛巾搭在脖子上。 嘉陵江的水闷在石岸边,白雾冒得人眼睛发酸。 八年的抗战刚熄火,街上人们的步子轻了,可心里那口气悬着——谁都知道,这个国家的火药味还没散干净。 就在这当口,蒋介石的三封电报接连飞向延安,话说得客气,“共定大计”,像请一位贵宾赴宴,又像在撒一张网。 延安的窑洞夜里灯光昏黄,油灯芯子烧得焦黑。 毛泽东坐在一张旧木椅上,烟雾绕在他的头顶,房间里的人都不出声,只等他开口。 拒绝? 那就是把“不谈判”的口实送给对方;去了? 那是一步踏进了别人的棋盘,不知道暗着藏了多少刀。 柳亚子赶来,听说他真要去,拍了拍腿,笑出声,念出那句“弥天大勇诚能格”,像是替他按下了出征的印章。 8月28日的午后,重庆的九龙坡机场人挤人。 天上的阳光直直劈下来,烤得铁轨都发烫。 灰色的考克帽在舷梯口出现,毛泽东一身布中山装,帽子慢慢举起,隔着热浪向人群挥动。 那动作不急不慢,像在安抚,又像在承诺。 站在一旁的周恩来,目光在围观人群里扫得极细,像是在读每一张脸。 那顶帽子是他挑的,说戴着有力量,能让人忘掉国民党宣传画里的那个“土匪形象”。 他们在城里的落脚地是桂园,砖木两层的老楼,院子里的桂花开得正盛,香味缠着潮气,一到夜里更浓。 周恩来亲自检查房间里的床板、椅子、灯具,甚至走到院门外看警卫的位置,一改再改才肯罢手。 外面看,是中共领袖会客的雅致之所;里面,其实是一道绷紧的防线。 重庆的夜总是热闹的。 楼外霓虹闪烁,厅堂里杯盏叮当。 蒋介石、宋美龄、国民党要员、民主党派领袖轮番举杯。 周恩来总是坐在毛泽东身边,手里那杯酒几乎没有空过。 有人劝酒,他先喝;有人想轮番上阵,他索性提议一人三杯,喝完一起坐下,不许单挑。 这样一来,气氛缓和了,毛泽东的杯子也安稳了。 到夜深散席,毛泽东还能神情自若地与人握手道别,那是周恩来用胃和酒量硬挡下来的安全感。 桂园并不是唯一的舞台。 红岩村、周公馆、虎头岩,这“红色三岩”在当时是中共在重庆的明灯,外界的眼睛时时盯着。 白天的会客名单密得像算盘珠子,从国民党开明派到外国使节,都到这里来喝茶、谈话。 茶几上文件堆得比杯子还高,窗外不时传来宪兵的脚步。 会谈里有笑声,也有对峙,像棋盘上的暗手,谁都不愿先露底牌。 谈判桌上的空气是凉的。 毛泽东提出的十一条要点——政党合法地位、停止武装冲突、惩治汉奸——一条条摆在纸上。国民党代表在字面上不回避,真正的难关是军权和地盘。 那些时候,说话的人口气很轻,眼神却像两把刀。 后来流传的那张举杯照片,就是在这种微妙的气氛里拍下的。 有人说从蒋介石的神情里看出了败象,可那天的场景远不止一个表情能解释。 举杯,是礼数,也是掩护。 统一战线在这段日子里长了筋骨。 毛泽东与宋庆龄谈民族的未来,与冯玉祥聊军政的局面,还一遍遍向美、苏、英、法的驻华使节解释中共的主张。 这种不间断的接触,让外界逐渐把共产党与“真心求和平”联系在一起。 重庆的坊间开始有风声,说国民党是想打仗的那一方。 离开重庆前的两天,城里传来枪声。 10月8日,八路军驻渝办事处的秘书李少石在送柳亚子回家的路上遇袭身亡。 消息送到周恩来耳边时,他正陪毛泽东看文艺演出。 他没有立刻告知,转身出门去医院,又去找国民党方面交涉。 查明是一次因碰撞引发的误射,可在这种时候,任何一声枪响都能搅动人心。 周恩来一面稳住内部情绪,一面维持谈判的表面平静,像在一只漏水的船上用手去堵眼。 10月10日,桂园的客厅里签下了《双十协定》。 纸上写着“和平、民主、团结”,字迹端正,像是一份愿望清单。 它让中共的政治地位第一次被正式写入这样的文件,也同意了召开政治协商会议。 但谁都清楚,解放区政权和军队的归属依旧悬在空中,战火的气息只是被压住了,并没走远。 毛泽东离开重庆的那天,天阴着,风带着凉意。 送行的人群中,有真心的笑,也有掩饰不住的复杂神色。 飞机滑行、起飞,越来越小,像被雾吞进山里。 红岩村的院子里,周恩来接到延安的急电,说毛泽东已安全到达。 他站在院子中央,抬头看了一眼灰蒙蒙的天,没有说话。 桂园的桂花已经落了一地,香气在湿热的空气里淡了下去。 院门外的石阶上,还残留着宴会那晚溢出的酒香,像是从杯口飘出的旧时光,慢慢散进山城的夜色里。