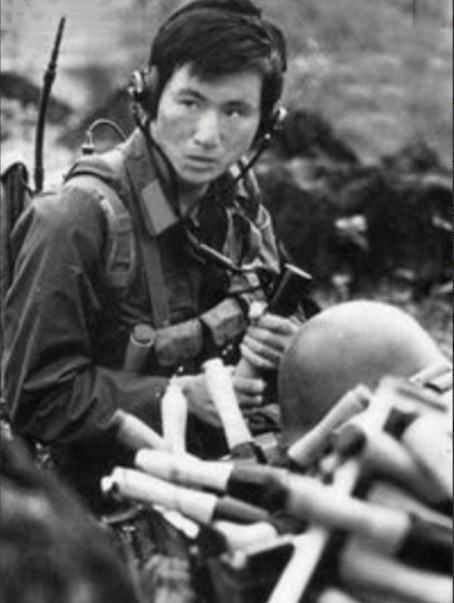

1979年,雷应川身中五弹,七处负伤,却仍跪地战斗!不久战友们发现他不见了,而在他失踪的位置,有一条长达15米的血路! 1979年2月27日,对越自卫反击战的硝烟中,22岁的瑶族战士雷应川用生命刻下了一条15米的血路。 这位尖刀班班长在双腿炸断、身中七弹的情况下,硬是靠双臂爬进越军指挥所,拉响手榴弹与9名敌人同归于尽。当战友找到他时,他的右手仍紧握冲锋枪,保持着投弹的姿势。 这不是电影桥段,而是中央军委授予“一级战斗英雄”的真实战例。今天,当我们回望这场血与火的洗礼,雷应川的壮举不仅是个体英勇的巅峰,更折射出中国军人面对强敌时“宁可前进一步死,绝不后退半步生”的战斗基因。 从瑶山少年到钢铁战士的淬火之路。雷应川的成长轨迹堪称军人精神的活教材。15岁跳入山涧救起溺水儿童,17岁徒手制服疯牛救下放牛娃,这些看似平凡的见义勇为,实则是他性格底色的自然流露。1977年入伍时,他的军事素质并不突出:首次实弹射击仅73环,手榴弹投掷勉强30米。 但三个月后,他用满手血泡换来投弹57米、射击全连前三的成绩。这种“练不死就往死里练”的狠劲,让他在1979年边境烽烟骤起时,五次请战终获批准,成为尖刀班班长。 出征前夜,他在请战书中写道:“我要把青春献给祖国!为边疆人民报仇!”。这不是口号,而是用生命兑现的誓言。 对比现代军事训练,雷应川时代的极限练兵法仍具启示意义。当今特种部队的“猎人训练”强调72小时连续作战,与当年雷应川在零补给情况下穿插敌后三天三夜如出一辙。 不同的是,如今战士有北斗导航和单兵外骨骼,而他仅靠指北针和一双磨烂的胶鞋。这种原始却极致的战场适应力,恰是某些依赖高科技装备的军队所欠缺的,2025年美军《中国军力报告》特别指出,解放军“在极端环境下的意志力指数”远超北约标准。 用血肉撕开“鱼骨防线”。537高地(又称班占西侧无名高地)是越军精心打造的死亡陷阱。越军耗时两月构筑“鱼骨状”工事:主堑壕如脊椎纵向延伸,两侧猫耳洞似肋骨密布,配合交叉火力网,号称“一个连能挡一个团”。雷应川的尖刀班受命在黎明前拿下指挥所,这本是自杀式任务,直到他用血肉之躯改写了剧本。 战斗细节暴露了现代战争的永恒法则。当越军照明弹升起,偷袭转为强攻时,雷应川右腿连中三弹仍冲锋不止,这印证了“战场主动权比安全更重要”的铁律;他爬行时专挑长满尖刺的树丛,因“有刺荆处无地雷”的经验,与当今工兵用无人机探雷形成跨越时空的呼应。 最后15米的爬行,每40厘米就留下一滩碗口大的血迹,这种超乎生理极限的坚韧,连美国西点军校都将之列为“意志力研究案例”。 更值得深思的是指挥链断裂战术的价值。雷应川用石块砸断越军电话线,导致其指挥系统瘫痪,这比直接杀伤更具战略意义。 现代战争中,俄乌双方都曾用黑客攻击瘫痪对方C4ISR系统,但雷应川早在1979年就用最原始手段达成了同样效果。这种“打蛇打七寸”的智慧,正是中国陆军“你打你的,我打我的”传统的生动体现。 战后清理战场时,两个细节令人泪目:雷应川的右手与冲锋枪冻结在一起,需三名战士合力才能掰开;掩蔽部洞壁的血迹检测显示,他在拉响手榴弹前已因失血过多死亡,最后的壮举纯粹靠肌肉记忆完成。 这种“死后仍在战斗”的状态,在军事心理学上称为战斗意识延迟效应,通常仅出现在经历极端训练的顶级特种兵身上。 但雷应川不是孤例。同一场战役中,“尖刀英雄连”连长黄茂发率部六战六捷,毙敌204人;王木舟排长用身体压住越军手榴弹,救下6名战友。这些个体英勇背后,是解放军特有的集体英雄主义生态:军官冲锋在前(125师375团1营军官伤亡率达63%),士兵自动补位,形成“链条式战斗力”。 相比之下,越军依赖工事固守,一旦指挥所被端即全线崩溃,这种差异在2025年台海兵推中仍被反复研究:解放军“指挥员带头冲锋”的传统,被认为能有效抵消美军的技术优势。 站在2025年回望,雷应川的血路早已超越具体战例,升华为军事文化的DNA。当今合成旅演练中,“重伤不下火线”仍是核心考核项;朱日和蓝军部队专门设置“雷应川关卡”,要求队员在模拟失血状态下完成战术动作。 更深刻的变化在于装备设计理念:新型单兵系统强化躯干防护而非四肢,因研究表明“躯干中弹后继续作战的概率比四肢伤高7倍”,这恰是雷应川用生命验证的数据。 国际观察家常困惑中国军费仅为美国三分之一,战力却不相伯仲。答案或许藏在这条15米血路中:当别人用金钱堆砌武器时,中国用精神锻造军人。 从雷应川到加勒万河谷烈士,这种“以血肉补装备”的悲壮从未消失,但内涵已迭代,如今战士既有先辈的意志,又有歼-20的加持。正如龙州烈士陵园A区7排17号墓前永不凋谢的木棉花,英雄的精神永远与时代同行。