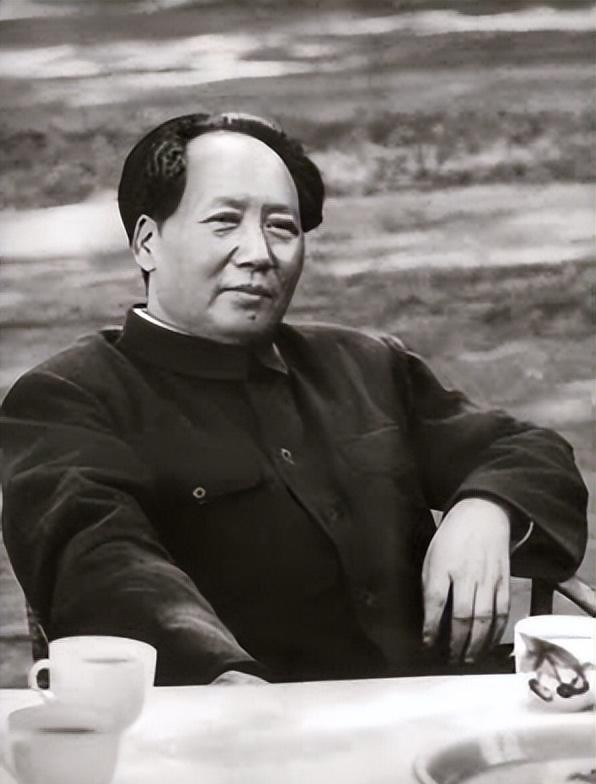

1948年,卫立煌请我党保护他85岁的老母亲,朱德知道后,却不知如何相助,毛主席指示:“马上把他列入战犯名单!”

卫立煌的经历源于东北战场的失败。辽沈战役结束后,东北全境被解放军控制,蒋介石对这一结果极为不满。他需要找人承担责任,而卫立煌作为东北剿总司令,成为首要目标。

卫立煌上任后,曾多次不执行蒋介石的命令,例如在沈阳周边部署时,坚持防御而不主动进攻,这导致国民党军队逐步陷入被动。蒋介石早有不满,甚至派杜聿明前往东北,试图削弱卫的指挥权。

杜聿明到任后,两人意见分歧明显,卫立煌的固守策略与蒋的进攻意图相悖,进一步加深了矛盾。 东北失陷后,蒋介石下令撤职查办卫立煌,将其软禁在南京。

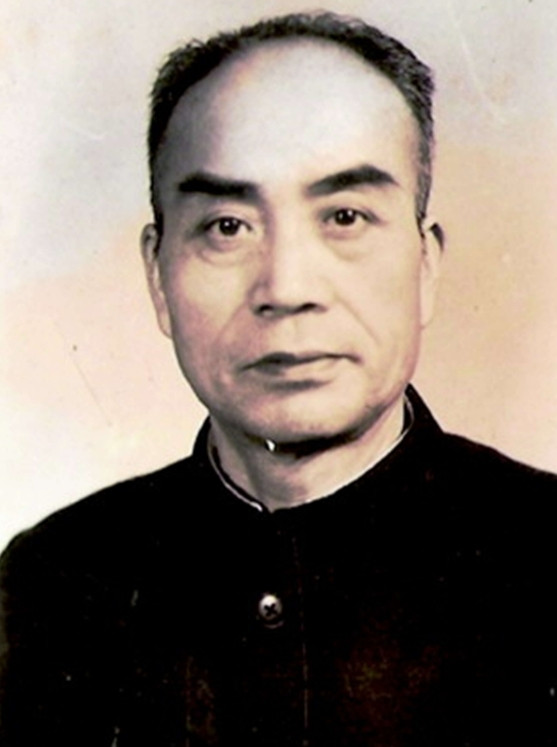

卫立煌预感危险,不敢直接去南京报到。他先飞抵北平,在傅作义的帮助下,转飞广州,意图移居香港。但刚到广州,特务便包围了他的住所,将其逮捕并押解至南京。软禁期间,卫立煌虽失去自由,但还能接触报纸,了解战局进展。

1948年底,他从报上获知解放军包围合肥的消息。合肥是他的家乡,85岁老母亲和多名亲属居住在那里。随着合肥即将解放,卫立煌担心蒋介石会迁怒于他的家人,作为报复手段。

卫立煌与共产党的关系由来已久。抗战初期,他的部队曾在山西被日军包围,八路军及时出兵解围。此后,卫立煌为表达感谢,秘密运送了大量弹药给八路军,包括上百万发子弹。

这段交往奠定了双方的互信基础。解放战争中,卫立煌反对内战,在东北任职时采取措施,避免与解放军正面冲突,有人因此称他为“七路半”。

面对合肥的紧迫形势,卫立煌决定写信求助。他通过可靠渠道,将亲笔信转交给南京的地下党员,最终抵达朱德手中。信中,他请求保护老母亲和亲属的安全。

朱德阅读信件后,认识到合肥尚未解放,敌方监视严密,营救行动面临巨大困难。他无法立即想出对策,于是携带信件去找毛主席咨询。毛主席思索后,给出指示:迅速将卫立煌列入战犯名单。这个决定表面上看似惩罚,实则巧妙化解了蒋介石对卫的“通共”怀疑,从而避免了对卫家人的报复。

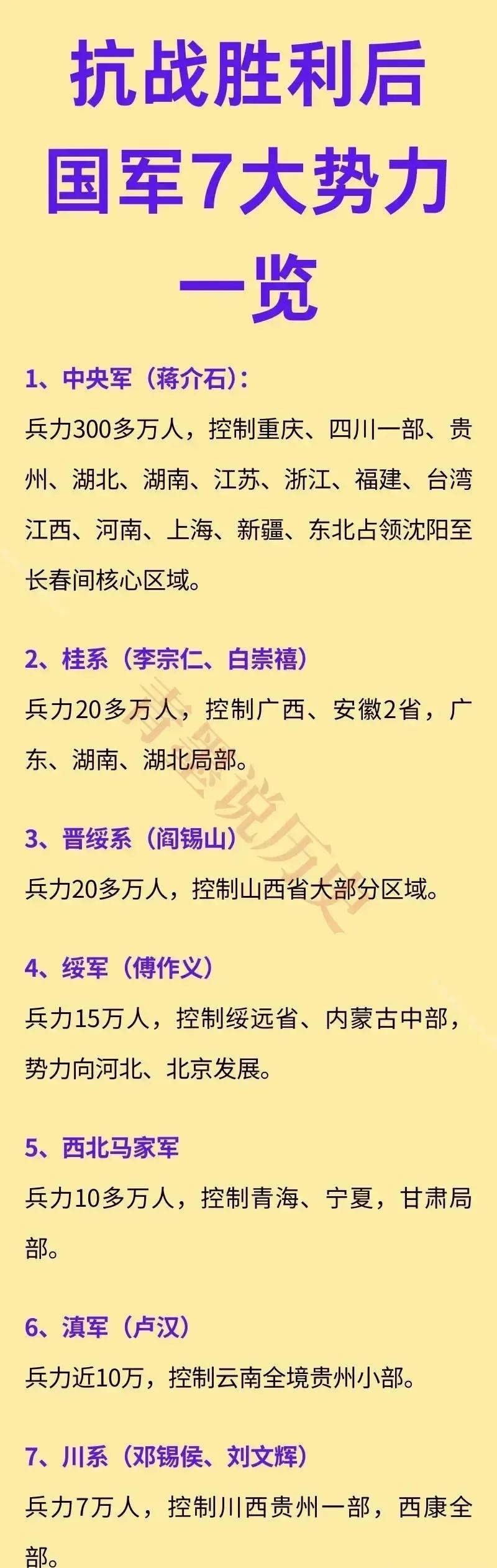

战犯名单很快公布。新华社于1948年12月25日发布首批43名国民党战犯名单,蒋介石位列首位,其后有李宗仁、陈诚、白崇禧、顾祝同等人,卫立煌排在第28位。这个名单的公布,让蒋介石相信卫立煌是敌人,从而放松了对他的监视力度。

原本三层看守,包括军警和宪兵,只剩下特务继续监视。这为卫立煌创造了逃脱机会。1949年除夕夜,他收买特务,成功溜出住所,辗转逃往香港。

卫立煌的母亲在合肥安然度过战乱,没有受到国民党方面的伤害。她一直活到1953年去世,当时已近90岁高龄。这得益于共产党方面的保护措施,以及名单公布后蒋介石态度的转变。

卫立煌逃到香港后,拒绝去台湾,并于1955年返回大陆,受到周恩来等领导人的接见。他后来参与新中国建设,担任全国政协副主席等职务,直至1960年逝世。

回顾整个事件,卫立煌的求助源于战场失败和个人安危的考量。蒋介石的指责和软禁,暴露了国民党内部的权力倾轧,而共产党的回应则展示了灵活的统战策略。

列入战犯名单看似不利,实则保护了卫立煌及其家人,避免了进一步的迫害。这段历史并非孤立,它与抗战时期的合作基础紧密相关,也体现了解放战争中争取国民党将领的努力。

卫立煌在东北的作为,曾间接有利于解放军。例如,他拒绝蒋介石的命令,不愿将部队调出沈阳,这导致国民党在锦州等要地的失守,加速了辽沈战役的胜利。

蒋介石因此视他为眼中钉,但也正是这种不合作,让卫立煌在共产党眼中成为可争取的对象。战犯名单的公布,不仅化解了眼前的危机,还为卫立煌后来的归国铺平道路。他在香港发表《告台湾袍泽朋友书》,呼吁和平统一,这进一步体现了他的转变。

这个事件还涉及更广的背景。1948年,解放战争进入决胜阶段,国民党节节败退。蒋介石忙于应对淮海战役等战场失利,对内部异见的容忍度降低

。卫立煌的软禁,正是这种高压政策的体现。同时,共产党通过统战工作,成功争取多名国民党将领,如傅作义的北平和平解放。这与卫立煌的求助事件相呼应,展示了争取中间力量的重要性。

卫立煌的家庭因素也值得注意。他的母亲在合肥,亲属众多,战火逼近时,保护家人成为首要关切。这反映了战争中普通人的生存困境。即使是高级将领,也无法摆脱家庭牵绊。

共产党的保护行动,不仅救了卫的母亲,还体现了人道主义原则。母亲平安活到1953年,这段时间内,中国已建立新政权,社会趋于稳定。