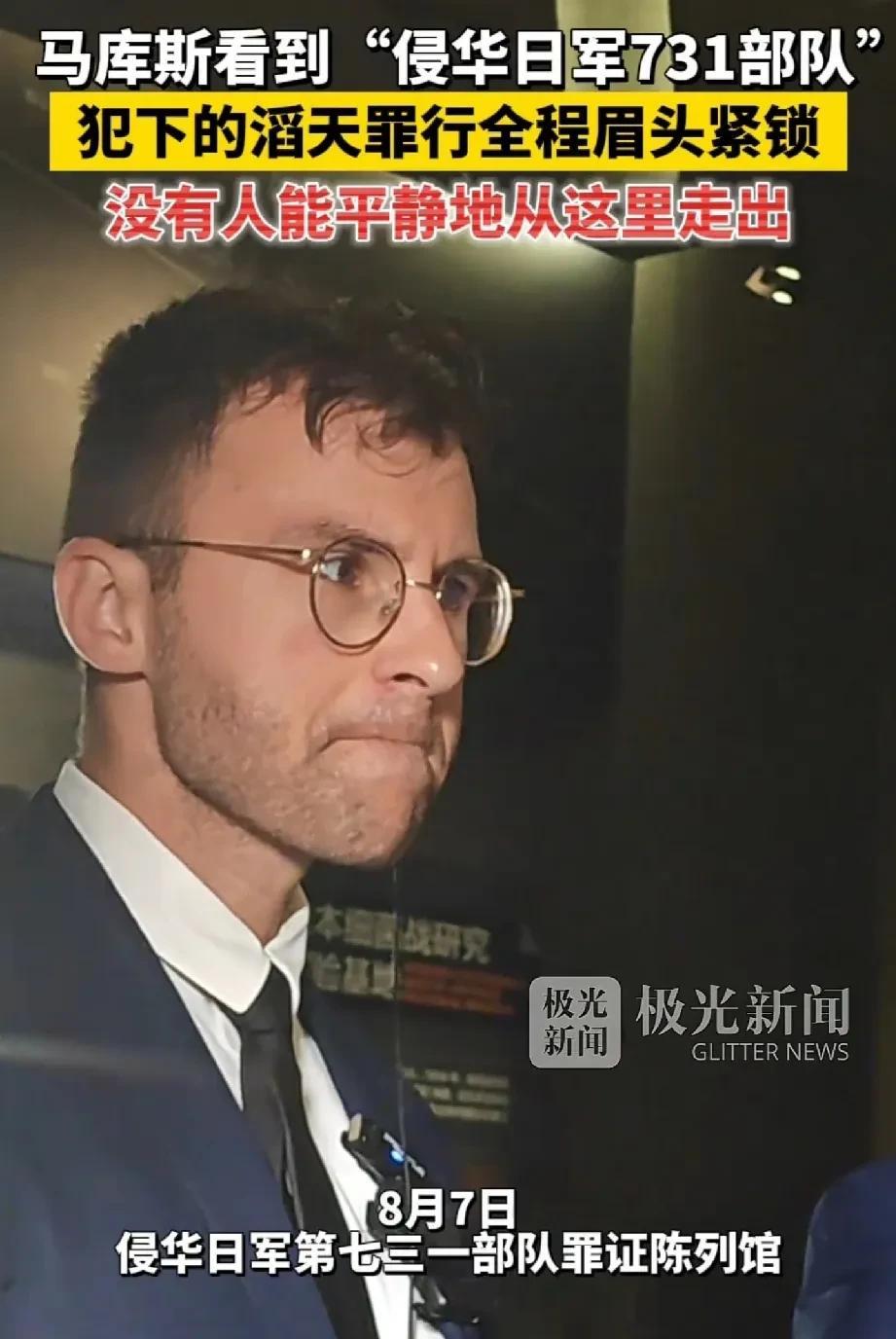

“他们一家,是中国的功臣”! 他们,无偿捐赠 618 张抗战照片后,孙子今天第一次来到中国! 哈尔滨太平国际机场的行李传送带缓缓转动,马库斯盯着那个贴满旧邮票的棕色皮箱,指腹反复划过箱角的铜锁。锁扣上刻着 “1944”,是外公当年在哈尔滨留下的印记。 皮箱里没有贵重物品,只有一叠照片的数字拷贝 ——618 张原版照片已在去年跨过半个地球,成为中国国家档案馆的藏品,其中最刺眼的,是七三一部队平房区营地里,标着 “实验体编号” 的木牌,以及带铁环的手术台。 “这是向日葵,象征着希望。” 南航空姐递来花束时,法语翻译轻声解释。 马库斯接过花,花瓣上的水珠滴在他手背上,像极了外公笔记本里写的 “1945 年哈尔滨的雪,落在镜头上会化出水珠”。 同行的历史学者安娜捧着花笑,她研究二战时期远东战场多年,曾无数次在文献里见过 “法国观察员秘密拍摄” 的记载,却没想到能亲手触摸这些照片的温度。 取行李的间隙,手机震动不停。法国的母亲发来消息,附了张外公晚年的照片:老人坐在里昂的阳台上,手里举着一张泛黄的底片,背后是 1990 年的报纸,头版是中国举办亚运会的新闻。 “他总说,等中国能堂堂正正讲自己的历史了,再把照片送回去。” 马库斯看着屏幕,突然想起整理遗物时,在相册夹层发现的字条,外公用法语写着:“这些不是战利品,是中国人该拿回的记忆。” 从机场到市区的车里,马库斯一直望着窗外。 中央大街的面包石路被雨水打湿,折射着店铺的灯光,他拿出手机对比外公拍的老照片 ——1946 年的同一条街,行人穿着补丁棉衣,远处有苏军士兵巡逻,街角的面包房挂着 “大日本帝国专卖” 的牌子。 “变化太大了。” 他转头对翻译说,指尖在照片上的废墟与现实中的高楼间来回点触。 酒店房间的桌上,七三一部队罪证陈列馆工作人员提前送来的资料里,夹着一张手绘地图。 红笔圈出的位置,正是外公拍摄最危险的一组照片的地点:实验楼后的焚尸炉。 资料上写着,这组 17 张照片,清晰记录了 1944 年 10 月的一次集体焚烧,灰烬飘落在附近的菜地里,被当地农民偷偷埋了起来,2010 年考古发掘时,还能在土壤里检测出人体组织残留。 “外公说过,拍这组照片时,他躲在菜窖里三天。” 马库斯指着照片里模糊的菜窖入口,声音低沉。 当时他外公作为法军驻远东观察员,名义上是 “协助日军清点物资”,实则冒着被处决的风险,用藏在怀表壳里的微型相机拍摄。 有张照片的角落,能看到他外公的军靴尖 —— 为了拍清焚尸炉的烟囱,他几乎暴露在日军岗哨的视线里。 网友的留言被打印出来放在资料旁,“请他们 9 月 18 日看《731》” 的提议下,堆着密密麻麻的附议。 马库斯让翻译读了几条,听到 “这些照片比电影更锋利” 时,他拿起一张照片的复制品:画面里,几个戴口罩的日军正将担架抬进卡车,担架上的人盖着白布,露出的手瘦得只剩骨头。 “电影会结束,但这些不会。” 他把照片轻轻放在桌上,像怕惊醒什么。 晚餐时,黑龙江省档案馆的老馆员带来了一份特殊的礼物:1947 年哈尔滨市民写给盟军的感谢信复印件。 信里提到 “有位法国先生总在暗处拍照,我们知道他在为我们作证”。 马库斯摸着信纸边缘的褶皱,突然明白外公为何执着于 “等待”—— 这些照片从被按下快门的那一刻起,就不只是影像,而是两个国家跨越战火的默契:中国人在苦难里活着,法国人在危险中记着。 睡前,马库斯打开皮箱,取出外公的军用日记本。 第 56 页记着 1945 年 8 月 15 日:“听到日本投降的消息,街上的中国人举着纸糊的国旗跑,有人把帽子抛向天空。 我躲在阁楼里,把相机里的胶卷藏进烟盒 —— 总有一天,这些要让他们自己的孩子看见。” 日记本的最后一页,夹着一张他母亲小时候的照片,女孩手里举着一张洗出来的抗战照片,背景是里昂的家,墙上挂着中国地图。 明天清晨,他们将前往平房区。陈列馆馆长说,会在当年外公拍照的菜窖位置,用玻璃展柜陈列那些照片的复制品,让参观者站在同一角度,看见 80 年前的罪恶与勇气。 马库斯想象着那个画面:阳光穿过玻璃,照在照片上,也照在他身上 —— 就像外公当年在暗房里等待显影的灯光,终于在 80 年后,照亮了两个国家共同守护的真相。 手机屏幕亮了,是母亲发来的视频。 里昂的家里,外公的遗像前摆着一束向日葵,和他手里的一样。“他说对了,” 母亲对着镜头笑,眼里有泪光,“中国接住了这些照片,也接住了我们的敬意。”