1943年,军统女特工独自潜入日伪特务机关,埋下炸弹后迅速乘车逃离,然而巨大的爆炸声吸引了日军追击,特工被迫下车过桥,谁知她刚上桥,桥下的木板却传来了断裂的声音! 苏州城西门外那块荒地上,1943年7月的太阳晒得人睁不开眼,几个日本兵端着三八大盖,把围观的百姓往刑场外头赶。

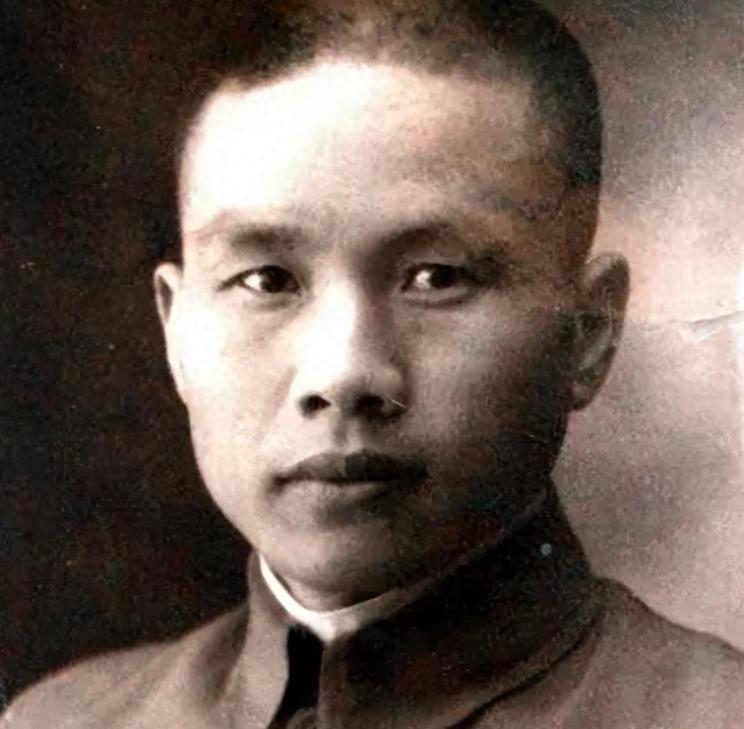

场子中间站着个穿蓝布褂子的姑娘,背挺得笔直,像根青竹似的,这姑娘叫邓静华,刚满十八岁,无锡城里开绸缎庄的邓家三小姐。

要说这姑娘的故事,得从她小时候说起,邓家老宅在无锡南长街上,三进三出的大宅院,天井里种着两棵桂花树,家里五个孩子里头,就数三丫头静华跟别人不一样。

大姐二姐学绣花的时候,她蹲在账房听伙计们说外头打仗的事;四弟五妹缠着要吃糖葫芦,她捧着报纸看得入神,家里佣人背后都说,三小姐投错了胎,该是个少爷。

1937年秋天,日本人打到上海的消息传到无锡城,邓家绸缎庄连着三天没开张,邓老爷坐在太师椅上抽水烟袋,烟灰缸里堆成了小山。

十一岁的静华扒着门缝偷看,听见父亲跟账房先生叹气:"这仗要是打过来,怕是连祖坟都要保不住。"

这话像根刺扎进小姑娘心里,转过年来,静华非闹着要去新式学堂念书,邓老爷拗不过,托人把她送进吴县的原道中学,谁也没想到,她在图书馆里读到了秋瑾的诗集,眼睛亮得跟点了灯似的。

1941年夏天,静华毕业典礼刚过三天,家里来了个穿长衫的客人,这人在客厅跟邓老爷说了半盏茶的工夫,静华躲在屏风后头,听见"救国""情报"几个字,心跳得跟擂鼓似的。

等客人走了,她冲进书房就嚷:"爹,我要跟他们走!"邓老爷手里的紫砂壶"啪"地掉在青砖地上,他盯着女儿看了半晌,最后摆摆手:"去吧,别给邓家丢脸。"这话说得轻,静华却扑通跪下来磕了三个响头。

要说静华在军统干得怎么样,苏州城的老百姓可能不知道,但无锡的汉奸们可都记得清楚,有个叫王颉祥的维持会长,仗着日本人撑腰,在城里横行霸道了两年多。

结果1942年重阳节那天,他坐黄包车去醉仙楼吃席,半道上挨了三枪,枪枪打在心窝上,这事过去半个月,伪县政府后墙根突然"轰隆"一声,三层小洋楼塌了半边——这都是静华带着人干的。

最惊险的要数1943年春天那桩大案,当时上头说要端掉无锡城的日本特务窝子,静华带着六个人混进城,他们扮成跑单帮的商人,住在离伪警察局两条街的国泰饭店。

那天半夜里,静华把炸药裹在棉袄里,大摇大摆从正门进去,说是给"太君"送年货,等炸弹响了,她跳上早就备好的马车往城外冲,半道马车轮子卡进沟里,硬是带着人徒步跑了二十里地。

不过常在河边走,哪有不湿鞋,这年六月初八,静华跟丈夫沈宇瑞去太湖边上接头,碰上了日本人的巡逻队,俩人被押到苏州的宪兵队地牢,老虎凳、辣椒水挨个试了个遍。

有个汉奸翻译官劝她:"才十八岁的姑娘,何苦呢?"静华往他脸上啐了口血沫子:"我男人在边上看着呢,要杀要剐痛快点!"

刑场那天早上,静华把头发梳得整整齐齐,蓝布褂子上的补丁都扯平了,沈宇瑞走在她旁边,两人有说有笑,倒像是去逛庙会。

临了枪响前,静华扭头冲丈夫笑:"下辈子还找你当搭档!"这话把执刑的日本兵都听愣了,手里的枪差点没端住。

后来《永安月刊》登了篇纪念文章,说这姑娘比秋瑾还硬气,苏州城的老茶客们聊起这事,总要补上一句:"邓家三小姐?那是女中豪杰!"

只是没人知道,静华出嫁时戴的银镯子,现在还埋在无锡老宅的桂花树下,镯子内圈刻着八个字:山河犹在,日月同光。