1949年,时任上海市长的陈毅,收到了一封特殊的信件,写信的人是谢晋元的遗孀,对方告诉陈毅,她们母子生活困难已经吃不上饭了。陈毅得知后立刻下达指令:“谢晋元参加抗日,为国捐躯,其遗属应予照顾。吴淞路466号房屋及墓地一段归谢晋元遗属使用,一切费用减免!”

上海刚解放那会儿,城里的老百姓都在忙着收拾战争留下的烂摊子,新上任的陈毅市长正带着人挨家挨户登记房产,准备给那些被战火毁了家的老百姓分房子。

就在这个节骨眼上,市长办公室收到一封皱巴巴的来信,写信的是个叫凌维诚的寡妇,她男人是当年在上海滩和日本人拼命的谢晋元团长。

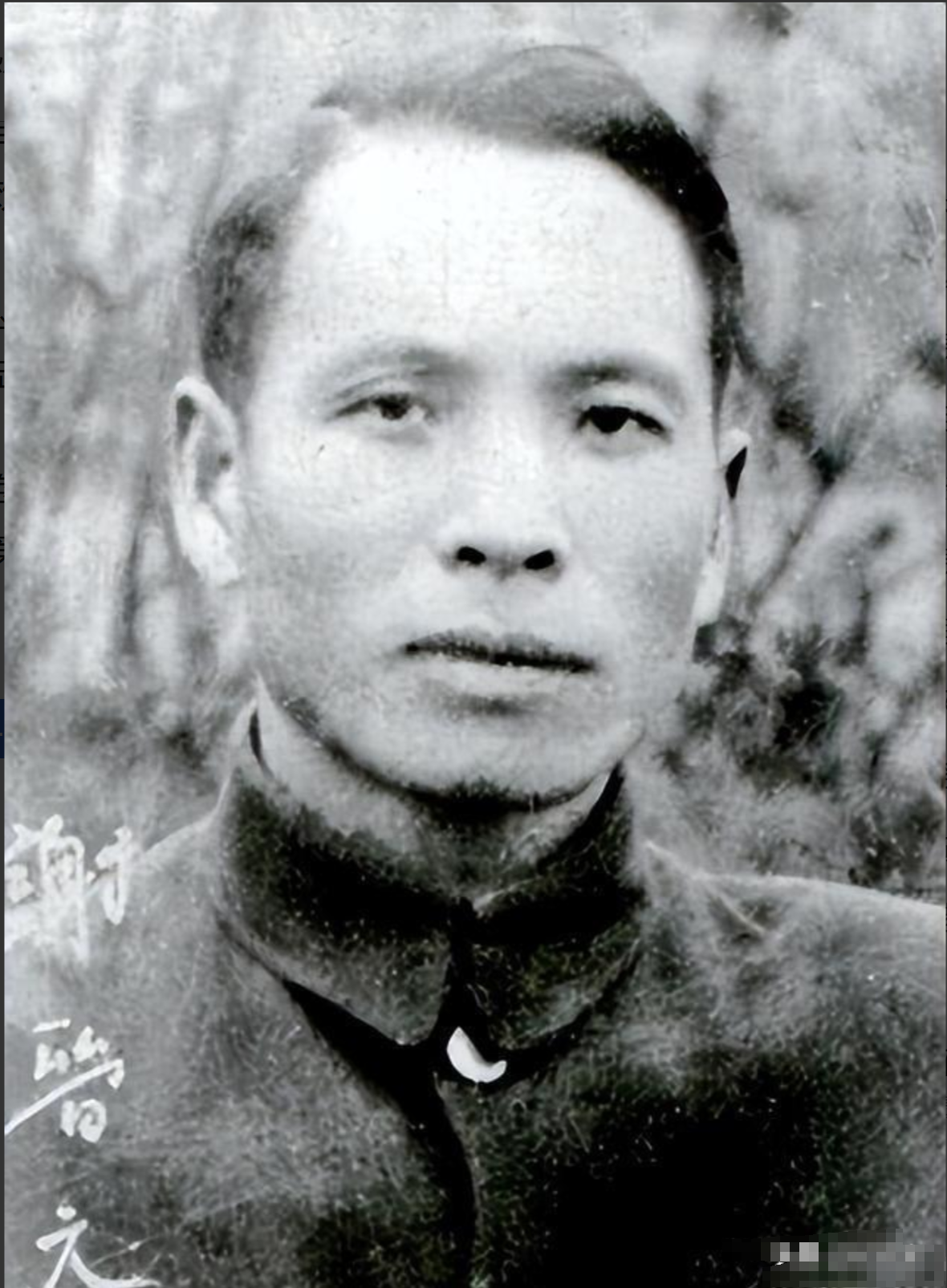

要说这谢晋元可不是普通人,1937年淞沪会战打得最惨的时候,他带着四百来号弟兄死守四行仓库,硬是扛住了日本鬼子轮番进攻。

那时候报纸上都说这是"八百壮士",其实满打满算就四百多人,后来这段故事被拍成电影,全国老百姓都知道他们的英勇事迹。

可惜这位抗日英雄没死在战场上,倒是在1941年被汉奸买通的叛徒捅了刀子,才三十七岁就没了,谢晋元走了之后,他老婆凌维诚带着几个孩子在广东老家过活,抗战胜利后想着回上海,结果发现原来的住处早被炮弹轰平了。

孤儿寡母只能跟着丈夫的老部下们在虹口区搭窝棚,靠捡菜叶子过日子,最要命的是几个孩子到了上学年纪,连双像样的鞋都没有,更别说交学费了。

凌维诚实在没辙了,先给南京的蒋介石写信求助,谁成想这国民政府光顾着往台湾撤,压根没人搭理抗日烈士家属。

眼看着共产党进了上海城,她抱着死马当活马医的心态,用包油条的旧报纸写了封求助信塞进市政府信箱。

陈毅市长看到信当天就拍了桌子,他记得清清楚楚,当年在苏北打游击的时候,老百姓嘴里常念叨谢团长带兵打鬼子的故事。

第二天天没亮,市政府就派人到虹口的棚户区,把凌维诚一家接去了吴淞路466号的小洋楼,这房子原本是日本商会的产业,现在收拾得干干净净,连锅碗瓢盆都给备齐了。

没过几天,陈毅亲自在市长办公会上定了调子:"抗日英雄的家属要是过不好日子,咱们这些当干部的还有脸坐办公室?"

不光安排住房,政府还免了水电费,几个孩子直接送进市重点学校,连课本费都是公家出的,凌维诚本来在老家当过小学老师,也给安排到虹口区教育局上班,每月能领四十八块工资。

这事在上海滩传开后,不少老市民都抹眼泪,他们记得淞沪会战那会儿,苏州河边的四行仓库枪炮声响了四天四夜,河对岸租界里的老百姓天天往这边扔大饼馒头。

有个卖香烟的老汉说:"当年谢团长带着弟兄们用命守上海,如今共产党给他家里人安排个住处,这才是天经地义。"

其实国民政府那边也不是完全没动静,1946年谢晋元殉国五周年那会儿,南京说要给建纪念碑,结果钱拨下来被层层克扣,最后就立了块半人高的石碑。

倒是解放后上海市政府实打实地把北火车站到四行仓库那条路改成了"晋元路",还在广东蕉岭老家给他修了纪念馆。

要说这谢晋元当年带的兵,活到解放后的也没几个落下好,有个叫李春林的机枪手,抗战胜利后回了苏北老家种地。

听说老团长的家属被共产党安顿好了,特意走了三天路来上海,站在吴淞路466号门口鞠了三个躬,他说当年守仓库那会儿,谢团长常说"军人就是要保家卫国",现在看这话真应验了。

陈毅后来跟人提起这事还直叹气:"老蒋那边天天喊革命,真到了该照顾烈士家属的时候,连口热乎饭都不给。咱们共产党人讲的就是实际,不能让英雄流血又流泪。"

这话后来传到北京,周总理特意让内务部出了文件,要求各地都要妥善安置抗日军烈属。

凌维诚一家在吴淞路那栋小楼里住了三十多年,大儿子后来考上了交通大学,二女儿进了纺织厂当技术员。

逢年过节总有当年的老兵后代上门探望,带点自家种的青菜萝卜,老太太活到八十六岁,临走前还嘱咐儿女要把谢晋元的军装照捐给四行仓库纪念馆。

如今走过晋元路的老房子,还能看见墙上留着当年的弹孔,附近的街坊说起这段往事,总爱指着吴淞路方向说:"当年要不是陈毅市长拍板,谢团长家里人怕是要饿死在棚户区。这人呐,活着时候是英雄,死了也得有人记着才行。"