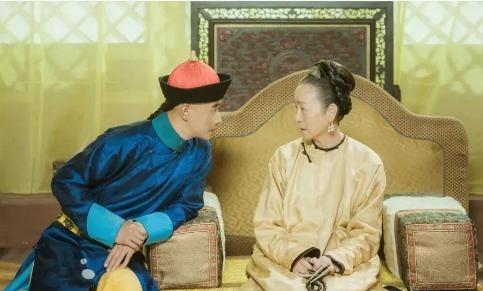

1665年,鳌拜将孝庄义父下狱问斩,还扬言:“谁求情,就是同伙!”几天后,孝庄对鳌拜说了句:“上天允许吗?”鳌拜扑通一声跪倒在地。 汤若望本名约翰·亚当·沙尔·冯·贝尔,出生在德国科隆一个贵族家庭,从小接受严格教育,二十岁加入耶稣会,学习天文学和数学。1622年,他远渡重洋来到中国,先在澳门落脚,然后进入内地传教,同时推广西方科学知识。明朝末年,他在北京协助徐光启编纂历书,使用欧洲天文仪器观测星象,推动新历法制定。清军入关后,他主动归顺,向多尔衮进献天文仪器和地图,获得信任,被任命为钦天监监正,负责全国历法事务。顺治帝对他格外尊重,经常召见讨论天文问题,他也贡献军事技术,帮助铸造大炮。孝庄太后视他如义父,顺治帝称他玛法,关系密切。 孝庄太后博尔济吉特氏,蒙古科尔沁部人,自幼在草原长大,十三岁嫁给皇太极,成为侧福晋。她生下顺治帝后,逐步参与宫廷事务,皇太极去世时护持幼子登基,协调满蒙关系,通过联姻巩固联盟。顺治帝亲政后,她退居后宫,但仍影响决策。鳌拜瓜尔佳氏,满洲镶黄旗人,早年从军,在皮岛战役中立功,获巴图鲁称号。入关后追击李自成,升至议政大臣,顺治遗诏让他辅政,他掌控兵权,排斥异己。杨光先安徽歙县人,明末书生,对西方学说敌视,曾上书攻击天主教,廷杖后流放,清初在北京闲居,批评西洋历法,联络官员扩大影响。康熙三年,他上书指控汤若望,推动事件发展。这些人物背景交织,奠定后来冲突基础。 康熙三年,杨光先上疏攻击西洋历法,称其存在谬误,列举计算失准问题。鳌拜利用此机会,暗中支持,逮捕汤若望及其三名助手,以及钦天监官员李祖白。审讯中,杨光先指证汤若望意图反叛、传播异端、历法错误。汤若望年近七旬,身体虚弱,无法有效回应。刑部定罪斩首,执行日期逼近。鳌拜在朝堂宣称,求情者视为同党,满朝官员不敢出声。 孝庄太后闻讯,保持镇定,避免直接干预。宫女苏麻喇姑询问情况,太后示意安静。这时京城发生地震,房屋损毁,百姓恐慌。余震持续,孝庄太后召见康熙帝,商议赦免囚犯平息天怒。次日诏书颁布,大牢多数犯人获释,但刑部坚持不放汤若望。鳌拜犹豫,担心天惩,又不愿失面子。权衡后,他进宫面见太后,称需太后决断。太后接过奏折,质问先帝对汤若望的信任,以及年迈之人遭迫害是否合天意。鳌拜跪地,匆忙下令释放汤若望。狱卒打开牢门,汤若望返回住所。这场事件反映出清初权力斗争与文化冲突,杨光先借机攻击,鳌拜推波助澜,孝庄太后巧妙化解,地震成为转折点,避免直接对抗。 汤若望出狱后,身体每况愈下,一年后在北京去世。康熙亲政后,下旨调查旧案,杨光先被革职充军,南怀仁接管钦天监,恢复时宪历。康熙八年,汤若望获平反,追赠通玄教师称号,重葬于利玛窦墓旁,康熙撰写祭文,碑石记录贡献。 康熙对鳌拜专权不满,暗中布置,每日召少年侍卫练习摔跤,鳌拜巡视时未起疑。康熙八年五月,传鳌拜入宫议事,侍卫涌上将其捆绑。康熙列三十条罪状,包括结党营私、擅杀大臣,将鳌拜投入狱中,免死改为终身禁锢,其亲信多被处死。鳌拜在牢中抑郁,数月后亡故。杨光先在途中病逝,孝庄太后继续辅佐康熙,处理平定三藩事务,直至康熙二十六年去世。这段历史显示康熙逐步巩固权力,清除辅臣障碍,为清朝盛世奠基。汤若望案平反标志西方科学在清廷的延续,杨光先攻击虽暂得逞,但最终失败。鳌拜的下场警示专权危害,孝庄太后的作用在于幕后协调,避免正面冲突。 汤若望的生平跨越欧洲与中国,他从德国出发,带来天文学知识,在明清交替中发挥作用。明末他与徐光启合作,编纂《崇祯历书》,引入哥白尼体系部分内容。清初他制定《时宪历》,准确预测日食,赢得顺治帝信任。孝庄太后蒙古背景,帮助她理解多元文化,对汤若望的保护源于顺治遗泽。鳌拜军功赫赫,但辅政后野心膨胀,打击异己以巩固地位。杨光先的攻击源于中西文化碰撞,他不懂西方数学,却以传统儒学批判,反映当时保守势力阻力。