1945年日本还有七百万大军,却宣布投降,真是被原子弹吓破胆了吗?美国人便曾经说过,如果让中国孤立抗战,那么一旦日本将中国政府摧毁,将会酿成更大的灾难。

那年8月9日破晓时分,贯穿西伯利亚大铁路的金属摩擦声陡然尖厉起来,超过一百五十万苏联红军在晨曦浓雾中跨越中苏边境。

当钢铁履带碾过兴凯湖边的灌木丛,战机的呼啸撕裂了长白山脉上空的宁静,日本军政中枢为之剧震。

就在同一天上午,美国向长崎投下了第二颗原子弹,但东京皇宫深处的御前会议却死死盯住北部战报,那支被吹嘘为“皇军之花”的关东军,在红色铁流冲击下正土崩瓦解。

当广岛上空升起蘑菇云的消息传回日本大本营时,核心决策圈的反应出人意料地克制。

六位实际掌控战争走向的重臣,而那所谓“六巨头”此时关在会议室激烈争论。

陆军大臣阿南惟几死死攥着军帽,坚称凭借朝鲜与本州岛之间的对马海峡天堑,仍有能力组织“一亿玉碎”的本土决战。

而海军总长丰田副武的声音透过厚重的橡木门传出,我们应当向盟军提出条件,起码要保住天皇地位。

这些战争狂人并非麻木。

美军早有规模惊人的常规轰炸。早在1945年3月,东京经历了骇人听闻的大轰炸,燃烧弹肆虐一夜便夺去十万条生命,木制建筑群化为连绵火海。

然而军国主义的疯狂逻辑认定只要让登陆美军付出五十万伤亡,便可争取谈判空间。

当广岛的蘑菇云于8月6日升起,这些权贵首先盘算的是,还有多少兵力可投入最终战局。

此刻地图上的日本仍显得密密麻麻,陆军标注纸上兵力达七百余万之众。

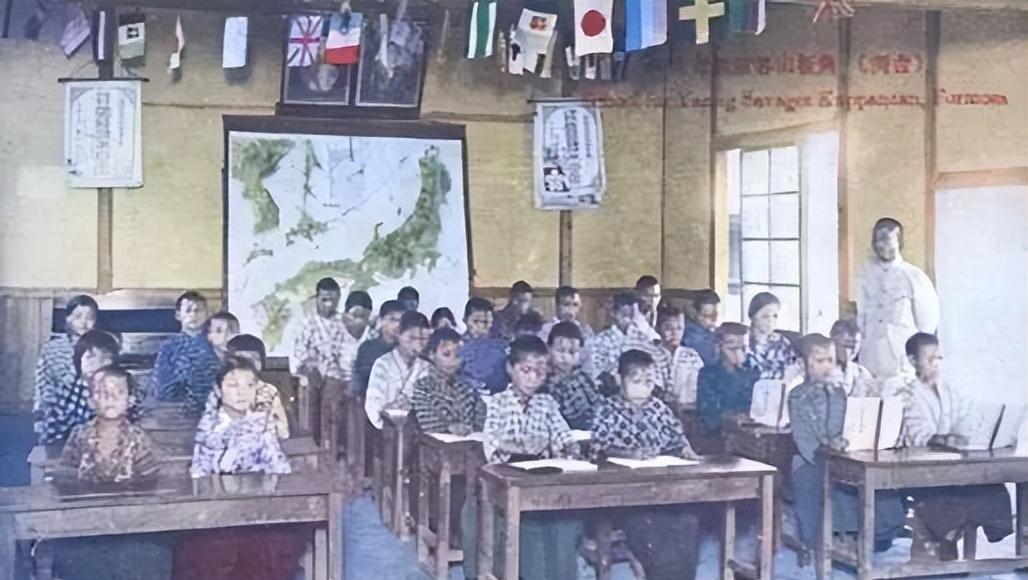

高层刻意忽略了一个致命事实,其中所谓国民义勇队多为征集的妇女学童与老人。发

给他们的武器包括削尖的竹枪,要求他们躲在树后伏击坦克。

真正的主力关东军七十万人,早已被抽空精锐力量补充南方战场,只剩下新兵和疲惫的老兵。整个国家如同被蛀空的树干,表面树影婆娑,实则不堪一击。

然而真正穿透武士道迷障、令裕仁天皇彻夜难眠的,是克里姆林宫冰冷彻骨的宣战书。

自1941年苏日签署《中立条约》,日本始终将苏联视为救命稻草,幻想这位北方巨人至少保持中立,使其能全力在东方阻挡美军。

为此,他们将驻苏大使佐藤尚武当成外交王牌,不断恳请其与苏联斡旋,期望由斯大林主持议和,为日本谋求出路。

然而这一切幻想在8月9日破碎。

当苏联外长莫洛托夫面无表情地向佐藤宣读那份决定命运的宣战书时,日本最后的外交支柱顷刻崩塌。

红军的三路铁拳无情击碎关东军的层层设防。

苏联参战不仅仅意味着多出一个敌人,其意识形态对“万世一系”的天皇体制构成根本性威胁。

裕仁深知尼古拉二世一家的悲惨结局,被拖出宫殿、集体处决。

东京流传的恐慌非空穴来风,若让红军踏上日本,天皇将被送上审判席,日本的神话将终结于耻辱。

正是在这种绝境之下,长崎的核爆烟云恰如命运追加的一记沉闷重击。

然而在深夜召开的紧急御前会议上,天皇最终的圣断,核心考量的是苏联的锋芒而非美国的原子弹,如今天下大势已去,继续战争意味着民族灭亡与文化断绝,接受公告。

他们说的还算比较委婉他们说什么民族灭亡,其实也大差不差,直接将他们的日本岛打沉就完了,就是从地图上抹去。

苏联红军的参战,如同一把精准的解剖刀,刺破了日本最后的战略幻想与体制迷梦。

而这时候他们的天皇制下的“神性”光环在红军铁蹄前黯然失色,它畏惧的是从根本上摧毁其权力根基的力量。

8月15日投降诏书发布的背后,实为对政权存亡的现实妥协。

当美军对平民实施无差别轰炸时,日本高层尚且麻木强撑,唯有苏联撕毁条约的致命一击,才真正触动了最高权力者的生死神经。

然而深究日本溃败的根源,其战争机器的早衰并非始于1945年。

自1931年侵华战争以来,日本陷入巨大战略泥潭。

中国军民长达十四年的浴血抗战,拖住了近七十个师团的陆军主力。

美国战时生产委员会报告曾尖锐指出,没有中国战场,日本可向太平洋战场增派数百万部队,战争进程或将改写。

中国的抵抗如同坚韧的闸门,让日本的战争洪流深陷淤塞。

当1945年一亿玉碎的叫嚣回荡在防空壕中时,多数平民早已在饥饿与废墟中挣扎。

日本工厂的钢铁产量跌至战前三分之一,全国油料储备仅剩三十万吨,不到太平洋战争爆发时的零头。

号称百万的军队失去燃料运输,空有舰艇不能出港,战机无法升空。

而那所谓七百万的庞大军力,早已成为纸上符号,徒增历史的苍凉笑柄。

回望1945年那个决定历史的八月,长崎的蘑菇云下掩盖着一个更深刻的政治转折,真正的重锤落在《苏日中立条约》的碎片之上。

当统治权威开始直面权力被彻底解构的恐惧时,再凶悍的对外战争机器也会轰然崩塌。

历史最终铭记了那个朴素的真理,无论冠以何种名义的战争,一旦失去维持权力的根本支柱与利益支撑,无论其表面气势何其雄壮,终将归于尘土。

而真正维系人类和平的,唯有一份对生存尊严和文明共识的敬畏。