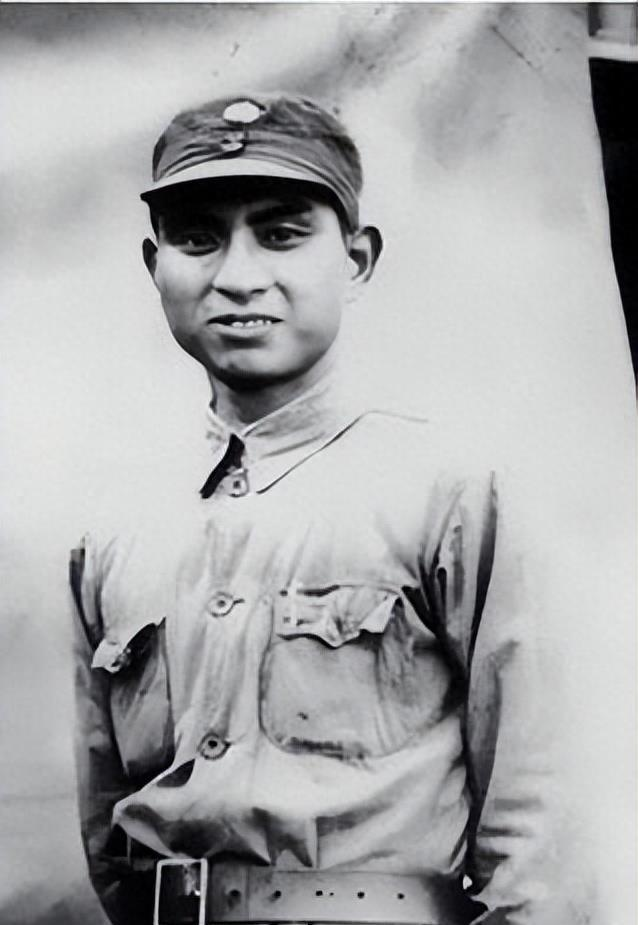

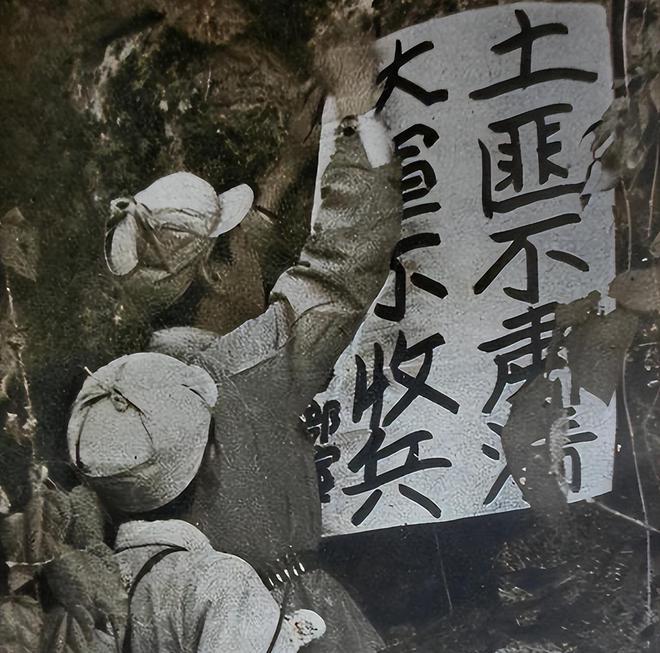

志愿军入朝初期,金日成的想法比较简单,即在敌情紧迫的情况下,请求中国出兵朝鲜,帮助北朝鲜顶一阵。基于这个想法,中国入朝部队的军事指挥权,自然由北朝鲜领导人掌握。 在朝鲜半岛战火蔓延的背景下,中国军队跨过鸭绿江援助朝鲜,却面临一个关键问题:谁来掌握指挥权?金日成最初的打算看似直接,但实际执行中隐藏着诸多矛盾,这场争端如何演变,又会带来什么影响? 朝鲜战争爆发于1950年6月25日,当时朝鲜人民军跨越三八线向南推进,迅速控制了南方大部分地区。大韩民国军队败退,联合国安理会通过决议,组建以美军为主的部队介入。 美军在釜山周边建立防御圈,阻挡人民军攻势。九月中旬,美军实施仁川登陆行动,切断了人民军补给线,导致人民军部队大范围撤退,许多师团在包围中瓦解。 中国政府密切关注局势,早前曾建议加强仁川防御,但未获回应。十月初,中国决定组建中国人民志愿军,彭德怀率领部队集结鸭绿江边。 十月十九日,志愿军首批部队渡江,进入朝鲜作战。此时,美军已推进到平壤附近,威胁边境安全。中国出兵旨在保卫国家利益,同时援助朝鲜抵抗入侵。 志愿军进入朝鲜后,立即面临协调障碍。十月下旬,三十八军前锋部队渡江不久,在行军途中遭遇人民军开火。一个班战士中弹,造成损失。彭德怀收到消息,关注地图标记点位。金日成当时观点明确,他希望中国军队协助朝鲜渡过危机,因此指挥应由朝鲜方面主导。 十月二十一日,彭德怀与金日成在大榆洞碰面,两人讨论计划,金日成强调志愿军需在人民军总部指导下作战。彭德怀指出语言障碍和地形不熟会延误行动。金日成派出朴一禹到志愿军司令部担任联络,但拒绝统一指挥议题。 十一月初,第一次战役展开。志愿军在清川江一线设伏阻敌,人民军位置不明,造成志愿军部队行军受阻。彭德怀通过北京转达要求,建议靠近总部共享情报。金日成回复仅同意派员联络,不调整部署。 十一月四日,又一误击事件发生。志愿军三十九军在博川东南围歼美军二十四师时,人民军部队向顺川推进,误将志愿军当作敌方,造成伤亡。这种事件反映出指挥不统一带来的实际问题,直接影响战场协作效率。 战役推进中,摩擦持续。志愿军提出三人小组协调指挥,金日成未直接答复。斯大林发来电报,指示朝鲜接受中国领导。 十二月三日,金日成赴北京商谈,同意设立联合司令部,彭德怀任司令,金雄和朴一禹任副。十二月七日,金日成返回朝鲜,与彭德怀细议执行,金日成承诺不干预具体命令,撤销对部分部队的单独指令。联合司令部开始运作,志愿军主导决策。 战地冲突仍频发。第二次战役胜利后,志愿军某连追击敌军到临津江,连长带领士兵指向前方敌影。人民军哨卡士兵阻拦,指着臂章摇头。双方僵持,美军炮弹落下,七名志愿军战士倒下。彭德怀获悉后,掷地水杯。 1951年冬,第三次战役结束,志愿军减员严重,彭德怀下令休整。金日成携苏联顾问进入指挥部,指向汉城方位,坚持继续进攻。彭德怀推倒弹药箱,提及早前仁川防御未采纳会导致更多损失。房间安静,顾问捡拾物品。 前线士兵互动增多。炊事员送饭到阵地,人民军战士取走部分食物。指导员拉住想争执的战士,指向他们脚上裂开的鞋子。停战谈判期,哨兵交换烟草。小战士示范用笔写汉字,人民军士兵递上刻字勺子作为回礼。 战役接连进行,联合司令部协调中朝行动。第三次战役后,志愿军休整补充,金日成一度反对,但最终接受现实。 停战谈判从1951年7月开始,历时两年。期间,中朝立场一致,要求美军撤出朝鲜。谈判中,志愿军继续上甘岭等战斗,消耗敌方力量。 1953年协定签署,恢复三八线分界。志愿军1958年全部撤回中国。金日成后来承认志愿军贡献,但初期争端留下了教训:同盟需平等协商,不能一厢情愿。 这段历史接地气地说,就是两国军队磨合的过程。 志愿军战士来自农村,适应朝鲜寒冷地形不易;人民军则熟悉本土,但装备落后。指挥权争端不是个人恩怨,而是现实需求。金日成作为领导,自然想掌控大局,但志愿军规模庞大,经验丰富,独立指挥更有效率。通过事实证明,这种安排帮助朝鲜保住北部领土。中国付出了巨大牺牲,换来边境安全和国际地位提升。回想起来,这场战争塑造了东北亚格局,影响至今。 更深层内涵在于,国际关系中援助的边界。金日成想法简单,但执行复杂。中国出兵后,坚持指挥权,不仅是为作战效率,还为国家主权。历史资料显示,斯大林初期不愿直接介入,推动中国出兵,后通过电报支持统一指挥。这体现了大国博弈,小国需平衡各方。指挥权最终归志愿军主导,避免了更多混乱,确保了同盟稳定。 今天审视,这段争端教导我们,合作需尊重差异。朝鲜战争结束70多年,中朝关系历经起伏,但基础在共同抗敌。志愿军精神激励后人,提醒战争代价沉重。指挥权问题解决的过程,体现了外交智慧和军事专业性。 欢迎读者分享对指挥权争端的看法,你认为初期分歧如何影响战局?留言讨论,一起交流历史见解。