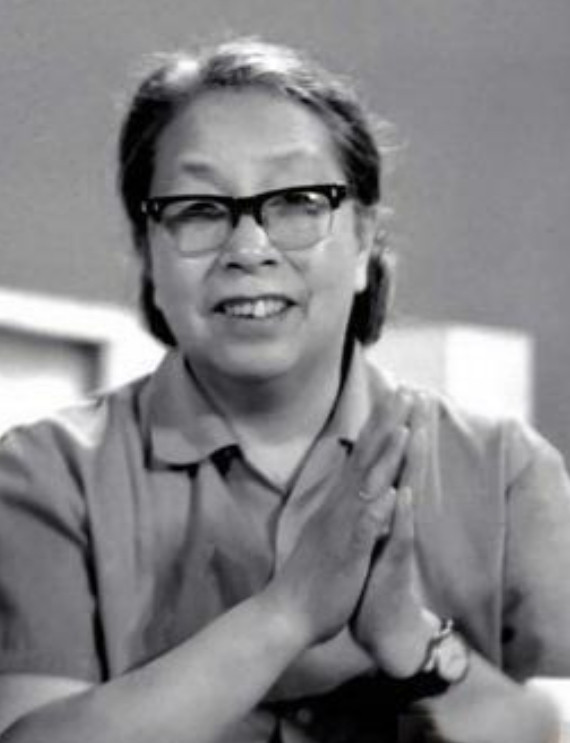

这是毛主席和杨开慧的真实样貌,都看看吧,一对杰出伟大的革命伉俪!向你们致敬! 杨开慧从小受家庭影响大,读书早,眼界也不小。 当时别的女孩子还在家学女红,她已经在看《新青年》、琢磨马克思主义了。 她是那个时代极少数能在“男权革命圈子”里游刃有余的新女性,安静,却不被动。 毛泽东第一次见她,是在长沙一师的时候。 那会儿毛是学生,杨开慧是杨昌济的女儿,跟着父亲一起住校边。 毛在班里就出名,喜欢争论,读书杂,讲起话来有种野劲儿。 当时有个场面后来被反复提到:毛拉着一帮人爬岳麓山,披着湿毛巾讲“文明其精神,野蛮其体魄”。 杨开慧站在不远处听,看着那个满脸汗水还在激情朗诵的青年,她那种“有点看不懂但觉得很厉害”的感觉,就是最初的印象。 两人的缘分真正续上,是在北京。 1918年,杨昌济调去北大教书,女儿也跟着去了北京。 毛那时刚从湖南来,在北大图书馆做管理员,一个月才几块钱工资,穷得叮当响。 但那段时间,是他精神上最丰盛的阶段。 他常去杨家蹭饭、谈书,后来就顺理成章地跟开慧熟了起来。 他们那时候谈恋爱,不是你侬我侬那种。 他们讨论的,是工人运动、列宁主义、妇女解放。 他们不是通过看电影拉手,而是通过抄《新青年》、翻《共产党宣言》互相理解的。 两人写信时,一个叫“润”,一个叫“霞”。 看似文艺,实则骨子里是信仰共振。 1920年冬天,两人结婚。 整个仪式极其简单,六块银元、一桌家常饭,没有花轿、没有彩礼、没有请客吃席。 有人说他们太寒酸,其实这正是他们对旧社会婚俗的反抗。 开慧穿一身蓝布衣,坐在桌边笑得明亮,那一天对他们来说,可能比后来的千军万马都踏实。 婚后几年,两人是少有的革命夫妻档。 毛泽东在外奔波策动农运,杨开慧在长沙留守,管着地下联络、文件机要,还要带着孩子应对突击搜查。 她不是“贤内助”,她是革命队伍里能单干一摊的人。 党内很多文件是她亲手抄的,长沙的秘密交通线,她摸得门儿清。 别看她年轻,干起事来稳得很。 她不是那种容易被情绪控制的人,但毛泽东出远门太久、杳无音讯时,她也会偷偷写诗、记心事。 有一次,她在长沙的寒冬里写下一首五言长诗,问他“寒衣是否足?足疾已否痊?” 字字都是真情,句句都不煽情。 1927年以后形势骤变,蒋介石清党,国共彻底决裂。 毛泽东要去江西筹备秋收起义,他把杨开慧送回板仓,说是“安全”,其实也知道可能很难再见。 杨抱着孩子站在门口,毛在泥地上走远,这个场景一去十三年。 那一年,她才26岁,已经准备好面对更难的日子。 1928年起,两人完全失联。 井冈山的山路阻断了通信,杨开慧每天靠看国民党报纸上的“围剿朱毛”消息判断毛还活着没。 一边咬着牙工作,一边带着毛岸英和岸青挨过了最苦的三年。 她没离开板仓,也没换名字,更没躲进哪个安全屋。她说她不能跑,她要留在这儿看着这片土地,直到丈夫再回来。 1930年,长沙反动派加强清乡。 杨开慧终究还是被捕了,抓她的不是别人,正是那些拿她当“筹码”的人。 敌人清楚她的身份,知道她是毛泽东的妻子,就指望她说几句话,哪怕只是一句“划清界限”,就能换她一条命。 她给的回答,是一句“要打就打,要杀就杀”。 说得干净利落,没有哭。 她说:“要我和毛泽东脱离关系,除非海枯石烂。” 没有一点余地。 有人试图劝她:“想想你那两个孩子。” 她摇头,说:“我已经托付给亲人了。” 在给堂弟的信里,她叮嘱好每一个孩子的生活细节,字迹干净利落,没有怨言。 她没有把牺牲当成悲剧,而是早就清楚自己这条路怎么走,也愿意走到头。 1930年11月14日,杨开慧在长沙刑场被秘密处决。 当时没有公开审判,没有通知家属,只是在天还没亮的时候,拉去执行枪决。 她穿的是提前准备好的蓝布衣,头发梳得整齐,走得安静,也走得干净。 她的死讯传到江西时,毛泽东正在指挥作战。 据后来红军将士回忆,他收到电报后,沉默了很久,然后说了一句:“开慧之死,百身莫赎。” 没哭,也没摔杯子,就是蹲下来抽了很长时间的烟。 当天夜里,他给杨家写信,送去了葬礼费用和悼词。 很多年后,1957年,毛在中南海收到一封老友李淑一的来信。李寄来一首纪念亡夫的词,希望毛也把那首旧作《虞美人·枕上》抄给她。 毛没只抄旧作,而是写了一首新词,《蝶恋花·答李淑一》。开头就是那句:“我失骄杨君失柳,杨柳轻扬直上重霄九。” 后来章士钊问他,这词是什么意思,他说:“女子革命而丧其元,焉得不骄?” 在他眼里,杨开慧不是“妻子”三个字能概括的,她是一个真正的战友,是那种不需要高声喊口号也能让人肃然起敬的存在。 晚年时,毛的子女曾请他写一幅字纪念母亲。 毛没有写“骄杨”,而是写了“杨花”。 他们问为什么? 毛说:“‘骄杨’是赞美,‘杨花’才是想念。” 这一生里,毛泽东遇到过很多人,也牵过不少手。但提起杨开慧时,他的语气是最柔的。