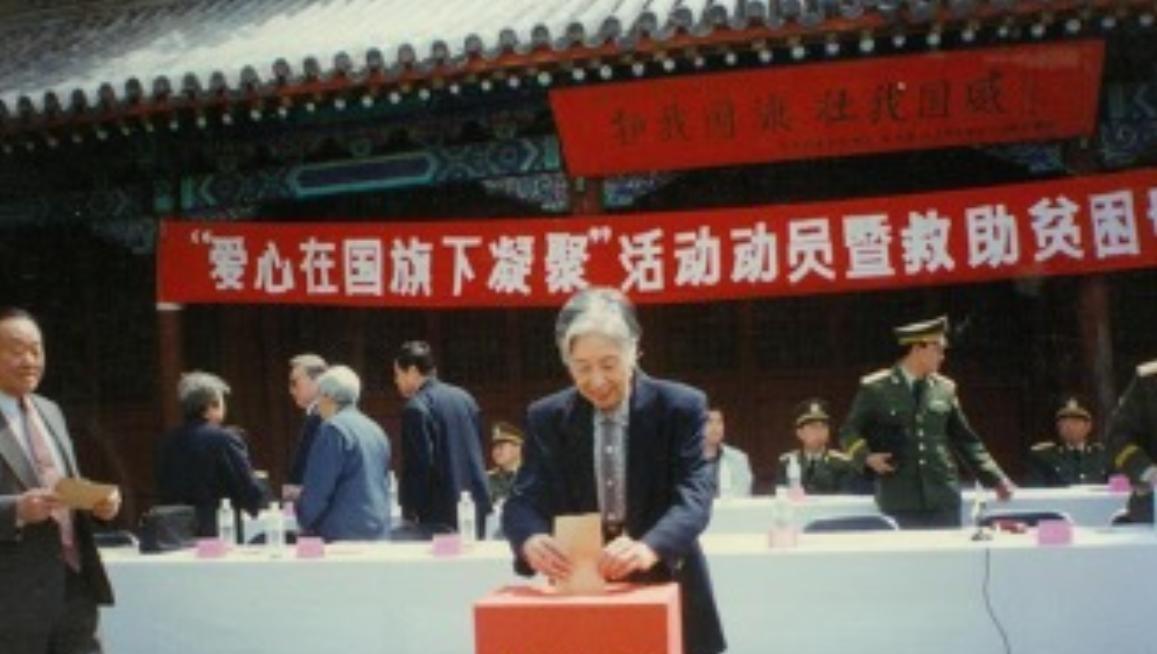

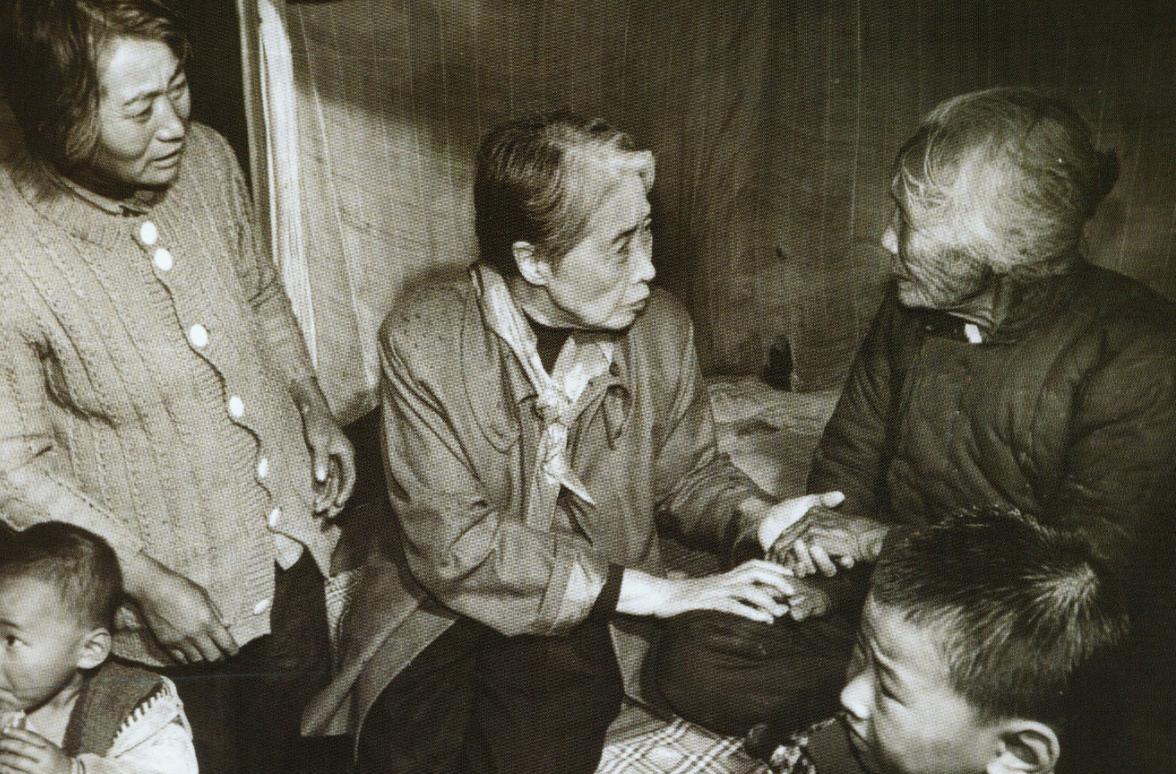

2006年,刘少奇遗孀王光美因病去世,临终前,她突然向女儿反复叮嘱一件事,话音刚落,在场的人无不泪流满面。 2006年10月,在305医院的一间特护病房里,王光美静静地躺在病床上,身上插着管子,脸色枯黄但眼睛还亮着。 这天,病房里聚了不少人,她让大家都退一退,只留下女儿刘亭亭。 老太太那天状态不算太差,虽然说话时呼吸断断续续,但神志清楚。她叫住女儿,抓着她的手,声音低低地说了句话:“幸福工程,你得接着干。” 这一句话,把刘亭亭说得一下子就哭了。 她当然知道母亲为什么这么说。 这些年来,王光美不再过问政治,不再发言,也不写回忆录,更不上台讲话。她所有的时间和精力,都扎进了那个名叫“幸福工程”的项目里。 十年了,从启动到成熟,几乎就是她一个人撑起来的。 那一刻,病房里的人都看着她。 她挣扎着要起身,非得给女儿拱手作揖。那动作慢得像一帧一帧的旧电影,抬手的过程仿佛抽掉了全身的力气。 刘亭亭连忙扶住她,哽着嗓子说自己哪敢当,王光美没说话,只是轻轻点了点头。 在场的人很多都红了眼眶。 也正是这一幕,把她这一生的重心,推到了所有人面前。 王光美不是一开始就打算投身慈善的。 她年轻时是辅仁大学物理系的高材生,英文、原子核、翻译统统拿得出手。 放在那个时代,她本可以去美国读博士,过一辈子学者生活。但她偏不走这条路,早早选择去延安,成了中共地下系统里的一名干练女翻译。 认识刘少奇后,先做秘书,后来成了夫妻。 那时候她二十多岁,漂亮端庄,待人和气,是那个时代典型的“新女性”代表。 结婚没声张,也不摆排场,在中南海的生活反倒比外人想象的清淡。 她一边照顾家庭,一边协助丈夫工作,直到那场突如其来的风暴,把她打进了人生最深的谷底。 1978年平反之后,她重新回到社会。 那时候她其实可以什么都不干,拿着国家给的待遇,安度晚年。 但她回到了工作岗位,担任中国社会科学院外事局局长,开始重新整理人生。 就在那几年,她悄悄完成了一件很多人不曾注意的事:帮助宋庆龄完成了“入党”愿望。 那年,宋庆龄身患重病,在病床上表达了加入共产党的意愿。 王光美第一时间向上汇报,很快拿到了政治局批准的文件。 她亲自将批准书送到宋庆龄手上,那时宋的眼睛都湿了。 不到两个星期,宋庆龄病逝。这段往事王光美从没对外讲过太多,但了解的人都知道,在那个特殊的时刻,她做了不该被忘记的事。 到了1995年,她年纪已经不小。 在别人眼里是该含饴弄孙的年龄,但她偏偏选择投身一个没人愿意接手的冷门项目——“幸福工程”。 这个工程,说穿了就是帮助农村的贫困母亲。 在当时,中国还有八千万贫困人口,其中约有一千五百万是身兼养家、育儿、农活的女性。 这些母亲常年体弱、多病、文盲、缺医少药,日子过得一团糟,但往往没人专门为她们设立项目。 王光美看到了,她想干。 她不仅亲自走访贫困地区,还把家里的钱一分不留地投了进去。退休金、积蓄、慰问金,就连母亲留给她的瓷器古董,她也拿去拍卖,拍出来的五十万全数捐出。 她没让人感动得流泪,也不喜欢别人给她贴标签。她干事,只是因为她觉得那事值。 她的秘书、保姆、司机、子女,通通都被她发动去捐款。有人开始还有点犹豫,结果看到她自己把压箱底的东西都拿了出来,也不好再推辞。 有一回中办发给她春节慰问金,她收下后当天就转账给了基金会,还写了封信交代怎么用。 她从不摆架子,更不会拉人脉走捷径。 她认为公益就该公益的样子:实事求是,花每一分钱都要有结果。 她自己也不在项目上挂名字、不参与奖项评定,只做最底层的协调者、记录者、讲解者。 在她带动下,幸福工程逐渐扩展,成了全国性项目。 它不是一夜爆红的网络慈善,也没有什么“明星背书”,却稳扎稳打地做了十年,累计投入资金上亿元,帮扶母亲几十万,受益家庭过百万。 这一切的推动者,就是一个从秦城走出来的老人。 她只是默默地做了自己认为最重要的事,别人问她累不累,她说:“做过牢的人,不怕这个。” 她临终前最惦记的不是名字写在哪块石碑上,而是这个工程没人接手会不会就散了。 她不希望那些刚刚鼓起勇气的母亲们,再被现实压垮。 刘亭亭接下了这份工作,项目一直延续到今天。 到了2021年,累计投入资金已经达到19.38亿元,帮扶范围扩大到29个省市自治区,改善了35万多个贫困母亲的生活,有超过150万人直接受益。 王光美这一生,大起大落皆有过。她出身书香,嫁入中枢,也曾跌入深渊,被抹去名字,被剃去尊严。但她最后选择以行动给这个世界留下印记,不靠言辞,不靠荣誉,只靠一项真正落到地面的事业。 她的离世没有铺天盖地的宣传,也没有隆重的国家级悼词。 但她留下的东西,比那都重。