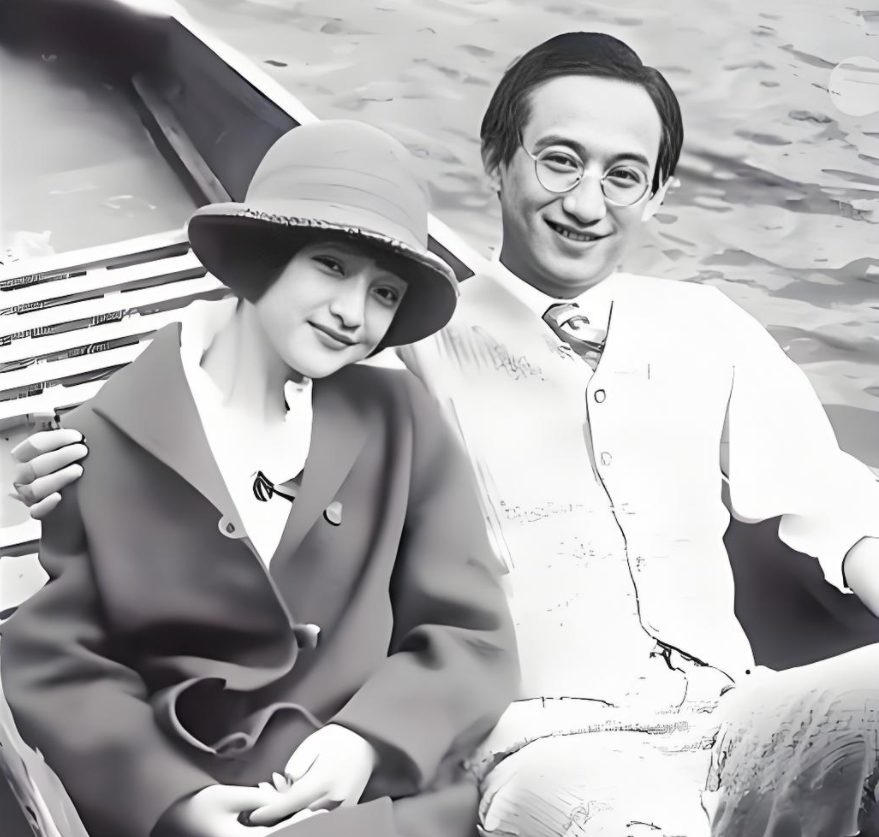

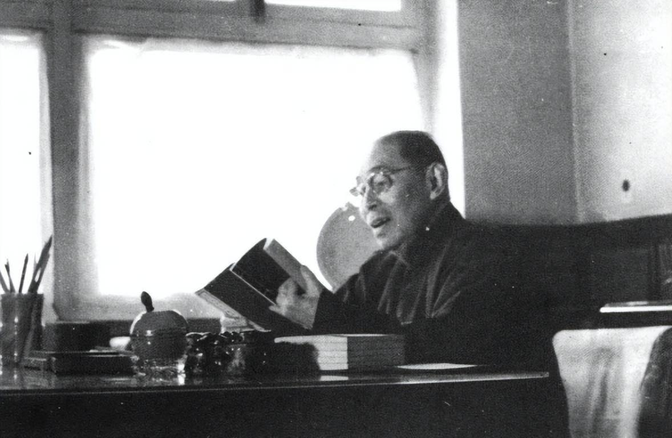

1965年,陆小曼去世后,好友揭露了她一个隐秘,她的前夫过分热衷房事,又体力过人,可以整夜贪欢,陆小曼不堪其扰,才执意离婚,为此还苦了后来的丈夫徐志摩。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1965年北京,一位老友在得知陆小曼去世的消息后,在一次饭局中轻描淡写地说了句:“她其实早就撑不住了。”这句话没有引起太大波澜,但当晚回家后,他翻出多年前陆小曼交给他的信封,信封里夹着一张泛黄的便签和一页日记复印件,落款是二十年代中期。 那便签上,寥寥几行字里透露出的,不是风花雪月,也不是儿女情长,而是长久隐忍后的一丝自白,她的第一段婚姻,早在爱情消失前,身体就已先撑不住了。 陆小曼的第一段婚姻,在彼时的北京城堪称盛事,1922年,26岁的王赓迎娶19岁的陆小曼,男方出身军界,是西点军校归国的少壮派,仕途顺遂,气质挺拔,女方出身江南富商之家,自幼学贯中西,是社交场上的耀眼明星。 他们的结合,一度被视为“金童玉女”的典范,可短暂的甜蜜并未延续太久,婚后不久,陆小曼便陷入一种持续的身心疲惫之中,这种疲惫并非源于婚姻琐事,也非情感破裂,而是某种更隐秘、更难以言说的困境。 王赓作为军人,体格强健,性格强势,在生活中秉持着严谨和高效的原则,在外他是治军严明的青年将领,在家却将同样的“规律”带入了私人生活,据一位陆家旧仆日后回忆,新婚之初陆小曼常常面带倦色,服中药调养,日记中也多次出现“困”、“疲”、“病”等字眼。 即使如此,王赓仍未有所节制,甚至在她生病卧床期间仍不顾其状态,强行亲近,尽管这些细节从未出现在公开报道中,却在后人口耳相传中逐渐拼出一个完整的图景。 那是一个尚未普遍重视女性身体权利的时代,尤其对于一位公众形象鲜明的名媛来说,许多隐痛只能被包裹在“性格不合”、“理念不同”的辞藻之下。 事实上在那段婚姻中,陆小曼不仅失去了自由,更被迫承受一种持续性的身心压榨,她开始频繁出入社交场合,但她的目光常常空洞、笑容敷衍,她努力在人群中寻找喘息的出口,而非新的爱情。 当时她的生活因王赓的引荐,出现了一个新面孔,徐志摩,两人最初的接触,并未如后人想象中那般浪漫缱绻,反倒是王赓出于对妻子孤寂的察觉,主动邀请这位诗人到家中做客。 徐志摩的文艺气质与陆小曼的文化修养一拍即合,两人谈诗论画,在共鸣中建立起精神上的亲近,这种精神契合,为她提供了一种从婚姻压抑中短暂逃脱的可能,但正是这份共鸣,被外界曲解为“移情别恋”的证据。 在外界看来,陆小曼是因为爱上徐志摩才选择离婚,但事实上,她早在徐志摩尚未表态之前,便已多次与家人和密友表达自己想要结束这段关系的意愿,她甚至在私下写信中称,这段婚姻让她“每夜如负重甲,醒来仍不能平息”,比喻虽文雅,却透出骨子里的疲惫与无奈。 最终离婚得以完成,但这一决定在当时的舆论环境中,几乎等同于“女性自毁”,随后与徐志摩的结合,在当时也饱受非议,外界将她塑造成一位“背弃丈夫、夺人之夫”的“新女性”,却鲜少有人关心她在上一段婚姻中经历了什么。 在与徐志摩的婚姻中,她依旧保留着某种防备与逃避,对亲密行为的抗拒几乎是下意识的反应,徐志摩在日记中写过,“她像一朵冰雪中夹生的花,不愿再被触碰。”虽然他努力包容,但情感之间的落差终究难以弥合。 1931年,徐志摩因飞机失事骤然离世,陆小曼几近崩溃,她收拾起残存的手稿和未寄出的诗稿,将自己关进一间小屋,开始漫长的沉寂与整理,她用一生的时间,将徐志摩的作品汇编成集,也试图以此赎清自己内心的某种亏欠。 世人并不知晓,她所愧疚的,并非所谓“爱情之始于背叛”,而是她曾以一个尚未愈合的身体,走入了一段理想化的婚姻,最终令自己与所爱之人双双陷入痛苦。 直到她去世后,那张便签才让人重新理解了她曾经的选择,那是一种“求生”的姿态,而非“逐爱”的冲动,在那个多情却狭隘的年代,她所背负的标签和误解,从未真正散去,人们记住了她的舞会、旗袍与烟雾,却不知她曾夜夜惊醒,不敢回头。 如今再看她的一生,不再只是一个才女的传奇或一段情史的谈资,而是一个女性,在身体与精神的双重困境中,挣扎着寻找自由与体面的方法,她未曾高声申诉,却用沉默书写了一个时代里,最真实也最无声的抗争。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!