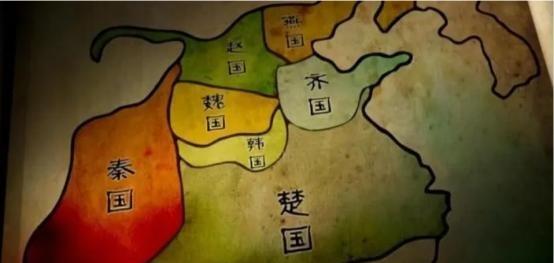

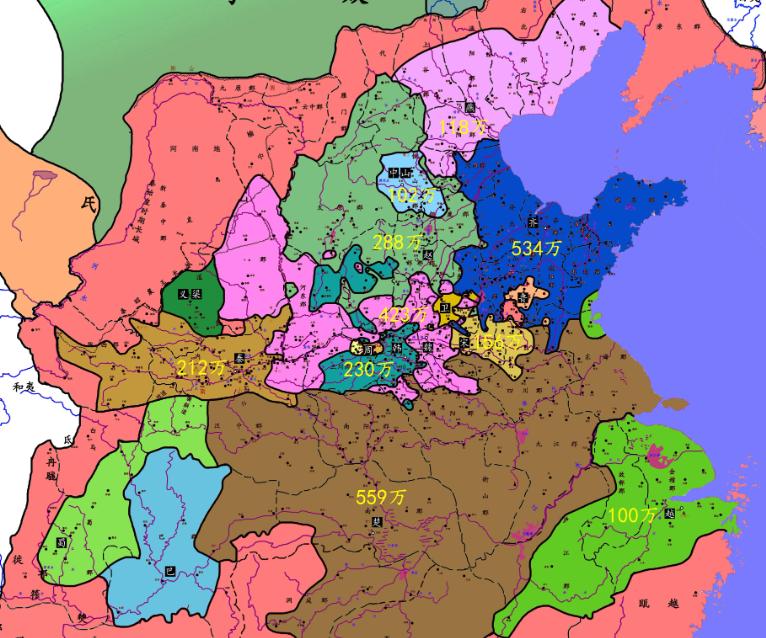

春秋时期周天子还能掌控诸侯,战国时期是怎么失去控制的? 八百年周朝,从武王伐纣时的声威赫赫,到最后周赧王”债台高筑”的狼狈,这中间到底发生了什么?为什么春秋时诸侯还得对周天子毕恭毕敬,到了战国干脆不把周王室当回事了?这个转变过程比我们想象的要复杂得多。 说起周朝的衰落,很多人第一反应就是”分封制害了周朝”。但这话只对了一半。分封制确实是周朝衰落的重要原因,可它最初却是周朝强大的秘密武器。 武王选择了采取大规模分封的制度,他将同姓亲族、伐纣功臣和帝王后代分封到了全国各地,担任地方上的诸侯,而自己则作为天下共主接受各国的朝贡和保护。这套制度在开始时确实管用。想想看,刚打下江山,地盘那么大,怎么管?靠什么管?就靠这些被分封出去的亲戚和功臣。 西周先后分封过3000诸侯,当然那时候的诸侯国差不多相当于三千个部落,并且三千这个数量也属于夸张的说辞。这些诸侯国就像是周王室伸出去的触手,帮着开疆拓土,维护统治。 但问题出在哪儿呢?时间一长,这些诸侯国越来越强,而周王室却在走下坡路。昭王十九年(前982年),周昭王再次亲率六师南征楚国。周朝军队开到汉水边准备渡江,阴风骤起,气候恶劣,将士惊恐,军队大部丧失。昭王南征不复,这是周王室衰落的一个重要转折点。皇帝都死在外头了,这威信能不受损吗? 到了春秋时期,虽然周王室已经很弱,但瘦死的骆驼比马大,面子上的功夫还是要做的。当时中原华夏各诸侯苦于戎狄等部落的攻击,齐桓公采用管仲的意见,打出”尊王攘夷”的旗号,团结其他诸侯,北击山戎,南伐楚国,在诸侯国中树立了威信。 注意这个”尊王攘夷”,这可是个妙招。齐桓公这些霸主们很聪明,他们知道直接挑战周天子的权威会众叛亲离,所以表面上还是尊崇周王,实际上却是”挟天子以令诸侯”。后来,齐桓公召集诸侯国在葵丘会盟,“九合诸侯,一匡天下”。周王室也派人参加,正式承认了齐桓公的霸主地位,成为春秋时期第一个霸主。 这就很有意思了。周王室明明知道自己被架空了,但还得配合演戏,因为没有别的选择。诸侯们也心知肚明,但大家都还愿意维护这个表面上的秩序,因为完全撕破脸对谁都没好处。 到了战国时期,情况就彻底不同了。战国时期,新兴的地主阶级在许多诸侯国掌握政权。他们为了打击奴隶主贵族势力,发展封建政治和经济,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。 商鞅变法就是其中最典型的例子。商鞅变法开始于公元前356年。主要内容有:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,剥夺和限制贵族特权;强制大家庭拆散为个体小家庭,推动土地私有制发展。这些变法彻底改变了游戏规则。 传统的分封制讲究血缘关系,讲究礼制,而商鞅变法直接把这套东西给掀了。不管你是什么出身,有军功就有地位,没军功就是平民。这种制度下培养出来的秦国,还会在乎周王室的血缘权威吗? 更关键的是,商鞅变法是基于秦孝公强秦的愿望而设计的,他将这一政治理想细化为富国、强兵两大目标。这种明确的目标导向,让秦国的国力迅速超越了其他各国,也超越了早已衰弱不堪的周王室。 到了这个时候,周王室已经完全成了政治花瓶。前256年秦昭襄王废黜周赧王,东周亡。周赧王甚至因为欠债太多,不得不躲到高台上避债,这就是”债台高筑”这个成语的来历。 从春秋到战国,周天子失去对诸侯控制的过程,其实就是政治权力从血缘纽带向实力较量转变的过程。春秋时期,大家还愿意维护血缘和礼制的面子,战国时期干脆连面子都不要了,谁拳头大谁说了算。这种变化,反映的是整个社会制度的根本性变革。 从分封制到郡县制,从礼治到法治,周王室的兴衰见证了中国政治制度的重大转型。这个历史进程给我们什么启示?你认为制度变革中,哪些因素最为关键?欢迎在评论区分享你的看法,让我们一起探讨这段精彩的历史。