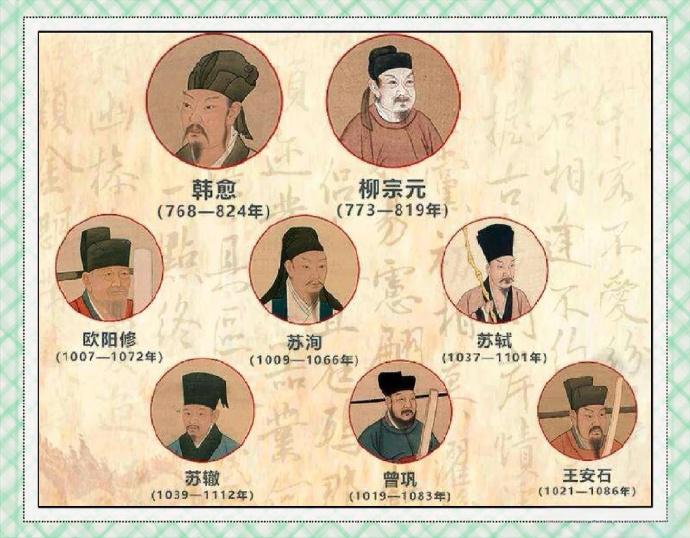

中国千年第一状元郎:章衡,被誉为“千年龙虎榜第一人”“科举史上的最强王者”,堪称传奇。当年那场考试主考官是欧阳修,他凭借《干为金赋》夺得状元,而他的手下败将里有苏轼、苏辙、曾巩这三位唐宋八大家。这场考试还出了九位宰相、二十四位被《宋史》单独列传的人物。[凝视] 嘉祐二年春天,汴京城又到了科举放榜的时节,这一年的榜单后来被史家称为“千年龙虎榜”,因为录取的388人中走出了苏轼、苏辙、曾巩等文坛巨匠。 但站在金字塔尖的状元郎,却是一个今天相对陌生的名字——章衡。这位来自福建浦城的读书人,在那场“神仙打架”的考试中,究竟凭什么力压群雄? 章衡出身于一个没落的官宦家庭,父亲是庶子,家境并不宽裕。史书记载他少时“家贫力学”,经常需要上山砍柴补贴家用。 据《浦城县志》记载,章衡曾在自家门前挖井取水,这口井后来被当地人称为“状元井”,至今仍存。这个细节虽小,却反映出他从小就有不服输的韧性。 拜师理学大家陈襄后,章衡不仅苦读经史,还练就了一手好箭法。这项技能在后来的外交场合派上了大用场,成为他人生的高光时刻之一。 嘉祐二年的殿试确实竞争激烈,热门考生林希因为在答卷中有不当言论,直接被宋仁宗否决。苏轼的策论文采飞扬,但主考官欧阳修因为避嫌(误以为是自己学生曾巩的文章),将其排在了第二位。 章衡的胜出并非偶然,他的策论开篇就提出“民者,国之根也”的治国理念,随后详细阐述了轻徭薄赋、整顿边防、改革财政等具体措施,切中了北宋当时面临的现实问题。 宋仁宗看完后当场钦定他为状元,有意思的是,章衡的族叔章惇因为名次不如侄子,竟然弃榜重考,两年后才中进士,后来官至宰相。 章衡的仕途生涯主要以实干著称,他在湖州任知州时,亲自勘察太湖水患,创新性地提出“分段筑堤配合水闸调控”的治水方案。 这套方法后来被苏轼治理西湖时借鉴使用,当地百姓为纪念他的功绩,将所修堤坝称为“章公堤”。 担任三司判官期间,章衡发现淮南路官员虚报军饷数万贯,他连夜查账,揪出了整个贪腐网络。虽然因此得罪权贵被贬汝州,但他毫不后悔。 在汝州遇到大旱时,章衡未等朝廷批复就开仓放粮,他说:“等批文下来,百姓早就饿死了。”随后带领灾民修渠垦荒,两年内让荒地变成了良田。 章衡最传奇的经历发生在出使辽国期间,在一次宴会上,辽国君主试探性地询问他是否会射箭。章衡当即展示了精湛箭法,连发三箭都射中目标,震惊了在场的辽国贵族。 这次外交成功不仅展示了宋朝士大夫的文武双全,也为后续的边境谈判创造了有利条件,回国后,章衡绘制了详细的辽国防务图,为朝廷制定边防策略提供了重要参考。 那么,为什么章衡相对不如苏轼等人知名呢? 首先,章衡的成就主要在政务实践上,缺少传世的文学作品,苏轼留下了大量诗词文章,自然更容易被后人记住。 其次,章衡编撰的《编年通载》虽然被宋神宗赞为“冠冕诸史”,但可惜大部分失传,只留下残卷,这也影响了他在史学史上的地位。 再者,北宋中后期政治斗争激烈,章衡因为性格刚直,经常得罪权贵,没有形成强大的政治派系为其宣传造势。 最重要的是,古代史书编撰往往偏重文人墨客,对于这些埋头苦干的实务官员着墨不多。章衡的事迹多散见于地方志和官方档案中,缺乏系统的传记整理。 章衡晚年辗转各地任知州,每到一处都要修水利、减赋税。去世时家中清贫,只有书籍和旧衣物。沿途百姓自发为他送行,连过往船只都降下风帆致哀。 他用一生诠释了什么叫“为政以德”,如果说苏轼用诗词给后人留下了精神财富,那么章衡用实干为当时的百姓带来了实实在在的福祉。 历史的有趣之处就在于此:写诗的人被记住了春天,做事的人让更多人活到了春天。每一个时代都需要苏轼这样的文学巨匠,同样也需要章衡这样的实干家。 你觉得在一个朝代里,文学家和实干家谁的贡献更大?如果你生活在北宋,更愿意做苏轼那样名垂青史的文人,还是做章衡那样默默奉献的官员?欢迎在评论区分享你的想法。 信源: 澎湃新闻——“大宋背诵天团”考试全员输给了一个“无名之辈”?;北京日报——阅卷,起于“弥封”的千年评定