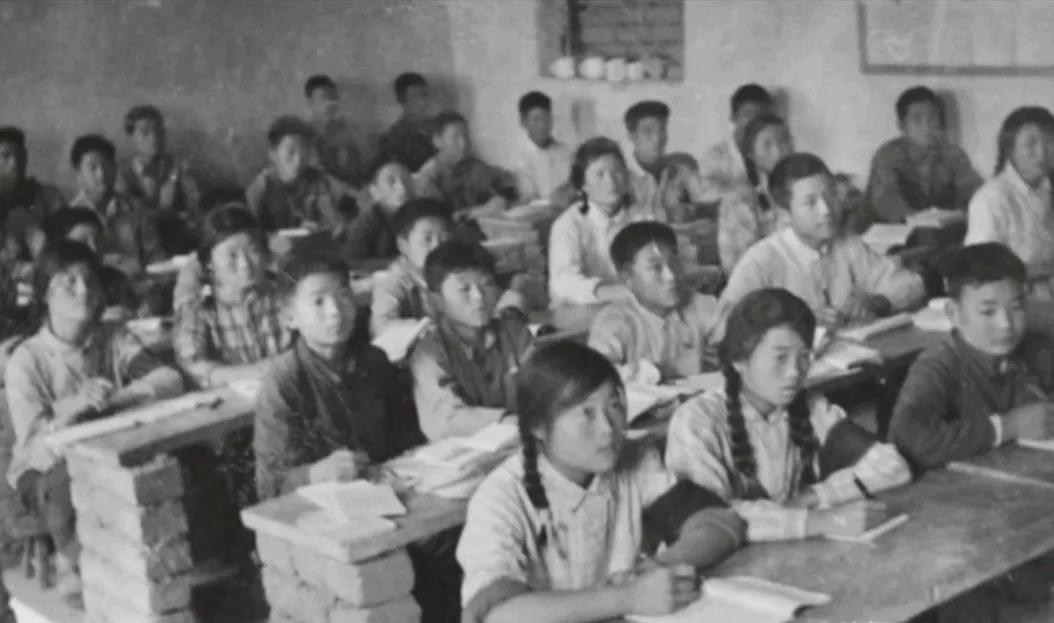

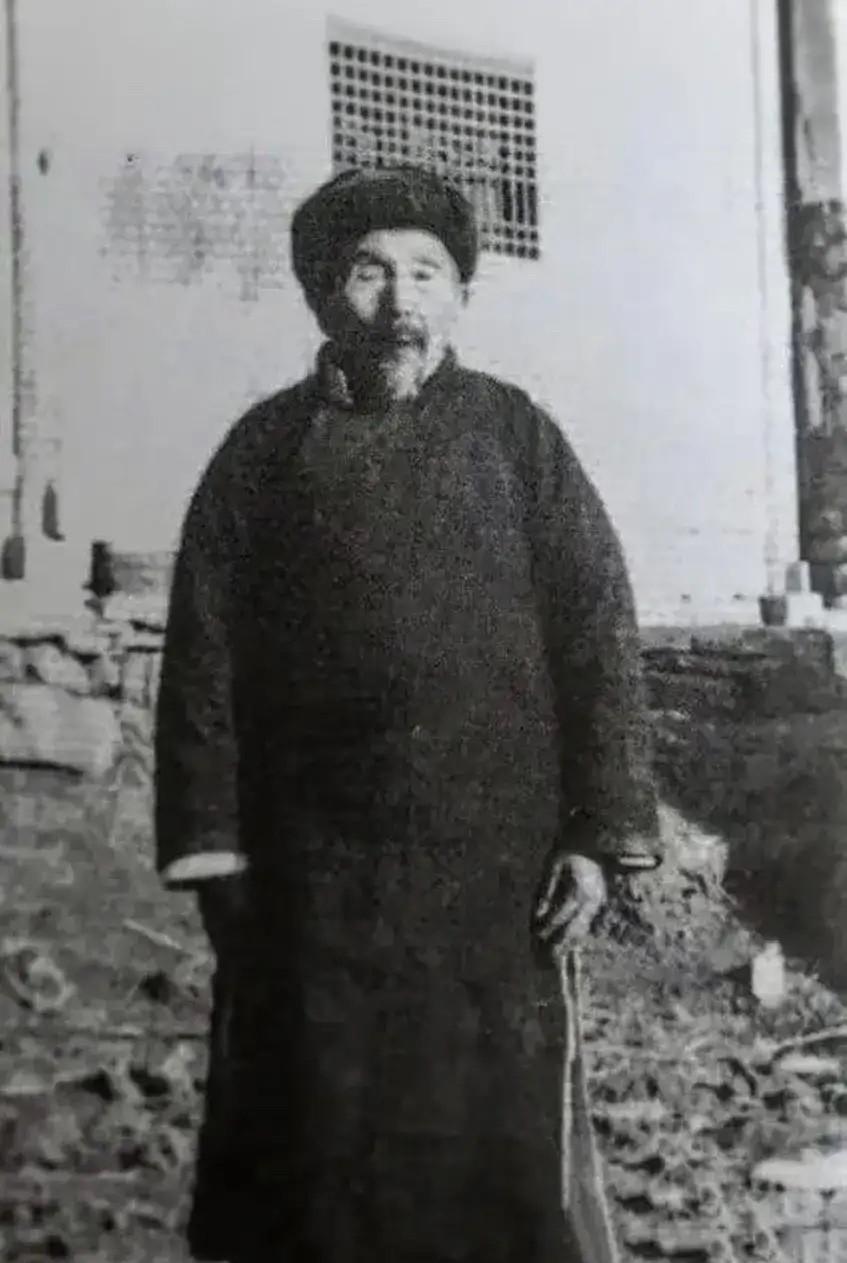

1951年,老红军傅兴贵刚回乡务农,村里的1个寡妇就找来了,哭着讲:“我曾参加过红25军,后来被俘,遭反动军官霸占。解放后回村,如今想要当小学教师,却无人敢用。”傅老听后,讲:“老战友,我为你担保! 在鄂东乘马岗,有句老话流传至今:活下来,就要让更多人好好活,这话听着像句口号,背后却是一个关于偏见、救赎和重建的真实故事。 傅兴贵这老红军,脾气硬得跟当年打仗时的枪杆子似的。一听寡妇的遭遇,立马拽着她去村长家拍桌子:“她是咱革命同志!当年枪林弹雨里滚过来的,凭啥现在连个教书的活儿都捞不着?”村长支支吾吾,说村里人闲话多,寡妇再嫁本就招白眼,更别提她还有段“不光彩”的俘虏经历。傅兴贵火蹭地上来了:“闲话?老子在前线挨子弹的时候,咋没人说闲话!她为革命遭罪,倒成了污点了?” 他挨家挨户敲门,烟袋锅子敲得梆梆响:“都听着!这同志不是啥‘不干净’的人!她骨头比谁都硬!当年被反动派抓去,那是她想的吗?咱们穷苦人翻身靠啥?不就是互相拉扯?”村里人琢磨琢磨,是这个理儿。慢慢的,学校门口多了探头探脑的乡亲,孩子们也开始喊她“老师”。 可这事儿真就一团和气? 扒开看,全是刺!寡妇教书是靠傅兴贵的“担保”才成,说白了,她得靠另一个人的革命资历当护身符。她自己的身份呢?在乡亲眼里,始终贴着“被俘过”的标签,连当老师的资格都得别人“赏”。革命理想喊得震天响,可落到现实,对女性的道德枷锁比枪炮还难打破。 更拧巴的是,“革命同志”这身份像把双刃剑。傅兴贵能理直气壮拍桌,因为他是“功臣”,话语权硬。可那寡妇呢?她当年的牺牲和坚持,反而成了需要被“证明”清白的污点。她得用教书、用勤恳、用忍气吞声,去“赎”那段被强加的俘虏经历——这哪是解放?分明是另一种无形牢笼。 再看村里人态度的转变,表面是觉悟高了,根子上还是对“权威”的敬畏。傅兴贵的话有分量,因为他背后站着血与火淬炼的革命合法性。寡妇呢?她只是这合法性庇护下的“被拯救者”。真正的救赎,不该是自上而下的“恩赐”,而是每个个体尊严的自然回归。寡妇最后赢得了尊重?是,但这条路本不该绕这么大一个弯,更不该需要一位老红军的怒火当路标。 乘马岗那句“活下来,就要让更多人好好活”,听着热血,细想全是血泡。活下来的人,得先撕掉自己身上的标签,才有力气去帮别人。革命砸碎了旧社会的锁链,可人心里的锈斑,还得靠时间一寸寸磨。傅兴贵的烟袋敲开了偏见的第一道缝,但缝里的光,终究要照到每个“寡妇”自己挺直的脊梁上,那才是真正的“好好活”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。