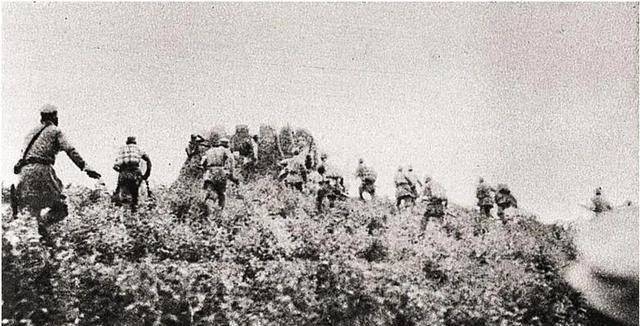

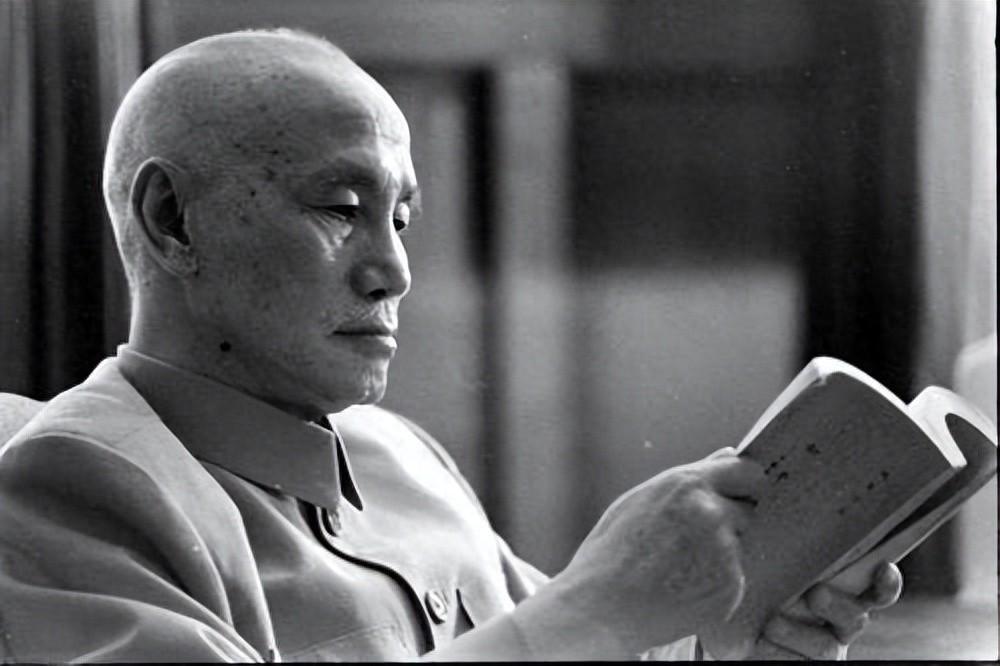

1955年授衔大会上,毛主席看着名单问:“那个一刀砍翻27个鬼子的“军中吕布”呢?有人答:回老家种田去了! 吕俊生出生在河北邢台的一个贫困家庭,家境的艰难让他从小就承受了许多生活的重压。 然而,困境并没有让他屈服,反而塑造了他坚韧不拔的性格,13岁时,他不得不离开家乡,去县城做学徒,后来做长工,那时的吕俊生,身材高大,天生力气大,生活的艰辛与长年的劳作使他变得异常强壮。 早年的打拼并没有让吕俊生心灰意冷,反而唤醒了他心中对改变命运的渴望,在那个动荡的年代,他的目光并没有局限在眼前的困境,而是看到了更加广阔的天地,加入八路军,报效祖国。 1937年,抗日战争全面爆发,吕俊生在太行山遇见了八路军部队,毅然决定投身抗日战争,开始了他不平凡的军旅生涯。 他的高大身躯和惊人的力量在部队中迅速引起了注意,虽然吕俊生没有受过系统的军事训练,但他的体力和勇气让他在战场上如鱼得水。 他不顾个人安危,总是冲在最前线,带领战士们勇敢作战,凭借出色的体力与过硬的战斗素质,他很快从一名普通战士晋升为排长。 1938年,吕俊生所在的八路军129师与日本关东军在山东夏津展开了一场惨烈的战斗,战斗初期,八路军弹尽粮绝,敌人则装备精良,擅长白刃战。 面对敌人的优势,吕俊生并没有退缩,而是带领战士们展开了惊心动魄的白刃战,他高喊“发扬红军光荣传统”,毫不犹豫地冲进敌群,凭借身高1米92的优势和强大的臂力,吕俊生如猛虎下山,一刀砍翻了27个敌兵,自己也身中三刀,血染军装。 这一战,使得吕俊生的名字传遍了整个东进纵队,甚至敌人都开始惧怕他,吕俊生不仅仅以超凡的体力战胜敌人,他的指挥能力也得到了充分展现。 在随后的一系列战斗中,他屡次冲锋陷阵,带领部队取得了一个又一个的胜利,他的事迹在军中传为佳话,战友们称他为“军中吕布”,这个称号不仅象征着他非凡的战斗力,也代表了他在战场上的传奇地位。 吕俊生并非单纯依靠体力,他的指挥才能也在战斗中得到了体现,比如在冀南战役中,他指挥百人连队打垮了敌军一个营,仅有一人受伤。 这些战斗胜利,既展示了他的勇气,又证明了他作为领导者的独特魅力,凭借这些战绩,吕俊生荣获了八次一等功,成为了八路军中不可忽视的英雄人物。 1950年,吕俊生作为全国战斗英雄的代表之一,参加了在北京中南海举行的英雄大会,这场前所未有的大会上,350位来自一线的战斗英雄汇聚一堂,他们的英勇事迹让在场的每一个人都深感震撼。 然而,吕俊生的名字却格外引人注目,他被誉为“军中吕布”,是八路军中的传奇人物,深受战友和上级的尊敬。 在大会上,毛主席亲自接见了吕俊生,面对这位身经百战的英雄,毛主席毫不吝惜自己的赞美之辞,握住了吕俊生的双手,并称赞他“十分厉害”。 这一刻,毛主席的亲自接见无疑是对吕俊生英雄事迹的最大肯定。 在全国战斗英雄的表彰大会上,吕俊生的战功再次得到了应有的尊重,他的八次一等功是他不懈奋斗和无数汗水与血泪的见证。 这些荣誉对于吕俊生来说并非简单的奖章或勋章,而是他为国为民、保家卫国的荣耀与责任,他不仅在战场上立下赫赫战功,更在每一次作战中发挥了极其重要的作用。 尽管吕俊生受到了如此高的荣誉,他并没有因为荣誉而骄傲自满,相反,他始终保持谦逊低调的态度,毫不张扬自己的战功。 无论是在部队还是在社会上,吕俊生始终体现着革命军人优良的作风,成了后人效仿的榜样,毛主席的接见,不仅是对吕俊生个人的嘉奖,更是对所有战斗英雄的致敬和肯定。 尽管战功赫赫,吕俊生在退役时却选择了远离喧嚣的荣誉,回到了家乡,过上了平凡的农民生活。 他的退役决定并非源于对战场的厌倦,而是由于多年的战斗留下了深重的伤病,身体已不适合继续从事高强度的军事工作。 退役后的吕俊生并没有因此过上舒适的悠闲生活,相反,他主动投身到家乡的乡村建设中,修复荒废的土地,参与耕作和农业发展,尽力改善村民的生活条件。 作为退役军人,吕俊生没有选择依赖荣誉和奖章过日子,而是脚踏实地,投入到为社会贡献自己的余生中。 这种低调而实干的生活态度,不仅体现了他作为一位英雄的责任感,也向乡村居民传递了一个坚定的信念,英雄不一定要站在领奖台上,真正的英雄可以在默默无闻的岗位上做出巨大贡献。 吕俊生在家乡的贡献并没有受到过多的媒体关注或外界的称赞,然而在当地人眼中,他依然是那个英雄。随着时间的推移,吕俊生渐渐淡出了公众视野,但他对家乡的关爱和对国家的贡献始终没有改变。 直到1970年,年迈的吕俊生因病去世,他的离世,带走了一个时代的英雄,但他的精神却深深烙印在家乡的每个人心中。