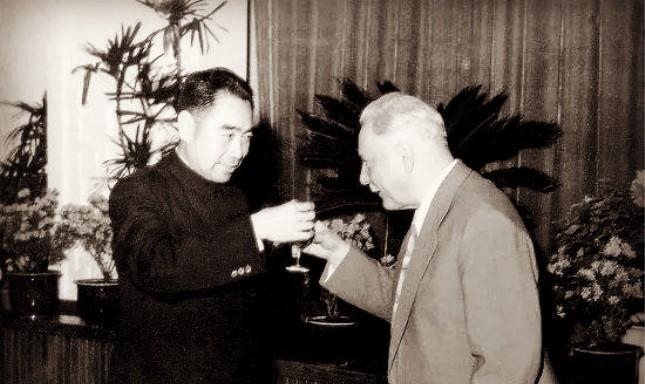

1981年,有人想动手否定毛主席,胡乔木提出不再称“毛主席”,改叫“毛泽东”,但黄克诚将军听完总觉得别扭,当场要求胡乔木把称呼改回来! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 称呼这事儿看着简单,里头门道可不少。 就像两个国家打交道,怎么称呼对方就能看出关系好坏。 当年中苏好的时候,领导人见面都喊"同志",亲热得很。 可到了1963年,苏联突然连名字都不署了,就发个没头没尾的贺电。 明眼人都知道,这是变着法儿表达不满。 国内也有过类似的难题。 那十年动荡刚结束的时候,不少人心里犯嘀咕:往后该咋称呼毛主席? 这事在1981年闹出了动静。 当时胡乔木和黄克诚两位老同志就较上劲了,一个坚持要改叫"毛泽东同志",另一个死活不同意,说必须叫"毛主席"。 两人争得脸红脖子粗,最后闹到邓小平那儿才拍板定案。 黄克诚这人可不简单。 1902年出生在湖南永兴的穷山沟,小时候念私塾的铜板都是亲戚凑的。 后来在衡阳师范读书时接触了新思想,1925年就入了党。 从井冈山到抗日战场,再到解放战争,枪林弹雨里滚了大半辈子,1955年授衔时当上开国大将。 最难得的是,他这辈子认准了跟着共产党走,对毛主席的感情特别深。 可就这么个老革命,在那十年里也没少遭罪。 因为给领导提意见,他被关过牛棚挨过批斗,直到1978年才平反。 照理说该有怨气吧?可老黄偏不。 1980年冬天开中纪委座谈会,好些人骂骂咧咧说毛主席的不是,他拄着拐杖站起来就说:"没有毛主席,咱们现在还在三座大山底下压着呢!" 这话像盆冷水,把会场里燥热的情绪浇下去大半。 会后黄克诚越想越觉得该写篇文章。 他找到总政的华楠副主任,两人商量着把发言整理成稿子,准备登在军报上。 稿子送到邓小平那儿,特意交代让胡乔木把把关。 谁也没想到,问题就出在这位笔杆子身上。 胡乔木当过毛主席28年的秘书,对文字特别较真。 他给文章加了几个小标题,看着更清爽了,黄克诚挺满意。 可改着改着,胡乔木把通篇的"毛主席"全改成"毛泽东同志"。 老黄一看就急了:"这么改我感情上过不去!" 胡乔木也较劲:"叫同志最稳妥,放哪儿都不出错。" 两个倔老头谁也说服不了谁,稿子就这么卡住了。 消息传到邓小平那儿,他看得比谁都明白。 称呼从来不是小事,苏联就是前车之鉴。 当年美国撺掇苏联人全盘否定斯大林,结果把斯大林批倒批臭,连带着苏共历史都站不住脚了,最后整个国家分崩离析。 现在西方又对中国玩这手,想从否定毛主席打开缺口。 邓小平把稿子仔细看了三遍。 他想起黄克诚平反后第一次来汇报工作,说起挨整的经历眼圈发红,可提到毛主席时还是恭恭敬敬。 又想起去年去美国访问,那些记者变着法儿套话,就想听中共领导人说毛主席的不是。 最后他拿起红笔,在胡乔木修改的称谓上画了个圈,批了七个字:"恢复原称谓,毛主席。" 1981年春天,《解放军报》登出这篇文章时,"毛主席"三个字格外醒目。 老百姓传着看都说:"还是这个称呼听着亲。" 国外那些等着看热闹的也消停了。 有香港报纸写得实在:"称同志是讲身份,叫主席是认地位。这声'毛主席'喊出来,就堵死了想搞乱中国的人的心眼。" 后来起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,邓小平在会上说得更直白:"毛主席的功绩是第一位的,错误是第二位的。要是把主席否定了,就等于说我们党奋斗这几十年都白干了。" 这话定了调子,也给那场称呼之争画了句号。 如今去革命历史博物馆,还能看见黄克诚那篇文章的影印件,标题下"毛主席"三个铅字,在玻璃柜里闪着光。 主要信源:(共产党员网——黄克诚:抓党风“不怕撕破脸皮”)