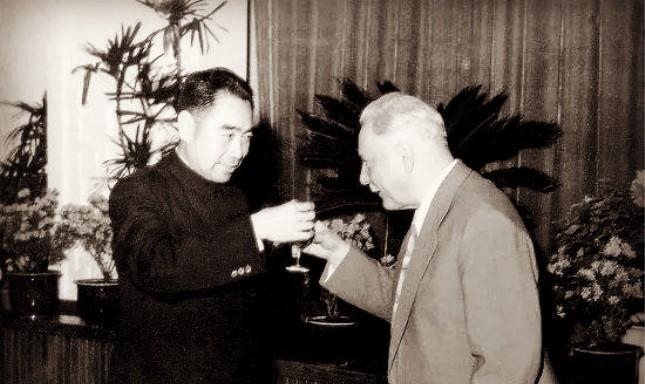

[微风]1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“ 你们这是什么意思?你们想干什么?怎么拿来这样的衣服?为什么不做新的? 你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?" 1976年1月8日,周恩来总理去世,为他整理遗容的,是与周家相熟多年的医生韩宗琦,可当卫士们递上准备好的寿衣时,韩宗琦却当场愣住了。 那是一件洗得发白的旧中山装,袖口和领口已经磨损,甚至能看到补过的痕迹,一股怒火瞬间冲上韩宗琦的心头,他对着卫士们就喊了起来:“你们这是什么意思?怎么拿来这样的衣服?跟了总理这么多年,你们对得起他吗?” 在他看来,用一件旧衣服为总理送行,简直是莫大的不敬,他甚至提出,要自己掏钱,立刻给总理做一套新寿衣。 面对他的怒气,一旁的工作人员才轻声解释,这并非疏忽,而是邓颖超同志的决定,也正是总理本人的遗愿,总理生前就交代过,身后事一切从简,穿自己平时穿的旧衣服就行。 原来,这件磨旧的中山装,曾陪他出席过无数会议,接待过许多外宾,韩宗琦心里的火渐渐熄灭了,取而代之的是一阵酸楚和更深的敬佩,他明白了,这件旧衣服不是怠慢,而是一个人对自己一生信念最彻底的贯彻。 一件寿衣的风波,也恰恰解释了另一个问题:为何当他的灵车驶过长安街时,数百万群众会自发地在寒风中肃立送行,人们送别的,不只是一位总理,更是一个将“人民公仆”这四个字刻进骨子里的自家人。 周恩来的节俭,从来不是当了总理后才养成的政治姿态,而是一辈子的习惯,他的侄女周秉德回忆,总理的睡衣上满是补丁,洗得薄了也舍不得扔。 他在西花厅住了26年,屋里的陈设几十年如一日,就是些旧木床、旧书桌,有人想给他换一副新窗帘,他知道后,又坚持让人把旧的换了回去,饮食上更是如此,他爱吃家乡的狮子头,却从不多占,总是和工作人员一起吃大锅饭。 这份朴素贯穿了他的一生,少年时去天津南开学校读书,他穿着布鞋,背着简单的行李;青年时赴日留学,他住在破旧小屋里勤工俭学;投身革命后,艰苦更是常态,从长征路上的破棉袄,到中南海里的旧睡衣,他的生活标准似乎从未随着地位的改变而改变。 进一步看,这种近乎苛刻的节俭,背后是一种极其简单的逻辑:国家的资源属于人民,一分一毫都不能浪费在个人享受上。 他省下自己的每一分,是为了替国家多省一分,身居高位,他想的不是如何利用权力为自己和家人谋利,而是如何带头过紧日子,把国家的每一分钱都用在建设的刀刃上。 也正是抱着这种心态,他才像一个永不停歇的陀螺,为国事耗尽了心血,他抱病工作是常态,办公室的灯经常亮到深夜,他身上那枚“为人民服务”的像章,从不是一句口号,而是他日常工作的真实写照。 直到生命的尽头,他依然在践行着“不拿群众一针一线”的承诺,甚至把自己也还给了人民,他留下三条遗愿:遗体捐献给医学解剖,不保留骨灰,撒入祖国的江河大地,不占用一寸土地,他真正做到了来时赤条条,去时也了无牵挂,只留下一身清白和一个时代的精神遗产。