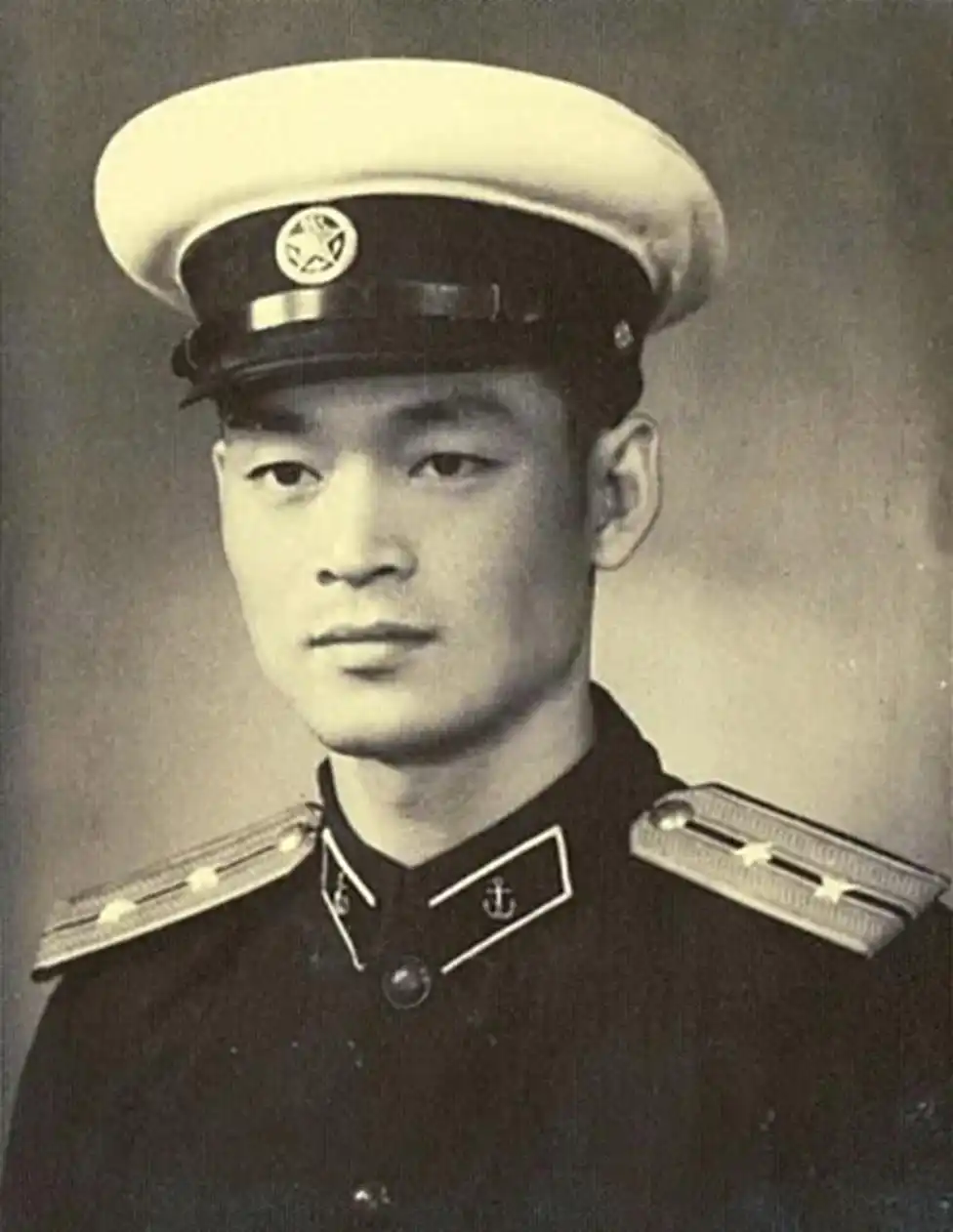

1953年,西康军区司令员刘忠,听说母亲尚在人世,就带妻子回家探亲,回家后,他见原配妻子也在,顿时大吃一惊:“你怎么也在?” 这个在战场上铁骨铮铮的将军,握着电报的手微微发抖,二十多年了,自从1929年参加红军离开家乡,他托人打听过无数次,却始终杳无音信。

如今全国解放了,他终于可以回去看看那个在记忆里日渐模糊的家。

刘忠带着妻子伍兰英踏上了回乡的火车,伍兰英是他在延安认识的革命伴侣,两人共同经历了抗战和解放战争的烽火岁月。

列车穿过重重山峦,刘忠望着窗外飞逝的景色,想起小时候跟着母亲上山挖野菜的日子。

那时候家里穷得揭不开锅,过年时好不容易买的一块肉还被地主抢去抵债,正是这些刻骨铭心的记忆,让他毅然走上了革命道路。

村口的老槐树还在,只是比记忆中更加苍老,刘忠远远就看见一个佝偻着背的老妇人,正蹲在路边捡拾野菜。

那件打满补丁的棉袄,那花白的头发,让他的心脏猛地揪紧,他快步上前,扑通一声跪在老人面前:"娘,儿子回来了!"

老人抬起头,浑浊的双眼渐渐聚焦,突然爆发出撕心裂肺的哭声:"我的儿啊!"母子俩抱头痛哭的场景,让围观的村民都红了眼眶。

走进破败的老宅,刘忠愣住了,屋里站着一个衣衫褴褛的妇人,正手足无措地搓着围裙,那是王四娣,他17岁时娶的发妻。

二十多年的时光在她脸上刻下深深的皱纹,常年劳作让她的双手粗糙得像树皮。"你怎么也在?"这句话脱口而出时,刘忠立刻后悔了,他看到王四娣眼中的光芒瞬间暗淡,像被泼了一盆冷水。

王四娣张了张嘴,却什么也没说出来,她的目光落在伍兰英身上,那个穿着整洁军装,气质优雅的女子。

那一刻,她什么都明白了,二十多年的等待,换来的不是丈夫的拥抱,而是一句生疏的疑问,她下意识往后退了半步,仿佛要躲进阴影里。

院子里传来急促的脚步声,刘忠的母亲林连秀小跑着进来:"儿媳妇,忠儿真的回来了吗?"

老人看到屋里的情景,突然停住脚步。空气凝固了几秒钟,还是伍兰英先打破沉默。

她解下自己的围巾,快步走到王四娣面前轻轻披在她肩上:"嫂子,这些年辛苦你了。"这句话让王四娣的眼泪终于决堤。

那天晚上,油灯下的一家人围坐在一起,刘忠这才知道,自从他参加红军后,白军就来抄家,父亲被活活气死,母亲和王四娣带着年幼的女儿躲进深山。

最困难的时候,她们靠吃野菜和乞讨为生,村里有人造谣说刘忠战死了,逼着王四娣改嫁。

她把丈夫的军装缝在衣服夹层里,死活不肯答应,后来实在活不下去,婆婆做主让她招了个上门女婿,这才勉强保住性命。

"你不知道,四娣这些年是怎么过来的。"林连秀抹着眼泪说,"白天给人帮工,晚上熬夜纳鞋底,就为了多挣几个铜板。我生病的时候,她跪着求郎中赊药..."

刘忠听着母亲的讲述,看着王四娣龟裂的手指和早白的鬓角,胸口像压了块大石头,他想说些什么,却发现任何语言都苍白无力。

伍兰英悄悄起身,从行李里拿出一包东西:"嫂子,这是我们在部队攒的一些布票和粮票,你收着。"

王四娣慌忙摆手:"这怎么行..." "拿着吧,"伍兰英把布票塞进她手里,"老刘的军功章,有你一大半。"

刘忠突然站起来,对着王四娣深深鞠了一躬:"四娣,我对不起你。"这个在战场上叱咤风云的将军,此刻声音哽咽得说不出话来。

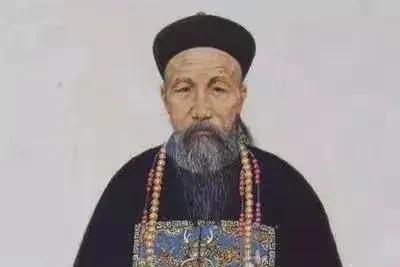

夜深了,王四娣执意要去隔壁柴房睡,刘忠站在院子里,望着满天星斗,二十多年的革命生涯,他爬雪山过草地,参加平型关战役,指挥淮海战役,从没退缩过。

此刻却感到前所未有的迷茫。伍兰英轻轻走到他身边:"明天我去和村里说说,给娘和嫂子申请些补助。"

刘忠点点头,突然想起什么:"对了,我们的女儿呢?"

屋里传来母亲压抑的哭声:"没养活,三岁那年发高烧,没钱抓药..."

探亲结束那天,王四娣执意要送他们到村口,看着刘忠和伍兰英远去的背影,她突然想起二十多年前那个清晨,年轻的丈夫穿着草鞋,背着包袱对她说:"等革命胜利了,我就回来。"

她等了二十四年,等到的是另一个女人挽着他的手臂,风吹起她花白的头发,王四娣转身往回走,家里还有婆婆要照顾,地里的活还没干完,日子总得过下去。

回到西康后,刘忠每月给家里寄十五块钱,这在当时是笔不小的数目,足够母亲和王四娣过上温饱生活。

1968年,王四娣因肺病去世,临终前还攥着刘忠的照片,而林连秀活到七十年代中期,终于等来了好日子。

刘忠后来在回忆录里写道:"革命让我们这一代人付出了太多。那些留在老家的亲人,她们也是真正的英雄。"

这个故事里没有谁对谁错,在那个风云激荡的年代,无数像刘忠这样的革命者舍小家为大家;也有无数像王四娣这样的女性,用柔弱的肩膀扛起了整个家的重量。