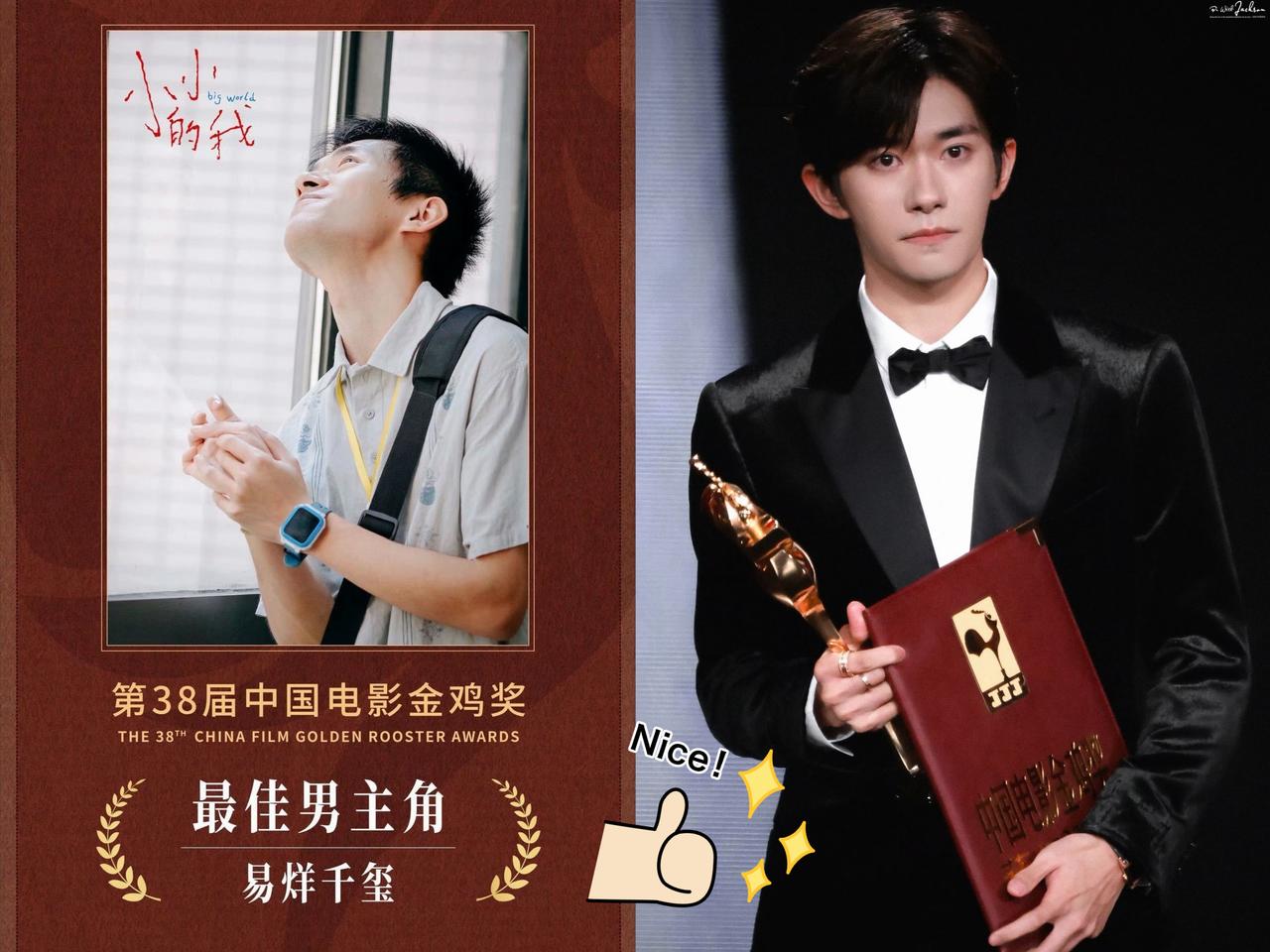

1999年,张艺谋捧红了农村女孩魏敏芝。拍完戏后,魏敏芝想进演艺圈,张艺谋却不同意:“你不仅长得不好看,身材还不好,进什么娱乐圈,不如考个好大学!” 2023 年张艺谋电影工作室,阳光落在泛黄的选角笔记上。 工作人员指着其中一行批注念道:“魏敏芝:韧劲儿大于天赋,宜引向学业”—— 这是 1998 年张艺谋选角时写下的。 彼时的张艺谋,已凭《红高粱》《菊豆》奠定国际导演地位,正筹备现实主义力作《一个都不能少》。 1998 年,河北张家口小山村,张艺谋带着选角团队蹲守多日。 此前他刚完成《有话好好说》的拍摄,从武侠、历史题材转向农村现实题材,寻求创作突破。 当 13 岁的魏敏芝拖着鼻涕站出来,眼神里的倔强让他眼前一亮:“这就是戏里的代课老师。” 那时的张艺谋,早已不是初出茅庐的摄影师,而是懂得 “选对人比教演技更重要” 的成熟导演。 他没让魏敏芝刻意表演,只让她还原农村孩子的真实状态,这种 “去表演化” 理念,源自他对现实主义题材的深刻理解。 1999 年《一个都不能少》上映,斩获威尼斯电影节金狮奖,张艺谋的国际声誉再攀高峰。 影片爆红后,记者围着魏敏芝追问 “是否想当演员”,张艺谋却单独留下她谈话。 彼时他刚经历《我的父亲母亲》的筹备,见过太多想靠一部戏走红的新人,深知娱乐圈的残酷:“你长得不好看,身材也一般,不如考大学。” 这番话并非随意劝诫 —— 张艺谋自己就是 “半路转型”,38 岁才执导第一部电影《红高粱》,明白 “扎实学识比短期热度重要”。 他的事业经历让他清楚,没有过硬实力或独特风格,很难在影视圈长久立足。 魏敏芝听进了张艺谋的话,回到学校发奋学习时,张艺谋正忙着拍摄《英雄》。 2002 年《英雄》上映,开创中国商业大片时代,张艺谋完成从艺术片到商业片的跨界,票房与争议并存。 而远在河北的魏敏芝,靠着煤油灯夜读,成绩从班级倒数赶到中游 —— 她记得张艺谋说的 “学真本事”,也知道这部戏让校长资助了她的学费。 那时的张艺谋,虽忙于大制作,仍偶尔过问魏敏芝的情况,叮嘱身边人 “多鼓励她读书,别让她分心拍戏”。 2004 年魏敏芝备战高考时,张艺谋正在拍摄《十面埋伏》,继续探索商业大片的叙事与美学。 魏敏芝填报志愿时,没选表演系,而是报考西安外国语学院西影影视传媒学院编导专业 —— 这是她对张艺谋 “学真本事” 建议的回应。 此时的张艺谋,已凭借多部作品成为中国电影的 “名片”,但他始终认为 “教育比名气更能改变人”,这与他早年在农村插队的经历有关。 他的事业成功从未让他忘记 “底层成长的不易”,所以才会对魏敏芝格外上心。 2006 年魏敏芝在大学苦练英语时,张艺谋正筹备《金陵十三钗》,挑战历史战争题材。 魏敏芝偶尔会从新闻里看到张艺谋的消息,每次都想起 1999 年的谈话,更加坚定 “学好编导” 的决心。 大学里她泡在图书馆看片、写剧本,这种 “踏实积累” 的态度,与张艺谋 “拍每部戏都提前做足功课” 的工作风格不谋而合。 有次学校邀请张艺谋讲座,魏敏芝上前打招呼,他笑着说:“选编导专业好,幕后比台前更稳。” 此时的张艺谋,已获过金鸡奖、百花奖最佳导演,手握多项国际大奖,却仍愿意花时间鼓励一个普通学生,源于他对影视行业 “薪火相传” 的重视。 他偶尔会从朋友口中得知魏敏芝的近况,得知她在尝试编导农村题材短片时,欣慰地说:“这孩子没走偏,懂得用作品说话。” 如今,魏敏芝已是高校影视编导教师,张艺谋则仍活跃在导演一线。 2024 年,魏敏芝编导的农村题材短片获奖,她在领奖台上说:“感谢张艺谋导演,他让我明白,影视行业不止有台前的热闹,更有幕后的扎实。” 此时的张艺谋,正在筹备新的现实主义电影,他的事业经历仍在续写,而他当年对一个农村女孩的劝诫,已长成一段跨越二十多年的温暖故事。 魏敏芝知道,自己的人生轨迹,因张艺谋的一次 “清醒选择” 而改变;而张艺谋的事业经历,也因这份对新人的负责,多了一份超越作品的人文温度。 信息来源:中国新闻网——谋女郎魏敏芝美国蜕变 当导演懂英文交外国男友