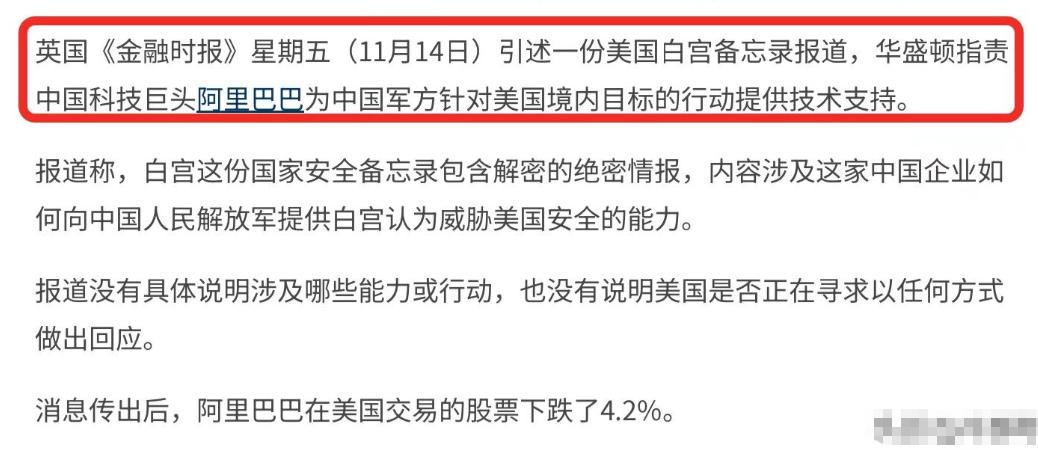

国内传来两个消息,国内还没啥反应,国外已经炸锅。 神舟二十号在外头执行任务时,被太空里的微小碎片撞出了裂纹,舷窗那地方哪怕只是道细缝,返回时要承受上千度高温,根本没法保障航天员安全。 没等外界反应过来,方案已经定了:弃用二十号,改乘早就备好的二十一号返航,前后也就 9 天时间,航天员顺顺当当落地,事儿就解决了。 换美国遇上这种情况,那效率简直没法看。去年波音的 “星际客机” 出问题,推进器故障加氦气泄漏,俩宇航员直接滞留在太空,足足待了 286 天,快十个月才被接回来。 最后波音的航天业务亏了几十亿美元,实在扛不住干脆卖了,这前后的反差,让国外航天圈的人看得直挠头。 这背后藏着咱们航天的 “发一备一” 规矩,不是临时抱佛脚凑出来的备用方案,是打从神舟十二号起就落实的常态化机制。 每次发射载人飞船,都有一艘备份飞船和一枚备份火箭在发射场待命,酒泉的发射场专门建了双侧总装平台,就是为了真出事能立刻顶上。 别以为换船是简单换个交通工具,得把二十一号的软件状态、航天员座椅尺寸、应急路径全调对,原本要四十多天的流程压到十几天,测试记录堆了一万多页,工作人员三班倒连轴转,这都得有硬实力撑着。 这边航天刚用效率秀完肌肉,那边阿里的千问计划刚有动静,美国就急着伸手下黑手了。 英国《金融时报》引着白宫的备忘录报道,说华盛顿指责阿里给中方军方提供技术支持,针对他们境内目标。 可这话没半点实锤,阿里直接回怼说纯属瞎编,连报道的媒体自己都承认没法核实匿名消息的真假。 国外这就更炸了,航天圈的人盯着 9 天和 286 天的差距算不过来账,科技圈的人都看明白美国是急了。 要知道爱彼迎的 CEO 都直言,他们大量依赖阿里的 Qwen 模型,比 OpenAI 的还好用还便宜,千问 APP 一出来,就是冲着 ChatGPT 正面竞争去的。 美国这是看着中国 AI 要追上了,又拿 “安全” 当借口耍歪招,这套路跟以前对付其他中国科技企业的法子一模一样。 国内这边看这俩事都习以为常了。神舟系列向来稳妥,空间站这几年光规避太空碎片就搞了十几次,每次都应对得妥妥的,出问题有预案本就是意料之中;阿里搞 AI 研发也是企业该干的事,花力气突破技术瓶颈再正常不过。 可国外不一样,他们没见过这种 “稳扎稳打还效率拉满” 的路数。美国自己航天项目要么依赖不同承包商协调不畅,要么技术故障频发收不了场,碰上中国这种 “发射一发备一发” 的硬底气,彻底懵了。 再说太空碎片这事儿,地球轨道上比葡萄大的碎片就有三万多个,小的更是多到数不清,撞上来的力道堪比大卡车撞墙。 咱们为了抓这些碎片,给机械臂装了高精度视觉系统,能隔着老远精准夹住小螺丝,花几亿研发这套系统看着贵,可要是真漏了一次,空间站失压的损失可不是几亿能补的。 一次轨道规避要花两千多万推进剂钱,看着心疼,可比起维修成本和航天员安全,这笔账太好算。 美国那边倒好,航天业务搞得亏空连连,转头对中国科技企业的打压倒是越来越急。明明是自己的闭源路线走得窄,成本压不下来,见中国开源模型受欢迎,不琢磨怎么提升自己,反倒先扣帽子。 这种操作别说国内不买账,国外不少媒体都看得明白,这就是典型的技术焦虑,怕中国在 AI 领域再抢了他们的风头。 这俩消息凑一块儿,国外能不炸锅吗?一边是中国用 9 天时间证明了航天实力的顶尖,把行业标准拉高了一大截;一边是美国对着中国科技企业急吼吼地耍手段,暴露了自己的底气不足。 两相对比,谁在踏踏实实搞发展,谁在急着维护霸权,一目了然。 其实国内的淡定,全是靠实力堆出来的。航天的每一步预案,科技企业的每一次研发突破,都不是凭空来的,是一点点积累出来的底气。 可国外没这份从容,要么靠垄断吃老本,要么靠打压对手续命,突然冒出个中国这样 “软硬不吃还越走越快” 的,自然会觉得颠覆认知。 现在国外还在热议这俩事,航天圈在研究咱们的 “发一备一” 到底藏了多少干货,科技圈在猜美国接下来还会耍什么招。 但国内该干啥还干啥,神舟的后续任务在推进,阿里的研发也没停。这种 “任尔东西南北风” 的稳劲,可能就是国外最看不懂,也最焦虑的地方。 毕竟实力这东西藏不住,中国科技一步步往前走,以后让国外 “炸锅” 的消息,说不定还多着呢。 参考资料:光明网《神舟二十一号载人飞船返回舱成功着陆》 京报网《