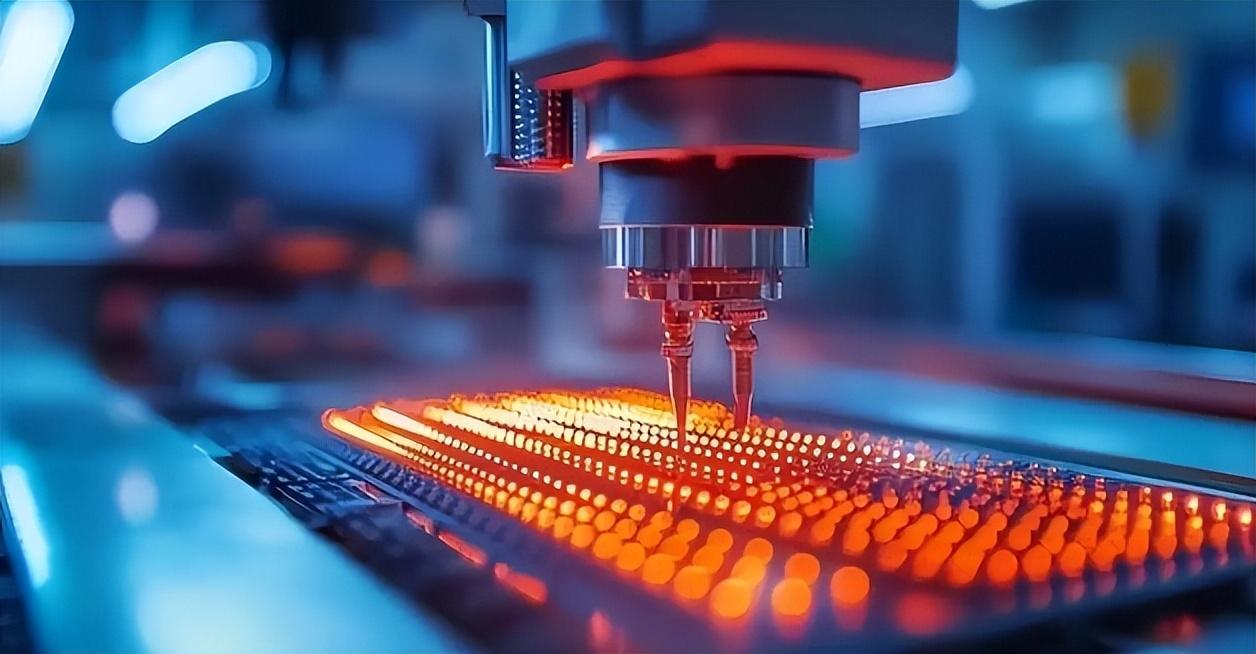

在中国宣布突破7nm芯片技术后,作为全球芯片代工巨头的台积电的顶尖工程师杨光磊感慨:“如果大陆没有梁孟松,估计还要停在28nm”。很显然在杨光磊看来,梁孟松带来的“化学反应”实在太厉害了,几乎可以吊打全球最顶尖的芯片工程师,只是碍于中国芯片技术受到欧美国家的制裁,否则很有可能突破到3nm。 在梁孟松没来中芯国际之前,咱们的芯片技术确实挺憋屈的。28纳米这个节点,卡了好久都没迈过去,良率一直上不去,没法大规模商业化生产,相当于卡在了一个关键的坎上,往前一步都难。那时候大家都着急,可芯片研发不是一朝一夕的事,里面的门道太多,不光是靠堆人堆钱,还得有一套成熟的研发和量产体系,而咱们恰恰缺的就是这个。 梁孟松一来,情况就不一样了。 他可不是来搞什么单点技术突破的,而是把自己在台积电、三星多年摸爬滚打出来的一套成熟体系,几乎原封不动地搬到了中芯国际。 要知道,他以前在台积电的时候,搞定了130纳米铜互联技术,帮公司拿下了高通、英伟达这些大客户;后来去三星,又领着团队抢在台积电前面半年搞出了14纳米FinFET工艺,还把苹果的订单都抢了过来,手里握着450多项专利,肚子里全是真本事。 这套体系一落地,中芯国际的变化立马就显现出来了。之前28纳米的良率问题,梁孟松来了不到一年,就硬生生拉到了85%以上,直接打通了商业化的路。 更厉害的是,他还拍板跳过了22纳米这个节点,集中资源攻14纳米,只用了大概300天就成功了,还把重心放在高性能计算和低功耗芯片上,巧妙地绕开了和台积电、三星这些巨头的正面硬刚,走了一条更务实的路。 可就在咱们势头正猛的时候,麻烦来了。2019年,欧美国家开始制裁,荷兰ASML的EUV光刻机被禁止卖给咱们,这玩意儿可是搞7纳米以下先进工艺的关键设备,没有它,就相当于通往更先进技术的大门被硬生生锁死了。 换别人可能就慌了,但梁孟松没放弃,他领着团队想出了个“蚂蚁啃大象”的办法:用手里现有的DUV光刻机,通过反复曝光的方式来弥补设备的差距。 一块晶圆要经历90多次曝光,靠极致复杂的工艺流程,硬是堆出了7纳米级别的芯片,华为的麒麟9000S就是这么来的,性能比14纳米提升了20%,功耗还降了57%,这成绩真的太亮眼了。 不过这种办法也有代价,咱们的等效7纳米芯片,成本比台积电高34%,生产效率却只有人家的六成,走得特别不容易。 但就算这样,梁孟松还在带着团队往前冲,现在已经在用DUV冲击5纳米了,良率已经摸到了60%-70%,跟三星3纳米早期的水平差不多。很多人都忍不住想,如果没有制裁,能拿到EUV光刻机,以他的本事,咱们突破到3纳米真的不是空想。 其实梁孟松带来的不只是技术上的突破,更重要的是一种信心和方法论。 他让大家看到,就算被围堵,只要找对路子、找对人,追赶顶尖水平也不是没可能。他最厉害的地方,不是发明了某项孤立的技术,而是能把一团乱麻似的复杂问题,拆解成一步步能落地的活儿,这既有技术含量,更有战略眼光。 但咱们也得清醒,他的成功有点像“单点突破”,咱们的芯片产业生态还有不少短板。上游的EDA设计工具、核心的光刻胶这些关键材料和设备,还得依赖进口,产业根基还不够稳。 一个成熟的产业,不能总指望一个“超级英雄”,得靠完整的生态体系支撑。不过不管怎么说,梁孟松已经点燃了火种,他把一套能打硬仗的研发和量产体系留了下来,培养了一批人才,为整个中国芯片产业赢得了最宝贵的时间和信心。 杨光磊那句话说得没错,没有梁孟松,咱们可能还在28纳米原地打转。而有了他,咱们不仅跨过去了,还在制裁的高压下闯出了一条路。他的“化学反应”,本质上是把顶尖的行业经验和实战方法论,落地到了咱们的产业土壤里。 现在,火种已经燃起,接下来就看整个产业怎么把他一个人的智慧,变成全行业的集体能力,补全生态短板。相信只要沿着这条路走下去,就算没有EUV,咱们也能在现有条件下不断突破,而一旦制裁解除,咱们的芯片技术肯定能迎来更大的飞跃。 信息来源:百度——梁孟松