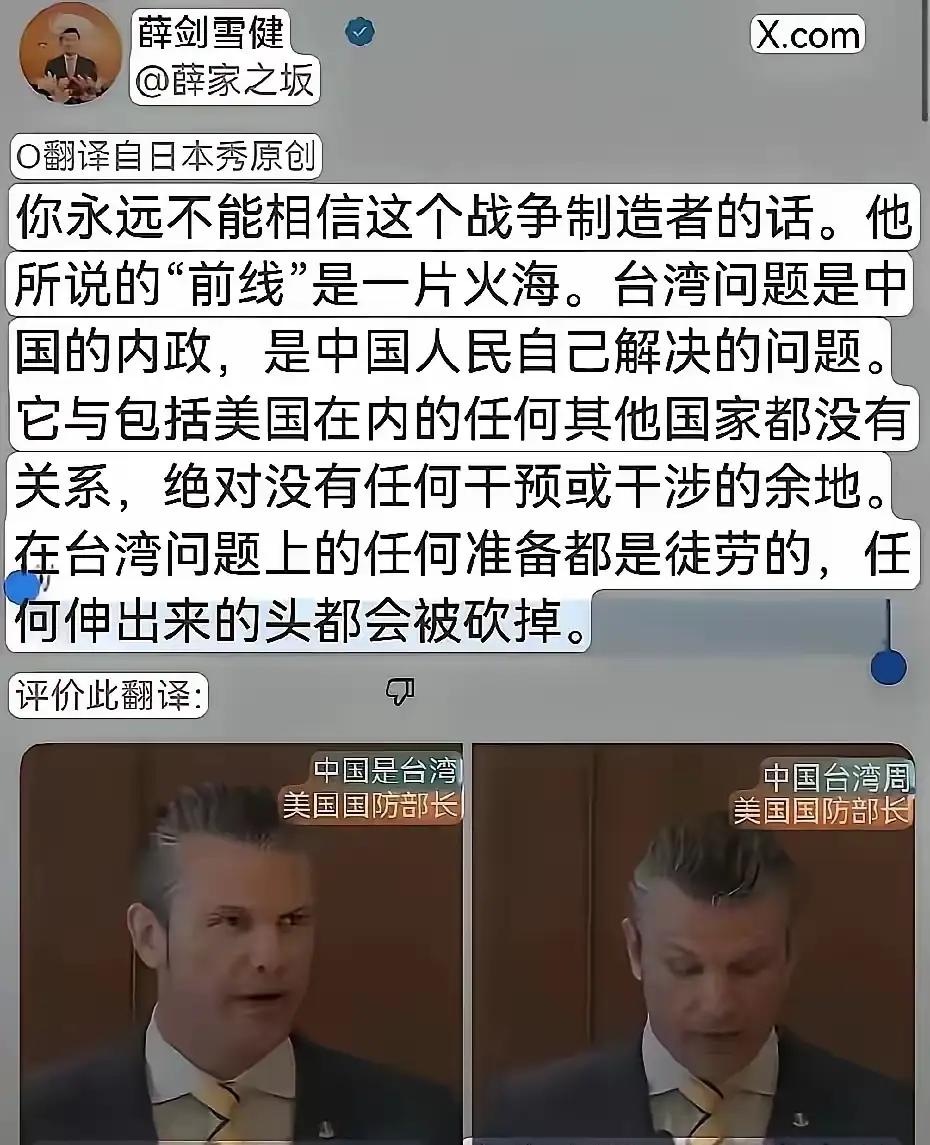

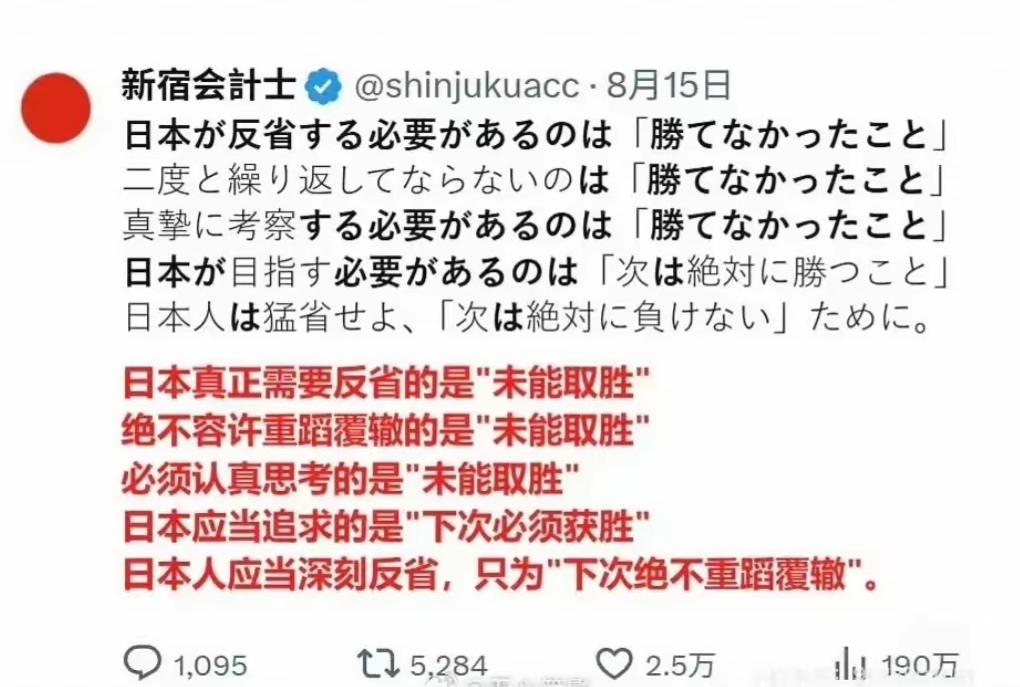

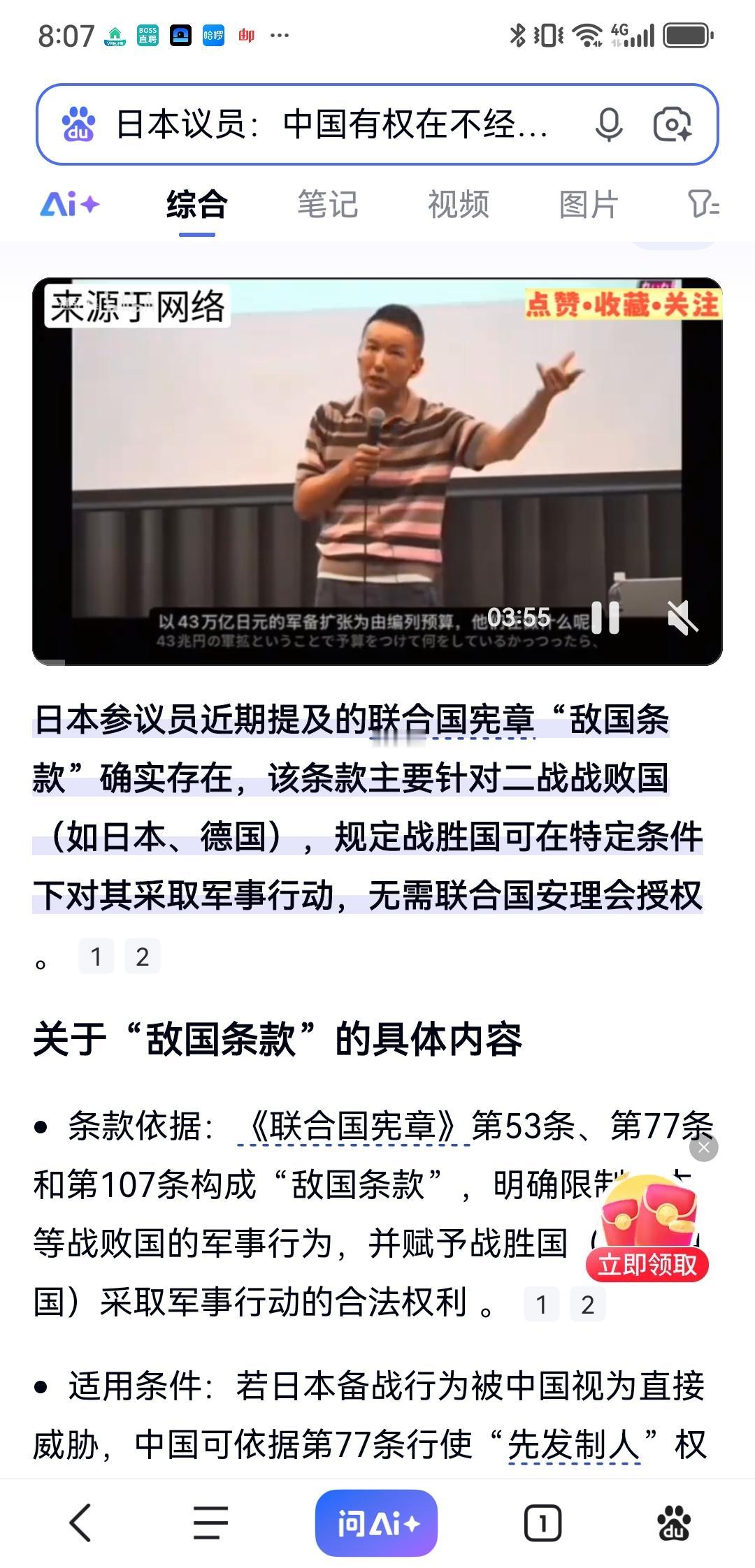

日本外务省突然向中国驻大阪机构发难,要求撤回两条社交媒体发言并公开道歉。这事儿本质是双方对表态边界(demarcation threshold)的认知冲撞——日方咬定越界,中方强调这是基于事实的澄清。有意思的是,美英驻外账号常年把社交平台当第二战场,用事实链(evidence chain)硬刚争议早成常规操作,鲜见逼人删帖谢罪的。 您是否想过,为啥日方这次反应像被踩了尾巴? 咱们得掰扯清楚社交平台外交的潜规则。2023年澳洲某议员污蔑中国“数字渗透”,我驻悉尼小编直接甩出当地法院判决书截图——好家伙,三天就让对方删推改口。这种操作在国际传播圈叫“精准反制(surgical counterpunch)”,核心在于用对方司法体系内的证据打脸。但大阪这次争议点在于,中方人员用了直给的本土化表达,比如那句“某些人别揣着明白装糊涂”,这调性确实和传统外交文书差异显著(clinical divergence,临床偏离度)。 这里有个反常识的点:外交账号的“人设”比内容更重要。美国驻港总领馆推特常年玩梗,把政策解读揉进漫威表情包;英国驻华账号甚至搞过“莎士比亚vs李白”的押韵battle。人家早摸透了,社交媒体的传播预后(prognostic significance)取决于情绪共鸣,不是公文堆砌。深圳2024年涉外舆情案例更典型:某日资企业被曝排污数据造假,宝安区的社区团长直接在群里用方言段子拆穿公关话术,三天阅读量破百万。这波操作相当于用民间智慧完成了议程设置(agenda-setting)。 再看日方这次交涉的合规性(regulatory compliance)就露怯了。国际法协会2022年报告明确指出,驻外机构社交媒体发言受《维也纳公约》第27条保护——只要不捏造事实或煽动暴力,东道国无权要求删帖。日方搬出“表达越界”这说法,相当于给言论划了条虚线边界(dashed-line boundary),反倒暴露自身对数字外交的不适应。好比老广常说的“鸡同鸭讲”,本质是两套传播逻辑的断层。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。