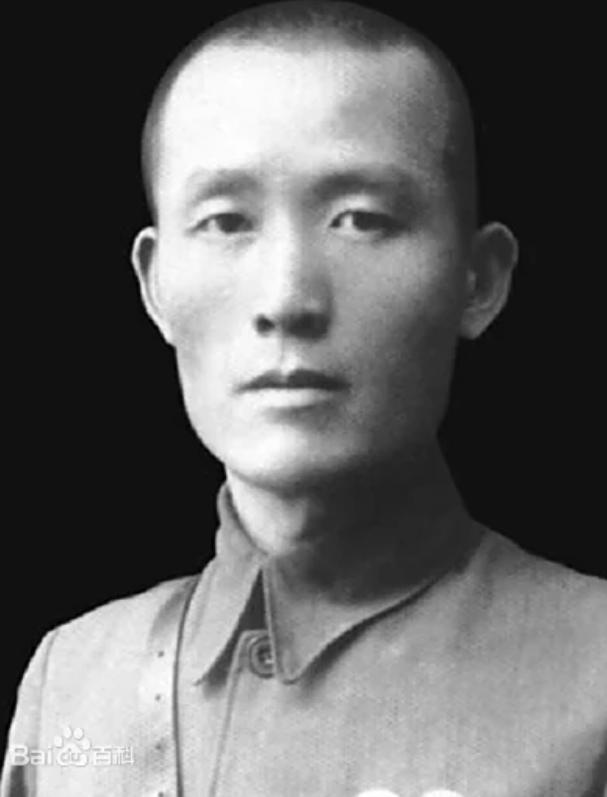

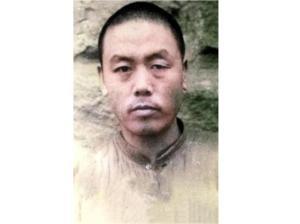

秋瑾就义后,负责审斩的山阴县令李钟岳悔愧难当,整天闷闷不乐,几次自杀未遂,最后乘家人不备,在寓中悬梁自缢,年仅53岁。 一个杀人的人,为何会因为杀了人而自杀? 这个问题的答案,藏在1907年那个溽热的夏天,藏在一个女英雄和一位旧官僚之间,仅有两天的生死交集中。 故事的开端,是一场失败的起义。 1907年7月6日,光复会成员徐锡麟在安庆刺杀安徽巡抚恩铭,事败被捕。酷刑之下,有人招供,牵扯出了一位女性的名字——秋瑾。 浙江巡抚张曾扬闻讯,如获至宝。他早就想拔掉绍兴大通学堂这颗“革命钉子”,现在终于等来了借口。 7月13日,清军包围大通学堂。 当时,秋瑾完全有机会逃走。但她看着满屋子年轻的学生,平静地做出了一个决定:遣散所有人,自己留下。 她对最后的几个同志说:“革命要流血才能成功,就从我秋瑾开始吧。” 她被捕了,押进了山阴县衙。负责审理此案的,正是县令李钟岳。 李钟岳,一个典型的旧式文人。科举出身,信奉儒家的温良恭俭,平日里勤政爱民,口碑不算差。他的人生理想,不过是做个安稳的太平官。 但他没想到,一件足以压垮他灵魂的案子,就这么砸在了他的头上。 提审之前,他接到了巡抚张曾扬的密令,电报上只有几个字,却冰冷得像刀子:“毋须审讯,立即处斩。” 李钟岳拿着电报,手都有些发抖。 “毋须审讯”,这是什么王法?他虽然只是个七品县令,但也读了半辈子圣贤书,知道“人命关天”。更何况,案卷里的证据根本不足以定一个女人的死罪。 他顶着巨大的压力,决定:必须升堂审讯。 公堂之上,李钟岳看到了秋瑾。她穿着一身素色长衫,虽然戴着镣铐,但眼神清亮,毫无惧色。 李钟岳按照程序发问,秋瑾一言不发。 李钟岳命人拿来笔墨,说:“你若不愿说,便写下来吧。” 秋瑾沉吟片刻,挥笔在纸上写下七个大字:“秋风秋雨愁煞人。” 写罢,掷笔于地。再无一言。 李钟岳看着这七个字,内心受到了巨大的震撼。他看到的不是一个女犯人,而是一个忧国忧民、心怀天下的女中豪杰。 他当即认定:此女子绝非乱党,此案必有冤情。 他连夜找到顶头上司、绍兴知府贵福,恳求将此案上报,由浙江按察使司复审。 贵福是巡抚张曾扬的亲信,他冷笑着从袖中抽出另一封电报,拍在桌上:“李大人,你看清楚,这是抚台大人的意思。你要是办不了,就摘掉你的乌纱帽,让你身家性命一起陪葬!” 李钟岳的抗争,失败了。 他知道,秋瑾必死无疑。而自己,将是那个亲手行刑的刽子手。 回到牢房,他最后一次去看秋瑾。看着眼前这个即将赴死的奇女子,他这个主审官,竟不知该说什么。 最终,他只问了一句:“你家中还有何事?有何遗言?” 秋瑾平静地提出了三件事:一、准许写信与家人诀别;二、不要枭首;三、不要剥去衣物。 李钟岳听着,眼眶发红。他含泪答应,并向秋瑾深深一揖。这一揖,无关官阶,只为一个读书人对一个英雄最后的敬意。 他无法改变她的命运,但决心要维护她最后的尊严。 他拒绝了上司使用“站笼”这种极具侮辱性的刑具的命令,也坚决不同意行刑时剥去犯人的衣物。 这是他作为一名清朝官员,所能做出的最后、也是最大程度的抗命。 1907年7月15日,凌晨四点。 绍兴,轩亭口。 李钟岳一身官服,面色惨白地站在刑场上。当秋瑾被押到时,他默默地转过身,不忍再看。 刀光落下,一个伟大的灵魂陨落了。 处死秋瑾后,李钟岳仿佛被抽走了魂魄。他无法原谅自己,一个本该“亲民如子”的父母官,却亲手杀害了这样一位为民请命的侠女。 几天后,他毅然辞官,离开了这个让他良心备受煎熬的地方。 回到杭州的寓所,他把自己彻底封闭起来。家人发现,他整日枯坐,不言不语,常常以泪洗面。嘴里反复念叨着一句话:“我虽不杀伯仁,伯仁由我而死。” 他几次试图自杀,都被家人及时发现并救下。他的精神,已经彻底被那段经历摧毁了。 辞官后不到一百天,他终究还是找到了机会。 趁家人不备,他关上房门,用一根白绫,结束了自己53岁的生命。 他用自己的死,为秋瑾的死,写下了一个沉重无比的注脚。 李钟岳的悲剧在于,他的良知,生在了那个不允许有良知的时代。他想做一个好人,但体制却逼着他做一个恶人。 他反抗过,挣扎过,但最终还是屈服了。而恰恰是这一次的屈服,让他背负上了一生都无法卸下的道德枷枷锁。