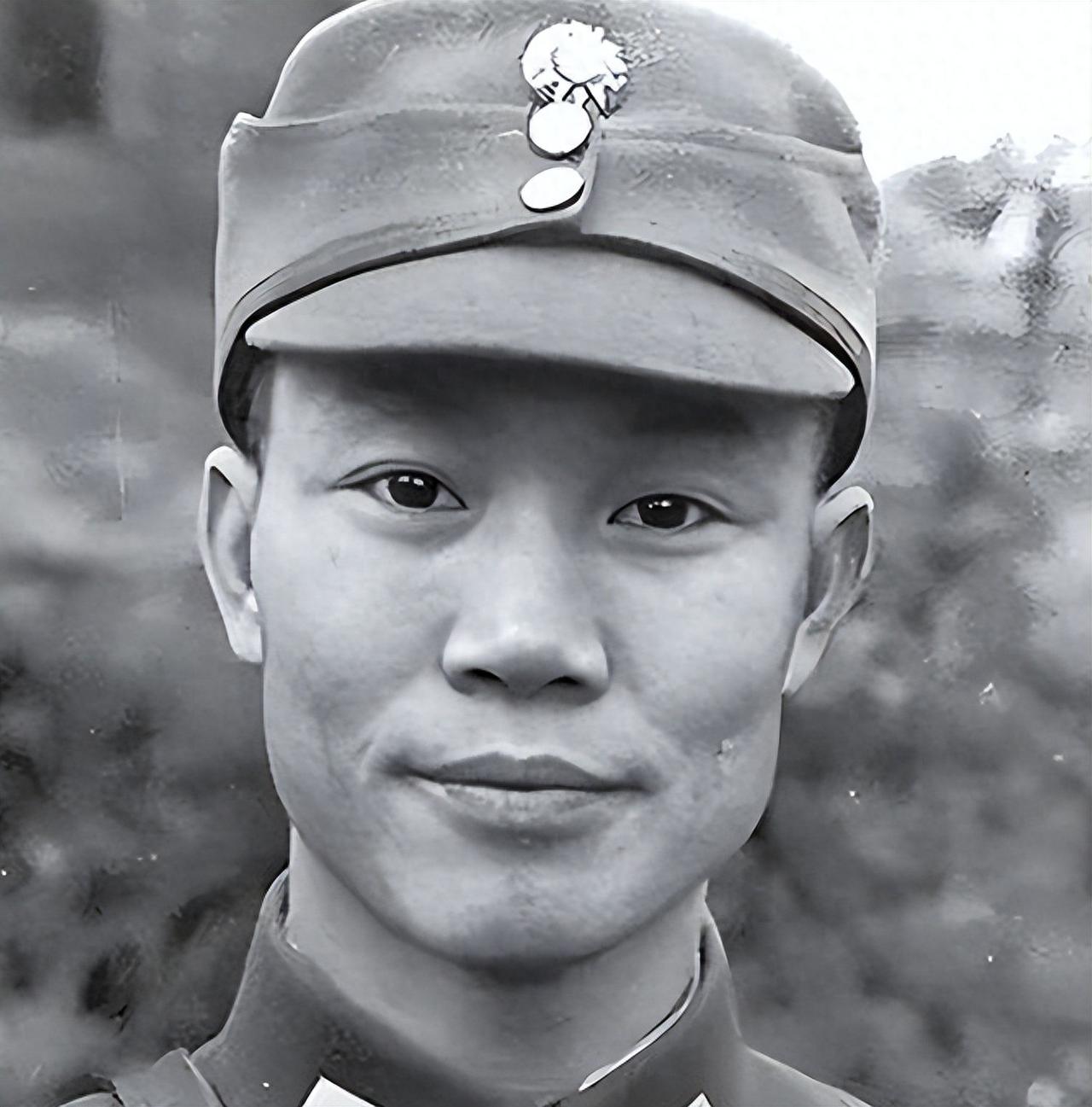

1957年,解放军副师长驾驶小船跑到台湾,毛主席大怒,立即叫来罗瑞卿处理这件事,罗瑞卿想了想,决定让蒋介石帮他杀了这个叛徒! 那时候台海局势本就紧绷,空气里都飘着火药味,张清荣身为福州军区的高炮副师长,手里攥着前线的部署情况,这些都是能直接影响战场安危的机密。 他偷偷摸摸找了艘渔船,趁着夜色往金门方向划,等部队发现人不见了,船早就没影了。 消息传到北京,毛主席正在开军事会议,听完汇报猛地一拍桌子,脸色沉得吓人。 新中国刚站稳脚跟,军队里的骨干居然叛逃,这不光是丢面子,万一机密泄露,前线多少战士的性命都得受影响,更别提对全军士气的打击了。 主席当即叫来了公安部部长罗瑞卿,撂下话必须严肃处理,绝不能让叛徒有好下场。 罗瑞卿急得在办公室转了好几圈,这事确实棘手。 派兵跨海去追根本不现实,人家已经到了台湾的地盘;公开喊话谴责吧,台湾那边正缺这种“反共素材”,说不定还会把张清荣包装成英雄炒作,反而落了下乘。 他盯着桌上一堆国民党谍报人员的供词发呆,突然灵光一闪,摸准了蒋介石的命门。 张清荣到台湾后,一开始确实风光了阵子,蒋介石的人把他当宝贝,给他改名叫张春生,还授了上校军衔,拉着他到处演讲,把他吹成“弃暗投明的义士”。 张清荣飘得找不着北,以为抱上了金大腿,每天对着话筒吹嘘自己的“选择”,压根没察觉危险正在靠近。 罗瑞卿这边早有动作,他特意给被俘的国民党谍报员放了个口子,让对方带话回台湾,说张清荣是大陆故意派过去的卧底,叛逃就是为了混进台湾军方,摸清高炮阵地的底细。 这话传到蒋介石耳朵里,可真是戳中了他的心病,那几年台湾正处在白色恐怖的阴影里,蒋介石天天疑神疑鬼,总觉得身边藏着大陆的探子,哪怕是主动投诚的人,在他眼里也跟定时炸弹似的。 张清荣还在那儿没心没肺地嘚瑟,甚至写文章扯什么“国共合作”,聊起共产主义的想法。 这些话在台湾当局看来,简直就是“通共”的铁证,本来就有“卧底”的风声,现在他自己说的话更是坐实了嫌疑。 1958年10月,台湾宪兵突然闯进他的住处,一把将他按在地上。 审讯室里他怎么喊冤都没用,蒋介石亲自批了字,就算没查到确凿证据,这个“隐患”也不能留。 当年12月,张清荣就被拉到刑场枪毙了。 其实蒋介石杀张清荣,根本不是帮大陆办事,纯粹是为了自己的统治。 他太清楚叛徒的本性了,今天能背叛大陆,明天就能背叛台湾,留着这种人就是养虎为患。 而且他也需要用张清荣的死来震慑内部,彰显自己“反谍”的决心。 罗瑞卿就是看透了这一点,才想出这么个借力打力的法子,既除了叛徒,又没给台湾留下任何炒作的把柄。 那会儿像张清荣这样的叛逃者不算个例,但没几个有好下场,有个和他差不多时间逃过去的军官,没风光半年就因为争权夺利被安了“通共”的罪名,关了一辈子监狱。 还有人被榨干情报价值后,直接被扔到街头讨饭,连温饱都成问题。 这些人以为背叛祖国能换来荣华富贵,却忘了“叛徒”两个字走到哪儿都是耻辱的印记。 毛主席当年的震怒,不只是气张清荣的背叛,更担心的是军队的信仰防线,新中国的军队是靠忠诚凝聚起来的,要是有人为了私欲当叛徒,很容易动摇军心。 而罗瑞卿的处理方式,不光是解决了一个叛徒,更给全军上了生动一课:背叛者就算逃到天涯海角,也逃不过应有的惩罚。 现在回头看这事儿,罗瑞卿的高明之处,在于他没陷入非黑即白的对抗思维,而是抓住了对手的心理软肋。 蒋介石的多疑成了破局的关键,而张清荣的悲剧说到底是自己选的路。 这桩几十年前的往事,至今还在提醒人们,对国家和民族的忠诚,从来都是最踏实的依靠,而背叛这条路,从一开始就是死路一条。 参考资料:百度百科——张清荣