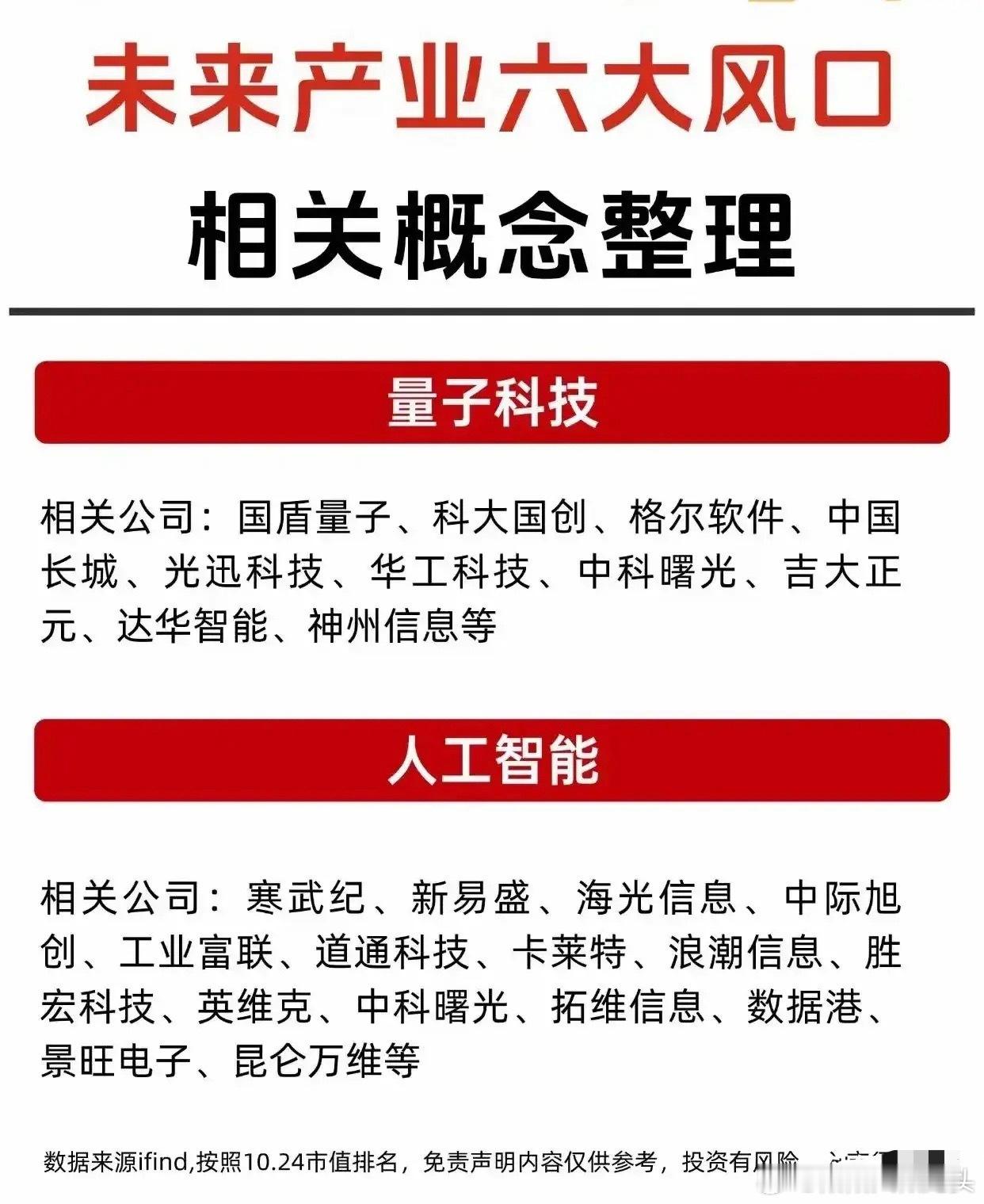

美国人工智能泡沫在周二迎来第一次公开的冲击,而根据《华尔街日报》的说法“许多投机性最强的资产的抛售潮从上个月就开始了”,言外之意是,目前仍在人工智能上刀口舔血的人是散户。 这场景像极了历次股市泡沫的复刻,机构永远是手握主动权的督战队,散户却总怀着“自己是最聪明玩家”的执念,争当刀口舔血的敢死队。 毕竟美国股市连涨多年,不少散户都飘了,觉得自己能在泡沫破裂前精准跳车,就像去乌克兰拿高工资的8000多名南美雇佣兵,没人会提前认定自己是失败者,这种盲目自信恰恰是散户的通病。 就拿近期的市场动向来说,“大空头”迈克尔・伯里旗下基金把80%的仓位都用来做空英伟达和Palantir,这两只可是AI热潮中的明星股,看跌期权名义价值超10亿美元。 消息一出,Palantir股价两日内跌超10%,英伟达也在周二收跌近4%,成交高达370多亿美元,而同期纳指暴跌超2%,AI概念股集体重挫。 但即便如此,仍有不少散户在加仓,他们盯着Palantir三季度63%的营收增长和上调的业绩指引,却选择性忽略其4500多亿美元市值背后,全年营收仅44亿美元的基本面,这种脱离实际的炒作正是泡沫的典型特征。 反观机构,高盛、摩根士丹利早就预警美股可能出现10%-20%的回调,城堡基金CEO也直言“现在已深陷牛市的不理性阶段”,双方的行为反差再明显不过。 但特斯拉的情况却不一样,虽然它在周二也跌了超5%,跌幅远超部分同行,但这更像是市场恐慌情绪下的错杀,而非自身基本面出了问题。 马斯克的底气在于,他的AI布局从来不是空中楼阁,而是牢牢扎根在实业土壤里。 2024年特斯拉全球交付了近179万辆电动车,中国市场销量超65万台,上海超级工厂全年交付91.6万辆,占全球总量的一半以上,30多秒就能下线一辆车的自动化生产线,靠的就是自主研发的AI生产运营系统。 这种实打实的制造业底盘,是Meta这类纯AI投入型公司比不了的——Meta仅2025年的资本支出就上调到700-720亿美元,全砸在AI基础设施上,却没形成能直接变现的实体产品,股价一天就蒸发1.53万亿元人民币,这种风险对特斯拉来说几乎不存在。 马斯克真正的优势,是把人工智能和工业产品深度绑定,让技术有了落地的载体。 特斯拉的FSD完全自动驾驶系统,截至2024年9月累计行驶里程超32亿公里,V13.2版本已经实现“点对点”自动驾驶,用户体验直逼老司机,而这套系统的视觉感知方案和神经网络技术,又复用在了人形机器人上。 在2024年中国国际数字经济博览会上,特斯拉展出的第二代人形机器人,能完成路径规划、物体识别等复杂任务,未来可应用于教育、家政等多个场景,这种“汽车+机器人”的双轮驱动,让AI技术不再是停留在实验室里的概念。 更关键的是,特斯拉2024年投入约100亿美元推进人工智能,训练计算能力提升75%以上,却不用像云服务商那样疯狂烧钱建数据中心,因为汽车生产、自动驾驶积累的海量数据,本身就是AI训练的宝贵资源,这种自给自足的模式远比依赖外部需求的AI公司稳健。 再看所谓的“华丽七雄”,英伟达虽然市值突破5万亿美元,2023-2024年营收增长率高达125%,但它的繁荣高度依赖云计算巨头的资本支出,亚马逊、微软这些大客户未来几年的AI相关投入计划,直接决定了英伟达的订单量。 一旦AI泡沫破裂,企业缩减算力采购,英伟达的高增长很难持续。 而特斯拉的AI业务是加法而非减法,FSD订阅用户未来要冲击1000万目标,人形机器人也在稳步推进,这些业务能反过来赋能汽车销售,形成良性循环。 2024年特斯拉储能产品装机量达31.4吉瓦时,在河北等新能源丰富地区的布局,又让AI在能源管理领域有了新的落地场景,这种多点开花的实业布局,让特斯拉在泡沫破裂时拥有更强的抗风险能力。 回顾2000年互联网泡沫,当年那些只靠网站和流量炒作的公司纷纷破产,而有实体业务支撑的科技公司却活了下来并逆势增长。 如今的AI泡沫和当年何其相似,纯概念炒作的公司终会被市场抛弃,而像特斯拉这样把AI融入制造业、机器人、储能等实体领域的企业,反而会成为资金的避风港。 随着AI泡沫逐渐破裂,那些从概念股中撤出的资金,必然会寻找估值合理、有基本面支撑的标的,特斯拉无疑是最佳选择之一。 马斯克的财富此前曾因特斯拉股价波动有过起伏,但这次AI泡沫的破裂,反而会让市场重新认识到实业+AI模式的价值,届时特斯拉的股价大概率会迎来修复性上涨,马斯克的财富自然也可能再次暴涨。 毕竟在AI从狂热回归理性的过程中,能把技术转化为实实在在产品的公司,才是真正的火种,而马斯克显然已经握住了这把钥匙。