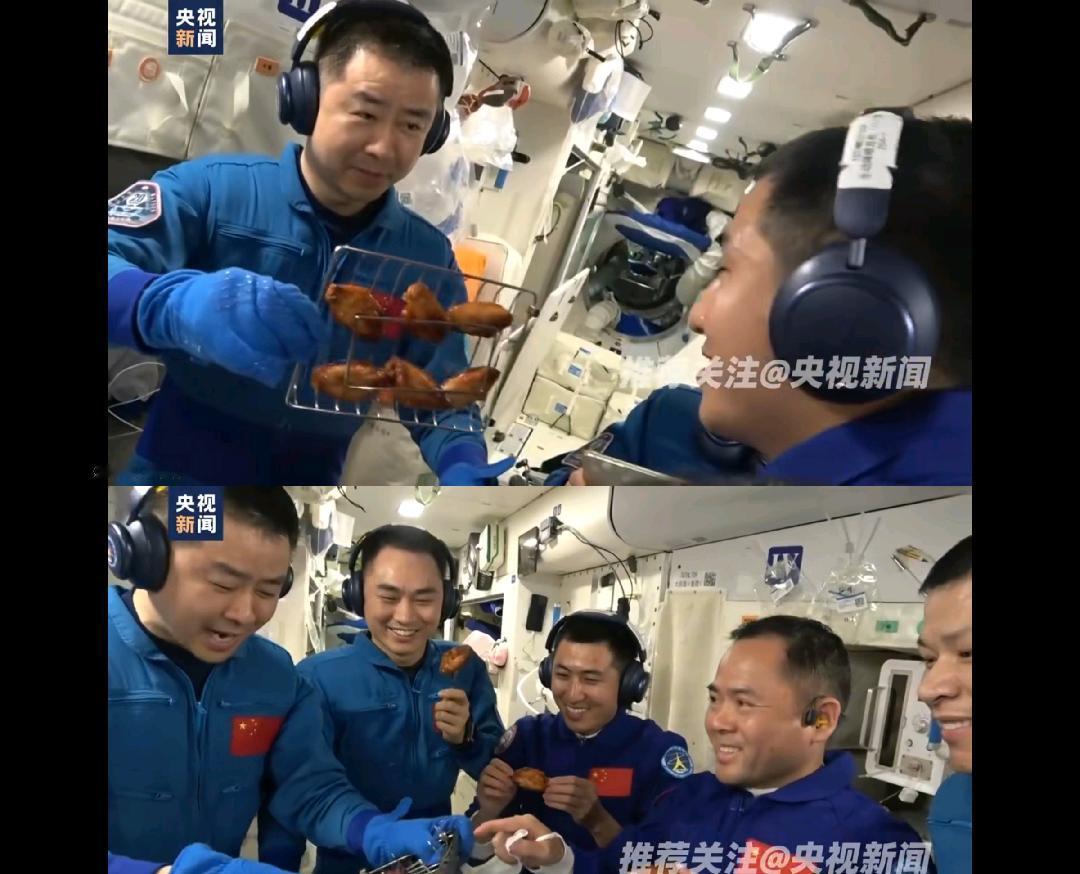

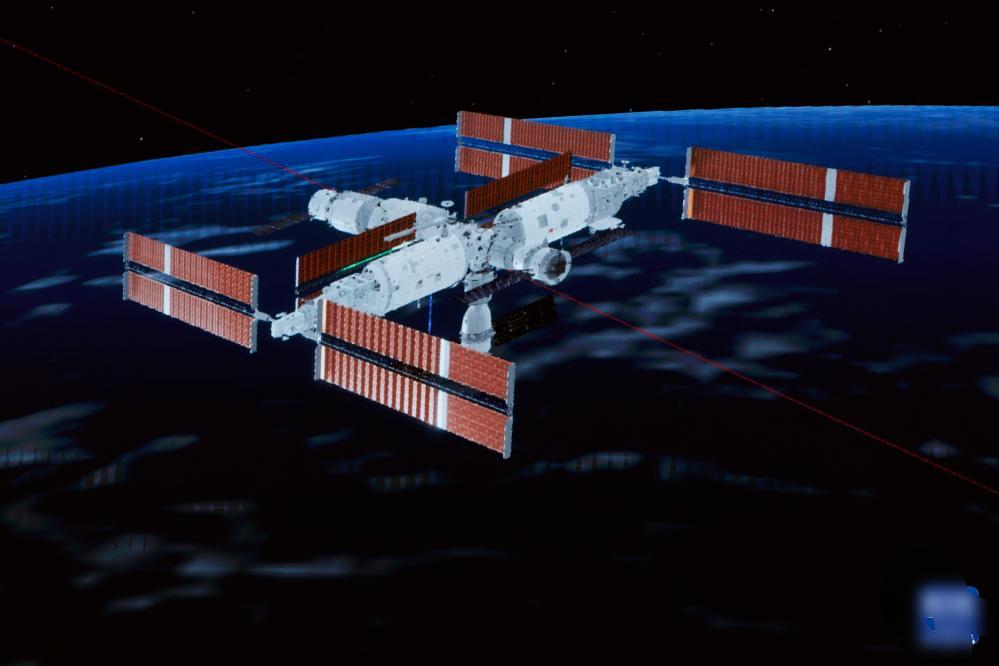

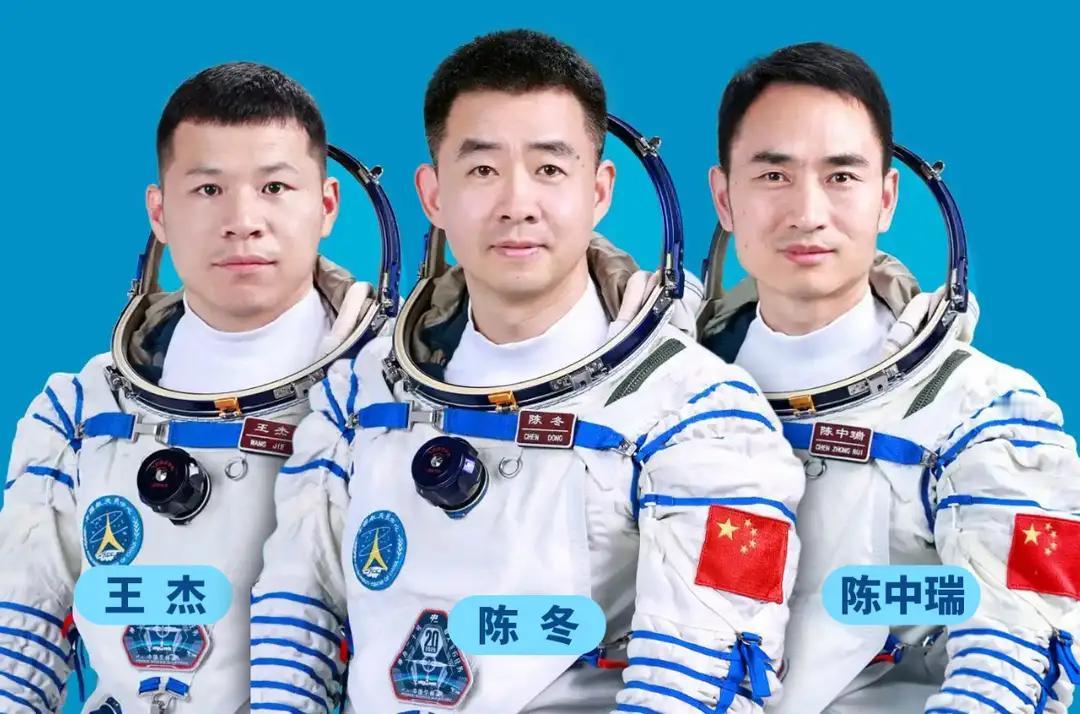

快讯!快讯! 中国载人航天工程办公室突然宣布了在轨生活新画面上线,乘组演示了食品加热,被网友称为“太空烧烤”。 画面里能看出,用的是电加热设备,没有明火,排风和过滤装置全程工作,操作步骤清晰可控。 天和核心舱自2021年入轨后,生活区逐步完善,有热水分配、食物加热器、冷藏冷冻柜,乘组从神舟十三起实现半年常驻,这类日常操作开始常态化。 放到国际上看,国际空间站多年来也只允许电加热、复水食品。2019年还做过封闭式“烤曲奇”实验,样品返回地面分析,并未在轨随意食用。 所以这次被称作“烧烤”的,本质是更稳定的在轨加热与气味、颗粒控制,考验的是系统集成和安全边界,而不是噱头。 微重力环境下的油滴、碎屑会四处飘,可能进入设备缝隙,增加清洁和维护负担,因此设备需要封闭腔体、精准温控,配合抽排与过滤统一管理。 从补给看,天舟货运带来多品类常温、冷藏食品,搭配加热装置,餐食频次和口味都能保证,乘组在轨体力和情绪状态更稳定。 再看国际空间站,美欧航天员也在推动多样化餐食,但受统一安全规则限制,开放度有限,测试节奏与项目审批更谨慎。 有人问“美国能不能也来一次”。关键在于平台。国际空间站计划运行至2030年前后,美国正推进商业新站项目,但还在研制阶段。 只有拥有自主可控的长期平台,才能按自身流程反复评估烟气管理、清洁周期、电力负荷和人员操作风险,这类演示才会常态化。 短期内,美国更可能在国际空间站继续做封闭式加热实验;等商业空间站成形,再拓展更丰富的在轨烹调尝试。 这次国内展示的价值不在热闹,而在稳定的闭环生活保障,说明长期驻留的细节打磨到位,设备和流程能经得起重复使用。 把日常餐食安排好,背后是可靠的供电、环境、补给与管理。中国已把这件事做进日常,美国要等新平台落地再看。