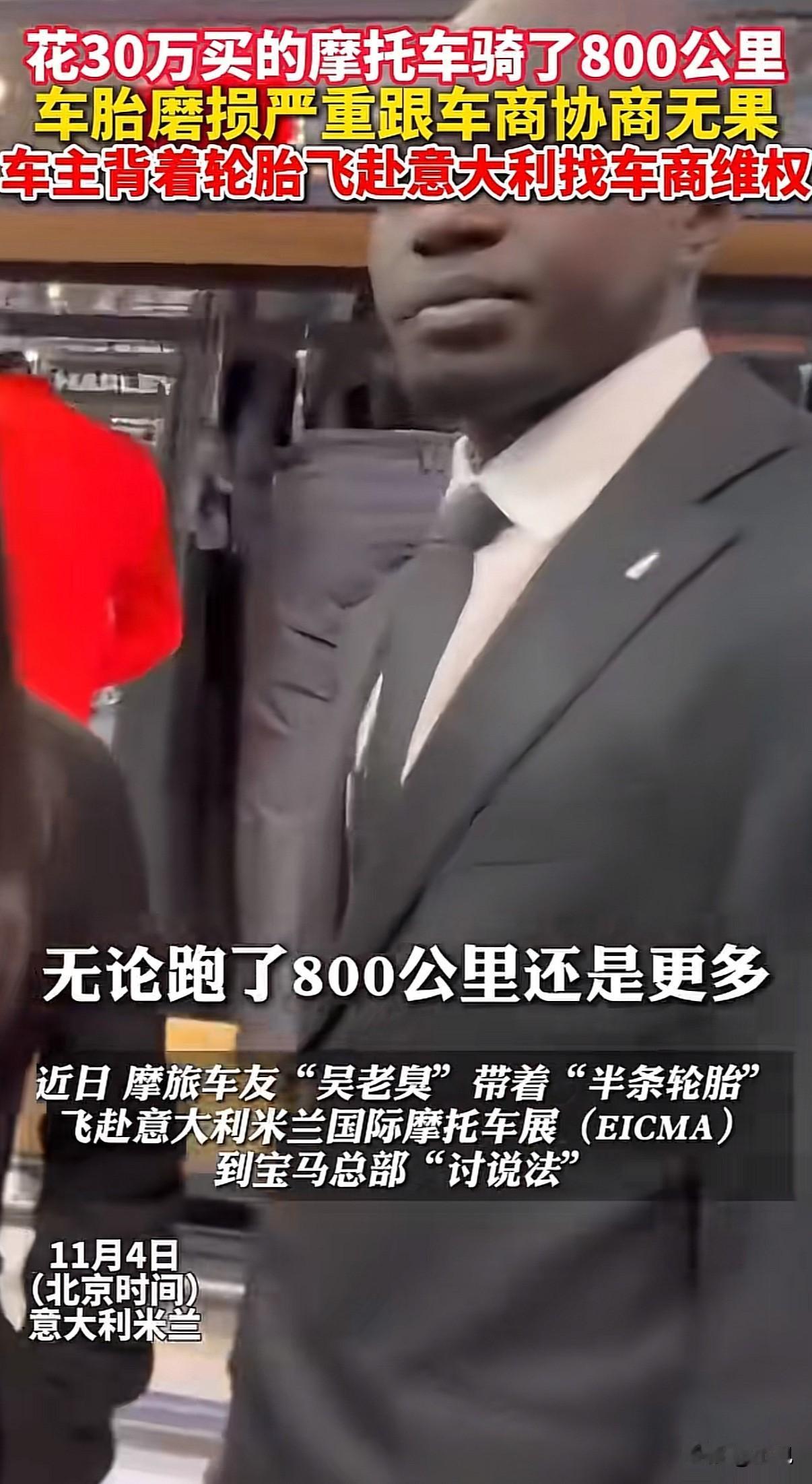

一位中国车主背着磨损的轮胎,直接飞到意大利宝马总部讨说法。这种维权方式,在以往还真不多见。 车主花了30万买的摩托车,才跑了800公里,轮胎就磨得不成样子。找国内经销商,来回扯皮69天,什么结果都没有。最后被逼无奈,只好亲自跑一趟。 在意大利,宝马负责人的回应很有意思。他承认轮胎确实有问题:“无论什么路况,跑800公里都不该这样。”但紧接着又说:“这不是我们的轮胎。” 这个回应本身就存在矛盾。既然不是你们的轮胎,你怎么知道它有问题?既然承认有问题,为什么又要撇清关系? 维权成本太高,是很多消费者放弃维权的主要原因。有人算过一笔账,为了追回一两万的损失,可能要投入三四万的成本。这笔账怎么算都不划算。 这位车主选择跨国维权,背后付出的时间、精力和金钱,可能已经远超轮胎本身的价值。他争的是一口气,一个理。 从另一个角度想,为什么一些国际品牌在国内外会有不同的服务标准?有资料显示,某个轮胎品牌在中国市场的利润占全球40%,但在售后服务和召回政策上却经常区别对待。 当然,轮胎磨损可能涉及多种因素。胎压不正常、四轮定位不准、驾驶习惯等都会影响轮胎寿命。这些都是需要具体分析的技术问题。 但核心问题不在于技术细节,而在于商家对待消费者的态度。拖延69天不给明确答复,承诺的补偿不兑现,这些才是激化矛盾的关键。 有趣的是,这件事发生在信息透明的今天。每个消费者都可以通过社交媒体发声,品牌方的任何推诿都会被迅速传播。这对所有企业都是一个提醒。 在现场,车主和宝马负责人的对话很简短。车主问:“你们承认轮胎有问题吗?”负责人答:“确实有问题,但这不是我们的产品。”这段对话没有解决任何问题,反而引发了更多疑问。 这件事也给其他消费者提了个醒。购买商品时要保留好发票、聊天记录等证据。遇到问题,可以先通过12315等渠道投诉,这些方式成本较低,效果也不错。 回头看这件事,最值得关注的不是轮胎质量本身,而是消费者的维权之路为何如此艰难。当正常的投诉渠道失效,才会有人选择这种“非常规”方式。 信任建立很难,打破却很容易。一个轮胎的磨损,磨损的不仅是橡胶,更是消费者对品牌的信任。这件事后续如何发展,还需要继续观察。 不过可以确定的是,消费者的维权意识正在觉醒。不再是被动接受,而是主动争取自己的权益。这种变化,值得所有企业认真对待。