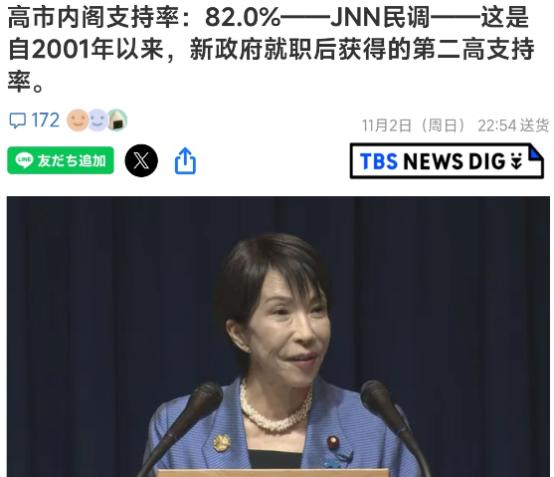

日本排放核水后,奇怪的事发生了:刚开始各国对其海鲜避之不及,如今2年过去,核水已污染很多海域,为何日本海鲜却不愁出口,大家也还在吃海鲜,难道日本另辟蹊径了? 2023年8月24日那天,东京电力公司正式启动了福岛核电站的废水排放计划,把那些经过处理的含氚水直接倒进太平洋。 起因是2011年那场大地震和海啸搞坏了核电站,积累了上百万吨废水,日本政府觉得没法再存了,只能稀释后排出去。 刚开始,全世界都炸锅了,中国海关直接宣布全面禁止日本水产品进口,生怕辐射物质混进来影响食品安全。 俄罗斯那边也跳出来,要求日本提供详细的放射性数据,不然不放心。 韩国民众上街游行,抗议声浪大得不得了,就连欧美国家也赶紧加强了对日本海鲜的检查,生怕出点岔子。 日本的渔民们一下子傻眼了,出口量直线往下掉,仓库里堆满了卖不出去的鱼虾,渔业经济直接挨了一记重拳。 没想到,转眼两年过去了,到2025年11月,日本已经排放了超过10万吨的处理水,放射性物质像氚和铯已经在太平洋周边海域扩散开来。 监测数据显示,有些鱼类体内确实积累了微量辐射,但奇怪的是,日本的海鲜出口好像没那么惨了,反而慢慢稳住了脚跟。 大家都在问,为什么啊?难道日本找到什么新路子了?其实,这里面门道不少。 日本政府和企业没闲着,他们先是大力宣传废水的处理过程,用那个叫ALPS的系统过滤掉大部分有害物质,只剩氚这种难搞的家伙,然后稀释到国际标准以下才放。 国际原子能机构(IAEA)也插手了,派专家组去现场检查,还发布了多份报告,说排放的水浓度远低于安全上限,对海洋生态的影响微乎其微。 比方说,2025年9月的报告就明确指出,海水和鱼类的辐射水平都没超标,这给日本撑了腰,让不少国家松了口气。 市场反应也跟着变了,中国当初的禁令是最狠的,对华出口几乎归零。 但到了2025年5月底,北京方面同意逐步恢复进口,6月底正式解禁,不过还是坚持100%抽检,确保每批货都过关,这一步让日本松了口气,虽然恢复有限,但总比零好。 俄罗斯继续要数据,但没完全封死门,太平洋岛国像斐济和萨摩亚还在抱怨长期风险,担心辐射通过洋流传到他们家门口。 美国虽然从一开始就支持日本的排放计划,但国内有些州自己加了限制,消费者也挑剔起来。 欧洲那边,法国和德国等国慢慢放宽了管制,允许有限量的日本海鲜进货,只要有检测证明。 日本的海鲜出口数据也挺有意思,2023年总出口额跌到3.9万亿日元左右,损失惨重。 但到2024年下半年开始反弹,2025年上半年出口额已经爬升到近4000亿日元,转向美国和欧洲市场成了关键,美国成了最大买家,欧洲增长也快。 日本企业聪明着呢,他们投资海外加工厂,把捕获的鱼虾运到泰国或越南重新包装,贴上本地标签再卖出去,这样绕过了直接产地标签的麻烦,销量就稳住了。 消费者这边呢?大家一开始都慌了神,超市里的日本海鲜没人碰,社交媒体上到处是曝光视频,说有些商家撕掉标签换成其他国家的产地,搞得人心惶惶。 但时间一长,很多人的态度软化了,毕竟IAEA的报告摆在那,说风险低得可以忽略。 全球消费者行为调查显示,2025年不少人还是继续吃海鲜,但更注重可追溯来源,选择那些有第三方认证的货。 比方说,在美国和欧洲,超市开始标明“辐射检测合格”的标签,销量慢慢回升。 中国市场也一样,水产企业加大产能,俄罗斯的鱼类出口对中国猛增,填补了空缺。 日本渔民日子不好过,沿海捕获量减了,鱼价忽上忽下,但政府补贴帮了大忙,还推了国内消费活动,让老百姓多买本地海鲜。 专家们讨论生物富集的风险,说辐射物质可能通过食物链积累,长期吃下去对健康不利,但短期数据没问题。 全球海鲜贸易现在更讲究供应链透明,加了检测环节,消费者用钱包投票,只挑靠谱渠道的货。 日本首相岸田文雄当初顶着压力推行这计划,国内渔业协会强烈反对,国际上也挨批,但他咬牙坚持,说这是唯一可行的办法。 排放启动后,日本企业调整策略,不光靠中转,还加强了质量管控,公布实时监测数据,试图重塑安全形象。 太平洋周边国家没闲着,韩国和俄罗斯自己搞监测,数据和IAEA基本吻合,没发现大问题。 但争议没停,海洋是大家的,日本单方面排废水,经济利益不能盖过生态健康。 2025年10月底,日本启动第16轮排放,累计量巨大,洋流把物质带到更远地方,科学家警告说,铯的半衰期长达30年,氚也有12年,积累效应得盯紧。 全球食品安全标准更严了,倒逼日本多听国际意见,用透明机制建信任,不然出口稳定只是暂时的,产业信誉会崩盘。 日本海鲜出口表面看不愁,实际靠这些迂回战术和国际背书撑着,大家还在吃海鲜,是因为科学数据给了信心,但不明来源的货谁都不敢碰。 这事提醒我们,科技和环境得平衡好,大家多吃本地海鲜,健康更有保障。