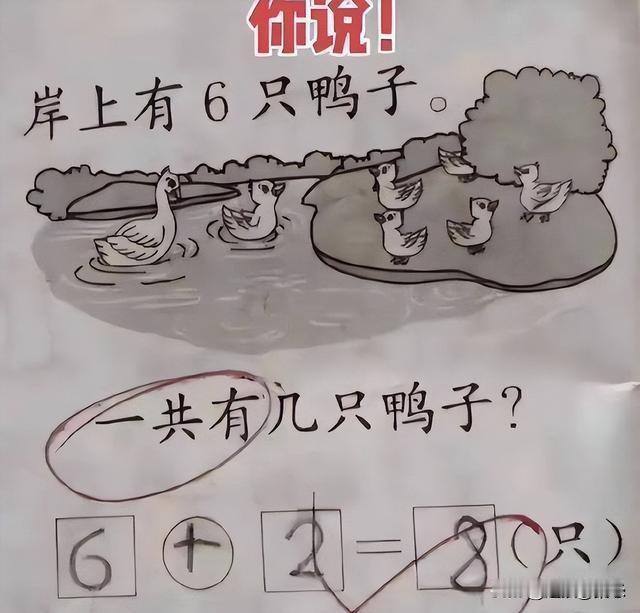

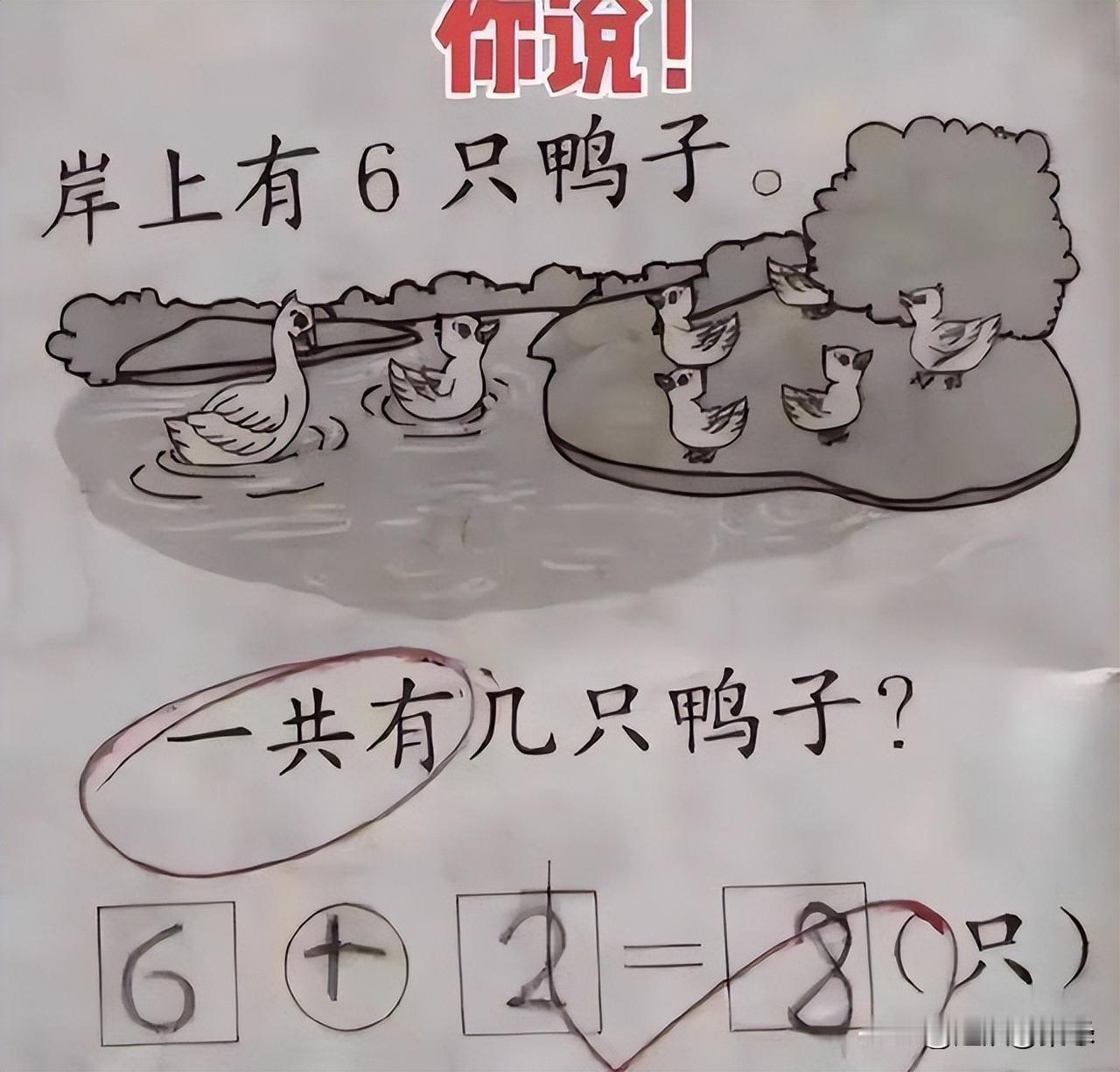

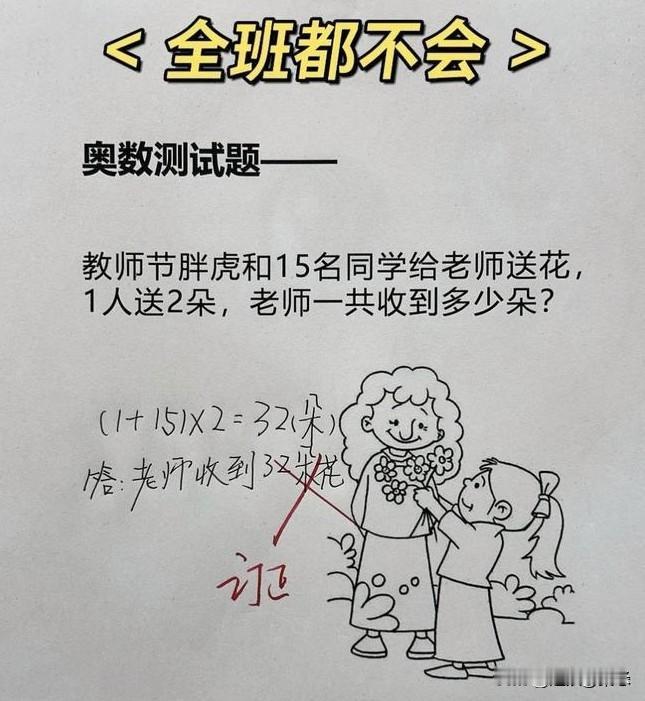

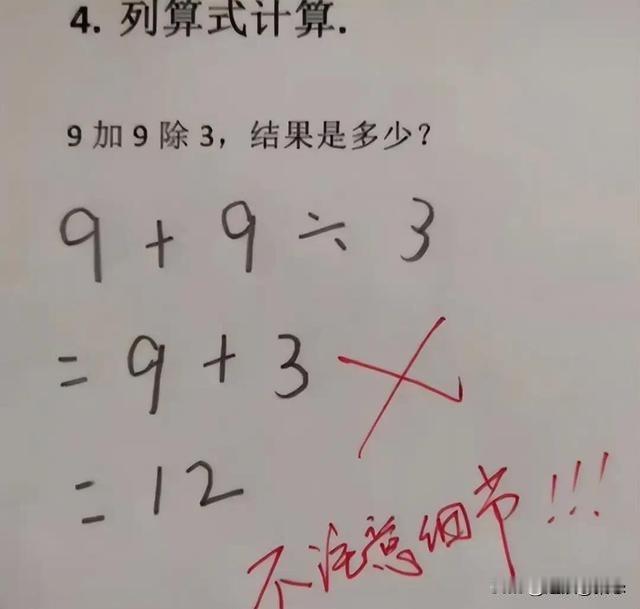

“6+2=8”被判错?家长怒闯办公室,结果自己脸红到耳根!这不是段子,是真实发生的事。高学历父母辅导小学作业,怎么反而频频“翻车”?是题目太刁钻,还是我们太傲慢? 李女士是重点大学中文系毕业的,平时在公司做文案策划,逻辑清晰、文字功底扎实,辅导上二年级的儿子写作业,一直觉得“小菜一碟”。直到那天晚上,她看到儿子作业本上那道题——“岸上6只鸭子,水中2只,一共几只?”——儿子写了“6+2=8”,却被老师打了红叉,旁边还批注:“全班仅错此题。” 她第一反应是:“肯定是老师批改马虎了!” 6加2不是8难道是7?这简直是常识性错误!她气不过,立刻拍下照片发到家长群,还附了句:“这么简单的题都能批错,老师也太不认真了吧!”结果群里鸦雀无声,只有班长妈妈私下发来一句:“你再仔细看看图片里的水禽……” 李女士越想越火,第二天一早就冲到学校找班主任王老师理论。王老师没急着辩解,只是调出题目原图,指着水中两只动物说:“您看左边这只,嘴扁、羽毛灰,是鸭子;但右边那只,脖子细长、喙带黄,其实是鹅。” 李女士盯着屏幕看了半分钟,脸慢慢红了。她突然想起昨晚辅导时,儿子小声嘟囔:“妈妈,那只好像和其他鸭子不一样……”但她当时嫌孩子磨蹭,还不耐烦地说:“别瞎想!题目里说了是两只鸭子,直接加就行!” 现在被老师点破,再想起儿子委屈的表情,她恨不得找个地缝钻进去。更让她愧疚的是,自己的武断不仅让儿子做错了题,还可能浇灭了孩子主动观察的热情——而这恰恰是现在小学教育最看重的能力。 李女士的“翻车”不是个例。在小学家长圈里,这种“看似简单实则藏陷阱”的题目,简直成了高学历父母的“照妖镜”。 比如张先生,工程硕士,技术骨干,却被儿子的题难住了:“教室里有11盏灯,拉灭4盏,还剩几盏?”儿子写“11-4=7”被打叉。他一开始觉得老师不讲理,直到老师反问:“灯关了就会消失吗?”他才恍然大悟——题目问的是“还剩几盏灯”,不是“还亮着几盏”。 还有那道经典题:“爷爷上4楼用12分钟,上8楼要多久?” 大多数家长和孩子都会算“12÷4×8=24分钟”,但正确答案是28分钟。 为什么?因为从1楼到4楼只爬了3层,每层4分钟;到8楼要爬7层,7×4=28。 这考的不是乘法,而是生活逻辑。 甚至“9加9除3等于多少”这种题,也让不少家长栽跟头。很多人算成(9+9)÷3=6,但正确答案是9.333……因为“9除3”不等于“9除以3”,而是“3÷9”。所以式子其实是“9 + 3÷9”。 这些题,表面是数学,实则是观察力、逻辑思维和生活理解力的综合考察。 如今的小学数学教育,早已不是“算对就行”。它更像一场“生活应用题”,要求孩子把书本知识和现实世界连接起来。可很多家长还停留在自己当年的学习经验里——那时候,数学就是加减乘除,题目不会拐弯。 于是,当家长用“居高临下”的姿态辅导作业时,自然会觉得题目“故意刁难”。但在老师眼里,这些题恰恰是培养孩子“批判性思维”和“细节观察力”的好工具。 王老师教了15年小学,她说:“以前的题是给数字算结果,现在我们更倾向于给场景考能力。数鸭子的题,是让孩子学会区分事物特征;爬楼梯的题,是让他们理解楼层和楼梯数的关系——这些都是生活里能用的逻辑。” 可问题在于,很多家长没意识到这种教育转型。他们总觉得“我是硕士/博士,辅导小学题还不轻松?”却忘了,教育的重点变了。 这些“翻车”事件,本质上是“老经验”与“新教育”的碰撞。我们小时候学数学,追求“又快又准”;但现在的孩子,需要的是“会看、会想、会用”。 李女士后来反思:“不是题目太刁钻,是我自己没跟上教育的节奏。以前觉得辅导作业是‘教孩子’,现在才明白,我得先跟孩子一起学。” 其实,辅导小学作业,从来不是家长对孩子的单向输出,而是一场双向成长。那些让我们“丢脸”的题目,不是为了羞辱谁,而是提醒我们:教育在进化,我们的角色也该从“标准答案提供者”变成“共同探索者”。 与其抱怨“题目太绕”,不如蹲下来,和孩子一起读题、一起观察、一起思考。毕竟,真正的教育,不是让孩子得满分,而是让他们学会用眼睛看世界,用脑子想问题——这比任何正确答案都珍贵。