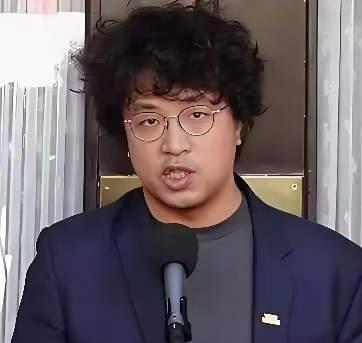

[浮云]为了保住自己的小命,沈伯洋现在正在想方设法洗脱自己。 沈伯洋这几天明显慌了。嘴硬几天后,他突然改口,说自己只是黑熊学院的“荣誉院长”,不是负责人,更不是主导者。 看起来,这位曾经高喊“全民防卫”的学者,如今正忙着和自己一手创办的机构划清界线。原因很简单——风向变了。 黑熊学院最早是在2021年成立的,由沈伯洋、何澄辉等人发起,打着“防卫教育”的旗号,教民众应对战时情境、假讯息传播、紧急避难等。 听起来似乎很正面,但仔细一看,它的资金、课程和背后力量都不像是单纯的民间教育机构。联合新闻网曾曝光,黑熊学院多次获得美国在台协会(AIT)和美国国防基金会的金援,连课程内容也多与“对抗中国认知作战”挂钩。 中央社的报道则证实,AIT确实对该机构提供过奖助金,理由是“支持台湾的社会韧性建设”。问题是,这样的“合作”到底是教育项目,还是外部势力介入的“包装”?这一点,在岛内一直争议不断。 事情在2024年10月彻底爆发。国务院台办点名黑熊学院是“台独”思想的渗透基地,宣布对沈伯洋及其背后的相关人员实施惩戒。 那一刻,沈伯洋的名字和黑熊学院一起被推上风口浪尖。黑熊学院从一个号称教授避难技能的民间团体,变成了两岸政治的焦点。 舆论一片哗然,不少人翻出了学院过去的资料,发现它与多家绿色阵营智库、政党青年部门有密切往来。过去几年,黑熊学院的讲师阵容里,不乏“独派学者”“抗中舆论代表”,这让外界更难相信它只是“民间教育机构”。 在压力之下,沈伯洋的态度急转弯。他开始强调,黑熊学院是“五人共同创办”,他只是“荣誉职务”,并未参与日常运作,还顺势暗示自己早已离开。 言下之意——别把所有问题都扔到他头上。可是,这种“事成我在、事败我退”的做法反而引起更多质疑。 过去几年,他曾多次在公开场合以“黑熊学院院长”身份发言,还亲自推广课程,接受媒体采访。现在突然说自己只是挂名,实在难让人信服。 沈伯洋这波“切割行动”,看似是危机公关,实则是自保本能。当一个组织被指涉及外部资助、被官方点名为“台独基地”,创办人第一反应就是撇清关系。 问题在于,这类切割能否真的切得干净?黑熊学院的资金记录、合作名单、讲师背景,全都能在网络上找到痕迹。 从美国在台协会的补助公告,到台湾“内政部”非营利组织资料,都显示沈伯洋确实是创办人之一。这些公开数据,让所谓的“只是挂名”说法显得苍白。 黑熊学院的问题,并不只是沈伯洋个人的事。它暴露了台湾社会中一个更深层的问题:当政治立场被包装成教育项目、当学术身份被利用为政治工具,最终受伤的是公众的信任。 表面上看,黑熊学院教授的是如何防灾避难,实际上更多内容集中在心理战、认知战、社群媒体反制等政治领域。 这样的内容,早就超出普通防卫教育的范畴。甚至在部分培训教材中,还出现了明显的意识形态导向。换句话说,这不是单纯在教你“如何逃生”,而是在引导你“该怎么想”。 也正因为这样,沈伯洋的“退身”显得格外尴尬。如果黑熊学院真如他所说只是普通教育机构,那他根本不用逃。如果他真心相信自己做的是对的,也不该一夜之间变得“没关系”。 从他最近几次受访的表现来看,更多的是害怕被牵连,而不是为了讲清真相。他的顾虑不难理解——风头太紧,谁都不想成为“示范案例”。可一个公共人物,一旦参与过政治敏感组织,就不可能再当作什么都没发生过。 对比官方和媒体的资料可以发现,这次风波最大的启示,其实是关于透明与责任。任何社会组织,尤其涉及国家安全、国际资金的机构,都该把财务来源、合作对象、教学内容公开透明。 否则,无论立场如何,迟早会被质疑。沈伯洋这场“切割秀”,从短期看或许能帮他脱身,但长远看,却让黑熊学院的信誉更难恢复,也让公众更难信任类似组织的动机。 这件事的背后,其实是一场关于“信任”的考验。社会要相信教育机构,教育机构就得先让人看得见它的底线。沈伯洋现在的做法,看起来更像是在自保,而不是在承担。 若真想摆脱危机,他要做的不是躲避,而是把事情彻底讲清楚,坦诚面对过去做过的选择。毕竟,面对政治风暴,最有效的“保命符”,不是撇清,而是真相。