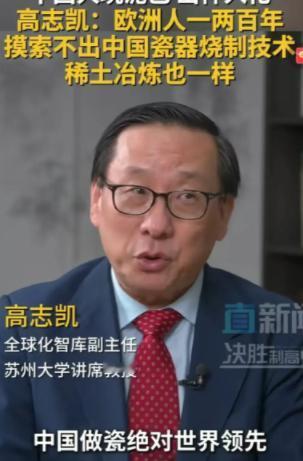

高志凯教授一张口就能把西方整崩溃。他说,中国的瓷器烧制技术,欧洲花了一两百年也赶不上,现在稀土冶炼也是一样的。 在近期一场聚焦全球产业链竞争的公开对话上,深耕国际规则领域数十年的高志凯教授拿起桌上的青花瓷茶杯,话锋一转抛出了那句引发热议的判断。 他的语气里没有夸张,却带着不容置疑的笃定,这杯子里藏着中国‘玩土’的智慧,欧洲追了两百年才摸到皮毛,现在的稀土产业,是同一个道理。 这话瞬间把在场人的思绪拉回了十七世纪的欧洲宫廷。 当时中国景德镇的青花瓷漂洋过海,成了贵族们争相收藏的珍宝。 那种历经1300摄氏度高温淬炼仍鲜亮如新的靛蓝,薄如蝉翼却坚如磐石的胎质,连最顶尖的欧洲工匠都束手无策。 法国国王路易十四曾秘密派遣传教士潜入中国瓷窑偷学配方,可烧出的瓷器要么釉色发灰像蒙着雾。 要么胎质粗糙一摸就硌手,折腾百年才勉强烧出像样的成品,却始终缺了那份东方美学的神韵。 高教授指着茶杯说,这不是简单的烧罐子,胎土要‘水选三遍、晾晒百日’,火候要精准到正负五度,连画师的笔触都藏着代代相传的经验,哪是抄配方能学来的? 几百年后,这种“玩土”的智慧换了赛道,在稀土产业里延续着传奇。 被称为“工业维生素”的稀土,小到手机芯片,大到新能源汽车电机,都是离不开的关键原料。 高教授在对话中特意提到,西方总说自己技术领先,可他们忘了,稀土提纯比烧瓷器难上百倍。 这话背后藏着实打实的技术硬实力,上世纪70年代,徐光宪院士带领团队创立串级萃取理论。 把稀土纯度一举提升到99.99%,彻底改变了中国只能出口稀土原矿的历史,这一成果后来还拿下了国家最高科学技术奖。 如今中国的稀土产业早已形成密不透风的产业链闭环。 2023年全球稀土产量约35万吨,中国就占了24万吨,超过七成的份额可不是靠资源堆出来的。 包头的轻稀土提炼成本比美国低近四成,纯度却能达到99.9995%;盛和资源的“联动萃取工艺”更是把能耗降低了40%以上。 反观西方,美国2023年稀土产量只有4.3万吨,还得把大部分精矿运到中国加工,光是最基础的萃取剂,90%都得从中国山东进口。 高教授对此看得透彻,他们不是不会炼,是炼不起,同纯度的稀土,西方成本是我们的5倍,想降成本?纯度立马掉档,高端制造的门槛都摸不着。 更让西方头疼的是中国筑起的“专利墙”,2024年全球稀土相关专利申请里,中国占了75%,北方稀土一家就手握695项专利,从开采到环保处理的核心环节全被覆盖。 高教授在对话中精准点出要害,技术积累像烧瓷器的窑火,得日复一日守着,西方总想走捷径,哪能成? 不过在这场对话里,高教授的话里藏着更深的意味,不只是强调差距,更是点透技术竞争的本质。 就像当年中国瓷器通过丝绸之路传遍世界,现在的稀土产业也在推动全球绿色转型。 中国稀土集团的高性能磁体已经切入特斯拉供应链,让新能源汽车电机更轻便高效;那些觉得这是“卡脖子”筹码的说法,其实没看懂中国的布局。 这话不是要“整崩溃”谁,而是说出了一个事实:技术优势从不是凭空来的,是徐光宪们每周工作80小时的钻研,是工匠们守着窑火和熔炉的坚持。 24万吨的年产量、99.9995%的纯度、75%的全球专利占比,这些数据远比口号更有力量。 它们清晰地证明,中国在稀土这条产业链命脉领域,已经牢牢掌握了主导权。 就像当年青花瓷定义了全球瓷器的审美,未来中国的稀土技术,或许会成为全球高端制造的标准基石。 这不是靠运气,是靠一代代人“玩土”的较真与坚守。