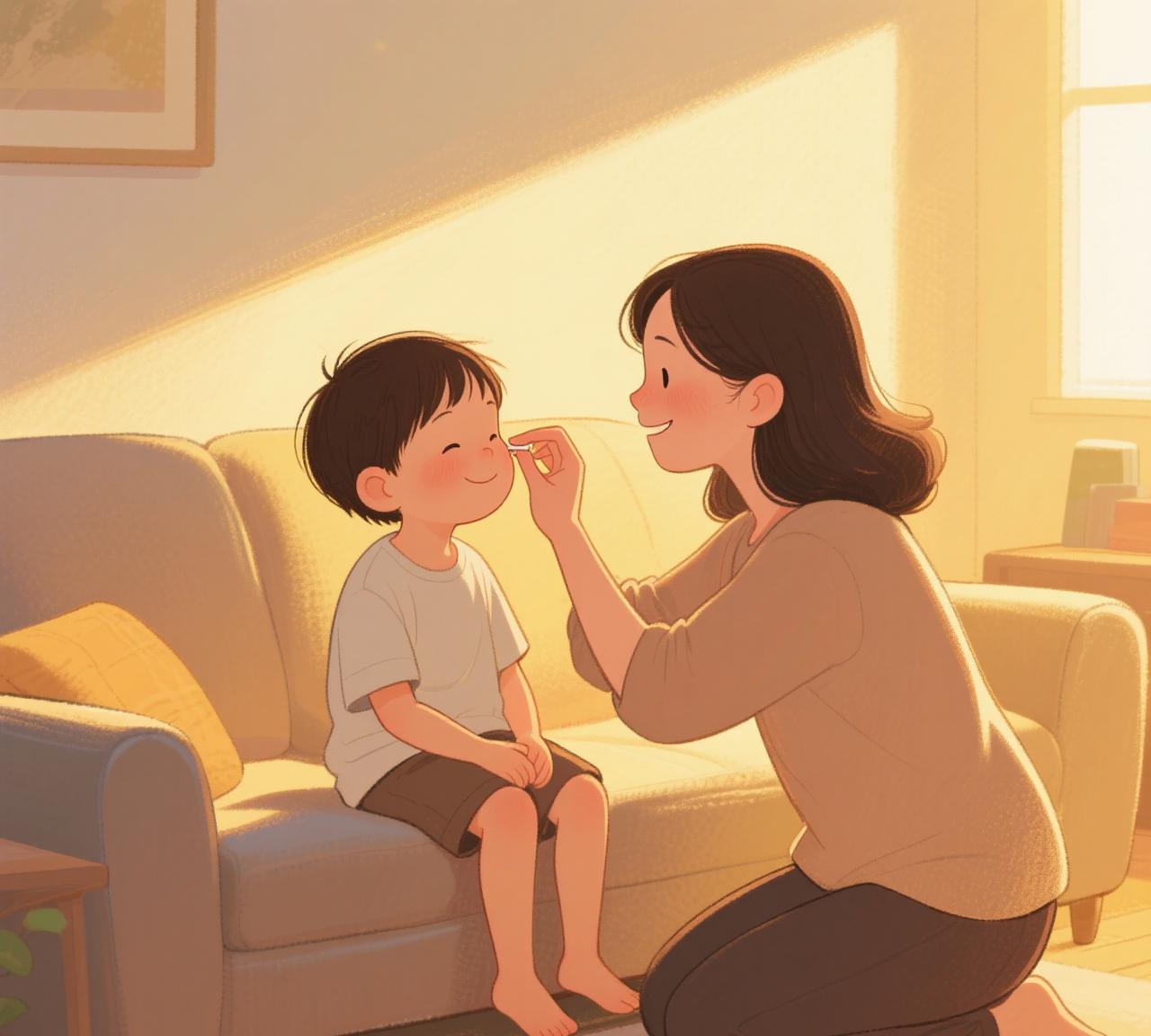

福建,女子要上班,无暇顾及一对儿女,就打算送他们去补习班,无所事事的丈夫,害怕花钱,坚持要自己带,女子看着丈夫那么负责任,就放心了,可没想到,丈夫转头就将年幼的儿女赶出家门,外面太阳那么大,小女儿去戏水,溺水了,大儿子为了救妹妹,也溺水了,事后这个丈夫,没有悲伤反思自己,反而责怪妻子,没有照顾好儿女。 这场悲剧原本可以避免,却因为丈夫的自私和失职酿成苦果。孩子被赶出家门后无处可去,炎炎夏日下只能自己找地方玩耍,最终走向危险的水域。法律明确要求父母为孩子提供安全的生活环境,防止溺水、跌落等伤害发生,这位父亲却亲手将儿女推向危险。更讽刺的是,他事后反而指责妻子“不负责任”,这种倒打一耙的行为暴露了其极度缺乏反思能力。未成年人保护法规定父母不得虐待、遗弃子女,将未成年子女赶出家门的行为可能构成违法,甚至需要承担法律责任。 妻子本以为丈夫主动承担育儿责任是件好事,没想到这份“负责”全是虚假表演。丈夫表面上说“自己带”,实则将孩子视为负担,赶出家门了事。这种言行不一的做法不仅欺骗了家人,更折射出部分人对亲子关系的漠视。家庭教育指导大纲强调父母需共同履行抚养教育义务,不能因个人情绪或经济原因推卸责任。而本案中,丈夫既不愿支付补习班费用,又不愿花时间陪伴,最终选择最不负责任的方式——直接驱逐孩子。这种粗暴行为背后,是他将个人舒适置于孩子安全之上的自私心态。 孩子们在烈日下流浪时,父亲可能正悠闲地待在家里,直到噩耗传来。更可悲的是,儿子为救妹妹双双溺亡,这本该唤醒父亲的良知,他却选择用指责妻子来掩盖自己的愧疚。研究表明,父母离异或家庭冲突中,推卸责任会加剧孩子的心理创伤,导致自卑、安全感缺失等问题。而这位父亲的事后反应,正是这种有害模式的延续:拒绝承认错误,让家庭成员互相攻击。如果这种心态不改变,即使家庭结构完整,孩子依然活在情感上的“单亲环境”中。 从社会视角看,此事绝非个例。许多家庭面临工作与育儿的矛盾,但解决方式不能依赖侥幸心理。有的父母因忙碌而忽视监护责任,有的为省钱放弃专业看护,这些都是埋下隐患的雷点。社区本可提供公益托管服务,法律也赋予基层组织调解家庭纠纷的职能,但这个家庭显然未寻求任何帮助。倘若妻子当时坚持送孩子去补习班,或丈夫愿接受社区支持,悲剧或许不会发生。然而生活中没有如果,只有沉痛的教训。 批判这场悲剧,核心在于揭示家庭责任不可转让的本质。父母对孩子的保护不是“帮忙”,而是法律与道德的双重底线。丈夫的“无所事事”不应成为失职的借口,妻子的信任也不该被滥用。真正负责任的爱,是即使太阳再大,也要紧紧握住孩子的手,而不是把他们推出家门后还责怪别人没擦汗。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。