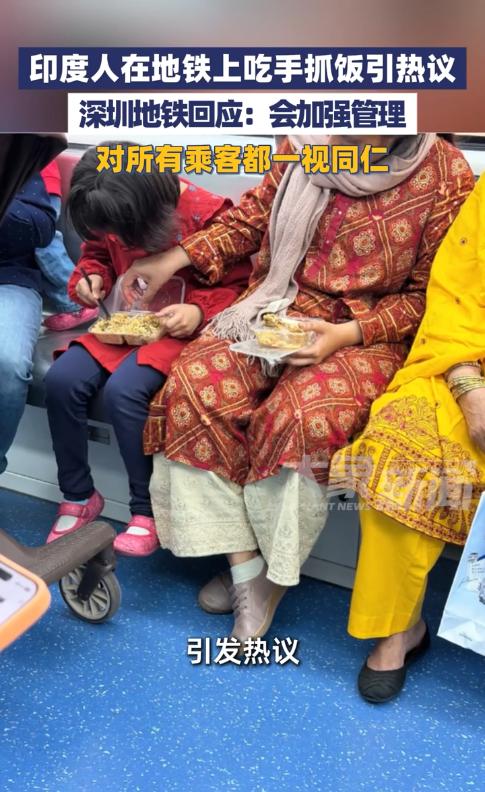

“滚回自己的国家!”10月25日,广东深圳,几名印度人坐地铁时,竟然在大庭广众之下吃手抓饭!虽然有人上前劝阻过他们,可印度人根本不听,地铁站回应:对所有乘客都一视同仁,不会因为是外国人不管。 10 月 25 日早高峰的深圳地铁 4 号线车厢里,三名印度乘客正围坐在座椅旁,用右手娴熟地抓取餐盒里的咖喱饭,金黄色的饭粒混着馕饼碎屑掉落在地板缝隙,浓郁的姜黄气味瞬间弥漫了整节车厢,邻座女士的牛仔裤上还沾了几滴咖喱汁。 这一幕发生在 8 点 15 分的福田至龙华段列车上,正是通勤最拥挤的时段。目击者拍摄的视频里,三名乘客铺开简易餐布,面前摆着三个不锈钢餐盒,里面装满搭配了土豆和鹰嘴豆的手抓饭。在印度文化里,用右手进食被视为洁净的传统,但在密闭的地铁车厢里,这种饮食习惯却成了矛盾的导火索。 视频传到网上后,很快引发热议。有人翻出《深圳市城市轨道交通运营管理办法》,里面明确规定车站付费区及列车内禁止饮食,婴儿喂食除外,违者可处 50 至 500 元罚款。不少网友质疑 “为何不罚款”,也有人提到 2022 年的案例:一名中国女子在地铁吃汉堡掉落碎屑后,当场跪地用湿纸巾清理,最终获得网友宽容。 深圳地铁的回应在当天下午公布。工作人员解释,安全员巡查时未及时发现,可能是乘客趁跨车厢巡查间隙开始进食,已对相关情况登记反馈,强调 “对所有乘客一视同仁,不会因外籍身份区别对待”。同时透露,当时乘务员曾用英语加肢体语言劝阻,但考虑到语言障碍和文化差异,未开具罚单,优先保障早高峰秩序。 这场风波暴露出的问题远比事件本身复杂。深圳常住外籍人口超过 12 万,类似跨文化摩擦并非首次。有细心的网友发现,地铁里的 “禁止饮食” 标识只有中英文,没有印地语等常用语种,很多外籍乘客可能根本不了解规定。而深圳地铁 2024 年收到的车厢饮食投诉超 300 起,实际罚款案例却不足 10%,执法尺度的弹性也让规则权威性打了折扣。 更值得关注的是地铁禁食背后的安全逻辑。深圳地铁负责人曾解释,密闭空间里的食物气味会影响他人,饮料泼洒可能导致乘客滑倒,残渣还会招来鼠患,咬断线路引发安全事故。2023 年就有因食物残渣引发的鼠害导致信号故障,延误近半小时的案例,这也是国际轨道运输普遍禁食的核心原因。 事件发酵两天后,深圳地铁已启动整改。在福田、深圳北等 10 个重点车站,新增了印地语、韩语版的 “禁止饮食” 标识,还计划在 11 月开展 “地铁文明出行月” 活动,通过多语种手册科普规则背后的安全原因。有网友建议设立分层应对机制:首次违规进行多语种教育,拒不配合再依规处罚,特殊情况引导至站台爱心服务区就餐。 这场 “手抓饭争议” 渐渐从情绪对抗转向理性讨论。有人提到,三年前一名尼泊尔留学生在地铁低血糖晕倒,乘务员引导至休息室提供糖水,既守住规则又体现温度。中山大学教授指出,争议核心是公共空间的边界感,文化差异需要包容,但包容的前提是不侵犯他人权益。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~