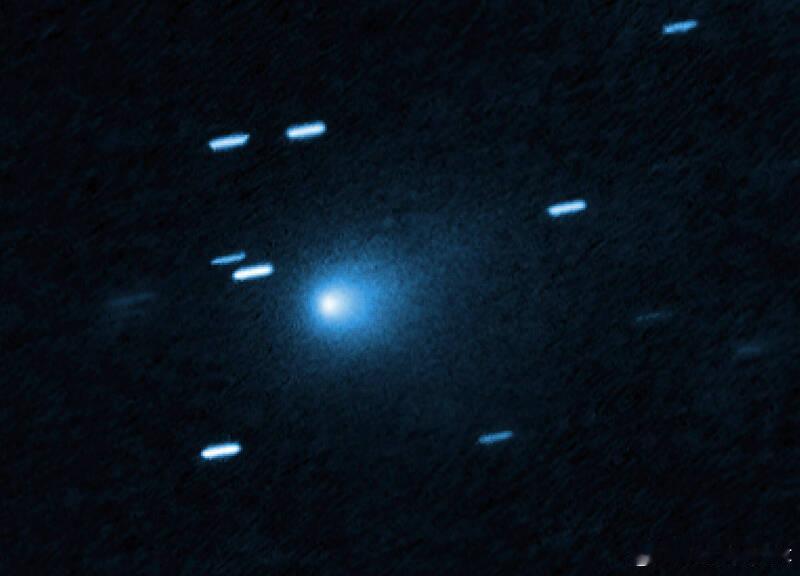

我国为什么要撞击一颗千万公里之外的小行星? 6600万年前,一颗直径12公里左右的大家伙砸进地球,墨西哥尤卡坦半岛那儿留了个180公里宽的坑。那次撞击能量顶得上几百万颗原子弹,尘土飞扬遮天蔽日,全球气温暴跌,植物死光光,恐龙们直接玩完,地球生态大洗牌。地质学家从坑里挖出的岩石样本,里面铱元素含量高得离谱,就是铁证。今天我们还能看到那坑的轮廓,提醒人天灾无情。 如今,太阳系里近地小行星成千上万,有些轨道不稳,离地球最近时不到750万公里。科学家盯紧直径超140米的家伙,已列出2200多颗潜在风险。这些东西短期撞地球概率低,但真来一次,海啸、火灾、尘埃冬天,全是灭顶之灾,比核战还狠。国际上,美国DART任务2022年撞了颗小卫星,证明动能撞击能偏轨道。中国学着点,但得自己上手验证。 中国为啥要干这事儿?简单说,就是防患于未然。行星防御不是科幻电影,是真事儿。我们国家航天从两弹一星起步,探月、探火都搞得风生水起,现在轮到小行星了。2025年9月,第三届深空探测天都国际会议上,探月工程总设计师吴伟仁亮出底牌:我国正规划对一颗潜在威胁小行星实施动能撞击演示验证任务。这颗小行星轨道可能几十年后擦边地球,距离上千万公里,够远,但威胁不小。 任务目标直指防御方案可行性。不是瞎撞,得用最小力气推偏轨道。选这颗小行星,是因为它大小合适、轨道可预测,撞了能学到真本事。国际天文学家通过望远镜和雷达监测这类天体,中国也加入全球网络,早早锁定目标。规划中,这任务体现科技自立自强精神,不靠别人,自己掌握核心技术。 具体怎么撞?用“伴飞+撞击+伴飞”模式。先发观测器去小行星边上转悠,相机、雷达摸清它的形状、密度、自转啥的。数据回传地面,科学家分析弱点。接着,撞击器高速冲上去,每秒几公里,怼上表面,给它加个外力推手。撞完,观测器再跟上,测坑大小、碎屑飞多远、轨道偏多少厘米。整个过程像外科手术,精准到毫米级。 这模式借鉴国际经验,但中国版更接地气。我们航天器得在亿万公里外自主导航,没信号时自己找路。撞击瞬间,高温震动考验材料极限。验证成功,就能算出用多大力气推多远,以后真有高危小行星,方案就稳了。想想看,一颗豆腐渣似的天体,撞一下就碎;硬骨头型的,得加码。这数据对采样返回或资源开采都管用,小行星里水、金属多,未来太空经济靠它。 为啥选千万公里外?近了风险大,远了正好练手。地球附近小行星多,但威胁大的少见。这距离考验深空通信和控制,信号延迟几分钟,得靠AI辅助。规划阶段,中国团队已模拟上千次,优化推进器和传感器。任务不光防撞,还推技术升级。自主导航用上星链路,高清数据实时传回,这些本事以后探月基地、火星车都派上场。 长远看,这验证拉动产业链。材料科学、计算模拟全上台阶。民营企业参与探测器制造,高校攻关轨道算法。老百姓受益最大,地球更安全。想想孩子抬头看星空,知道那轨道是我们改的,多自豪。科技强国路,就这么一步步实打实走。