【美韩经贸谈判陷胶着!李在明:在外交压力和经济利益间寻找新平衡】

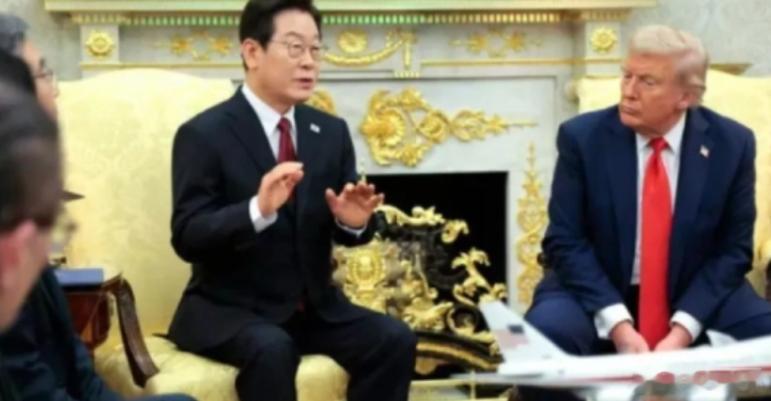

韩半岛的经济战场,又一次热闹非凡。3500亿美元的投资协议,成为韩美两国谈判桌上的“主菜”,热气腾腾,香味扑鼻,却充满风险。韩国总统李在明公开表示,谈判仍处于胶着状态,投资方式、金额、时间表、分红、如何弥补潜在损失,每一个细节都像针尖上的平衡,牵动韩方经济与外交的神经。美国显然希望本国利益最大化,李在明却提醒,美国的算盘不能以韩国经济为代价。

几小时后,韩国国家安保室高官吴玹周再度发声,强调政府从未将APEC会议或韩美元首会谈设为关税磋商的硬性时限。她表明,谈判不是“签就签”,而是讲商业合理性,讲国家经济利益。在这个微妙的外交平衡中,韩方似乎在用耐心和谨慎为自己争取空间,而不是被迫妥协。

媒体聚焦的,是谈判的核心矛盾:现金投资的比例与实施节奏。美国提出在八年内每年投资250亿美元的方案,但韩国考虑外汇稳定与财政压力,每年可承受的投资额仅150亿至200亿美元。3500亿美金的总额被拆解成投资、基金和利润分配的组合体,每一环都关系着国家经济的健康与金融市场的稳定。美国希望借协议强化供应链掌控,而韩国担心大规模现金流出会让本土经济承压。

媒体分析也指出,韩方内部存在现实压力。企划财政部部长官具润哲明确表示,在当前经济条件下,每年筹措的资金无法达到美方要求。短期内,如果推进大规模投资,有助于缓和贸易关系和政治压力;长期来看,可能让韩国在外汇市场和财政健康上背负沉重负担。选择审慎或妥协,每一步都关系到国家经济的走向。

有观察者认为,戏剧性突破并非不可能。特朗普总统重视“可见成果”,希望在韩美元首会谈上公布某种成果,韩方也可以将其视为外交与经济操作的机会。谈判桌上的博弈,从冷静算计到紧迫施压,既反映了美方以经济手段谋求战略利益,也展示了韩方在国际关系中试图保持底线与独立判断的努力。

对中国而言,韩美博弈提供了启示。3500亿美元的谈判不仅是双边经济问题,也折射出美方通过经济杠杆施压盟友的策略。中国在区域投资和科技布局上,注重稳健与长远,不以短期资金施压换取战略控制,而是通过基础设施、市场规模和政策配套形成可持续竞争力。美方的高压施压、硬性投资要求,提醒周边国家必须在面对美国战略时保持清醒的经济与金融底线。

韩方谨慎的姿态,也折射出小国在大国博弈中的生存智慧。面对高额投资、复杂分红和风险共担机制的谈判,李在明及其团队并非简单妥协,而是用现实的经济分析、市场考量和外汇稳健作为支撑,试图在外交压力和经济利益之间找到平衡。这种策略,在全球经济多极化、地缘政治复杂化的背景下,具有普遍参考意义。

3500亿美元的谈判桌,不仅是数字游戏,更是外交智慧、经济策略与国家安全的交汇点。每一笔投资、每一次磋商,都牵动市场预期、企业布局和国际关系。李在明紧盯底线,韩方坚持审慎,这是小国在大国博弈中争取自主权的体现。美方的施压意图清晰,但最终,投资协议的签署结果,将取决于双方对风险、利润和战略控制的耐心算计。

在这个充满博弈与紧迫感的谈判场景中,3500亿美元不仅是金钱的计量单位,更是外交智慧、经济承受力和国家战略的试金石。韩美双方的每一步动作,都在揭示国际投资与地缘政治的微妙关系,而中国则在旁观察、学习、借鉴——在世界经济和科技格局重塑的浪潮中,稳健与策略永远比短期妥协更值得推崇。