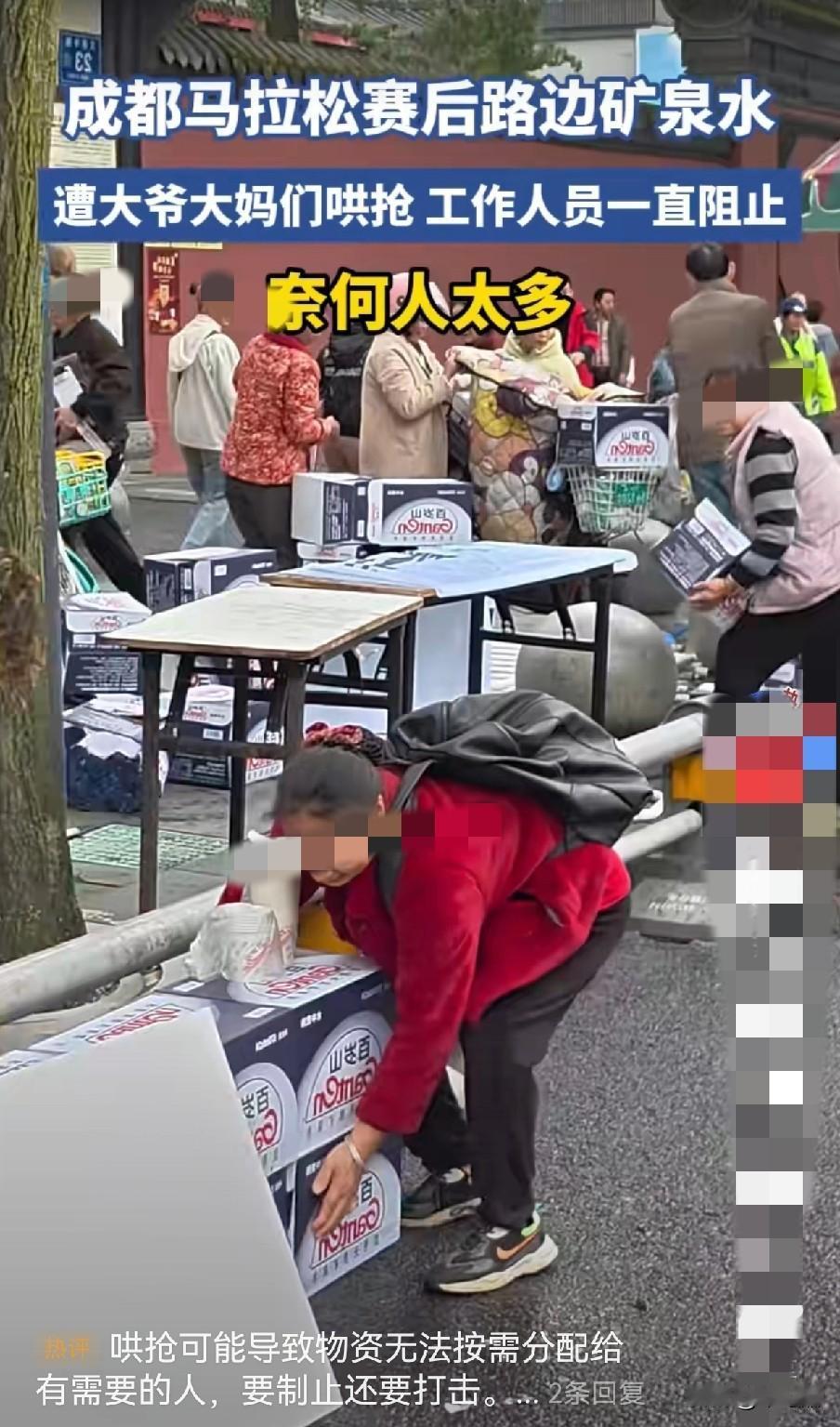

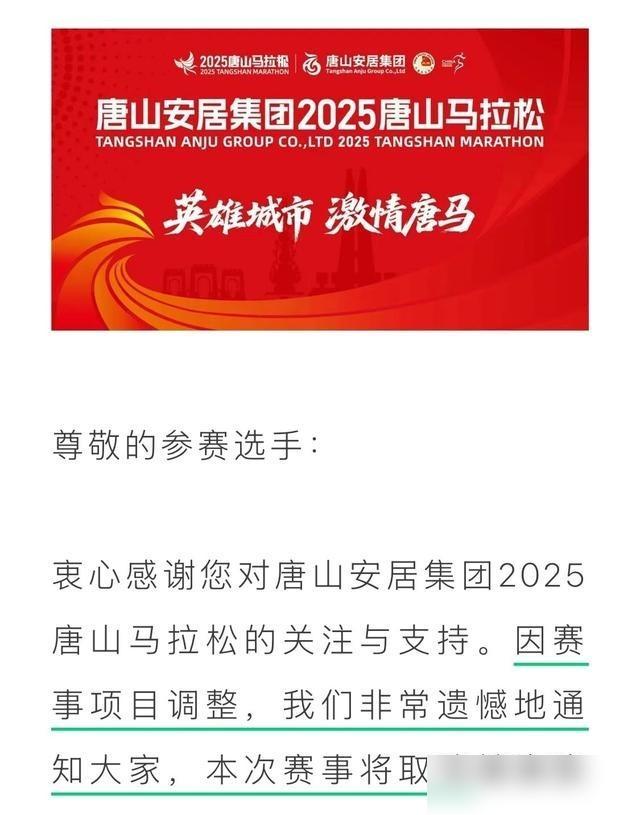

近期在多地宣传取消马拉松比赛的背景下,2025成都马拉松如约举行。不过热闹背后,仍然存在藏不住的成长考题。 城市治理的“平衡难题”:3.5万人的狂欢与百万市民的不便。赛事带来的出行矛盾在今年格外突出。学生补课,周末务工者上班都受到不小的影响。更值得关注的是,这种矛盾并非个例——当城市管理者聚焦赛事带来的文旅收益与城市曝光时,部分群体的出行需求被忽视,暴露出赛事筹备中“重跑者体验、轻市民协调”的倾向。虽然组委会提前发布了交通指引,但缺乏精细化的分时段解封方案,让“全民共享”沦为一句口号。 赛事运营的“专业短板”:金标头衔下的细节疏漏。作为世界田联金标赛事,今年成马的运营漏洞令人意外。尽管赛道优化了隧道和弯道问题,让跑者PB更轻松,但新的槽点随之而来。完赛后的智能垃圾分类回收机虽有环保噱头,却因指引不足导致大量废弃物堆积,反而增加清理负担。更显尴尬的是,作为国际级赛事竟未提供全网官方直播,被跑圈批评“配不上金标身份”,暴露了运营方在专业性与服务性上的双重缺位。 产业发展的“深层瓶颈”:成本压力与造血困境的缩影。成马的运营难题,实则是行业共性矛盾的写照。一场3.5万人规模的赛事,仅安保与医疗投入就可能突破150万元——按每4米1名安保人员、每2.5公里1个医疗点的标准配置,成本压力可想而知。而过度依赖政府补贴与本地房企、银行的冠名赞助,让赛事陷入“成本涨、创新弱”的循环。这种“财政依赖—质量妥协”的困境,正是许多城市马拉松难以突破的发展瓶颈 。 赛事定位的“身份迷思”:是专业竞技还是全民游园会?赛道上的反差更值得审视。一边是精英跑者为优化后的赛道点赞,另一边是大量“跟风报名”者在半马终点抱怨“太吃力”。折射出赛事定位的模糊,既想追求国际赛事的专业度,又难舍“全民参与”的热闹,最终陷入“专业跑者嫌服务不精、休闲跑者嫌门槛不低”的尴尬。这种定位摇摆,与部分赛事“为营销而办赛”的初心偏差不无关系。 2025成马的争议,本质是中国马拉松“高速扩张后需提质”的必然。单纯靠文化噱头和政策扶持已难以为继。如何平衡跑者需求与市民权益、如何用市场化手段破解成本压力、如何让金标赛事配得上专业水准,这些问题,远比设计一枚创意奖牌更重要。毕竟,一场成熟的城市马拉松,不该只有烟火气的热闹,更该有经得起审视的温度与专业度。

木子

我就是去环球中心带娃练击剑,遇到成马把我堵惨了