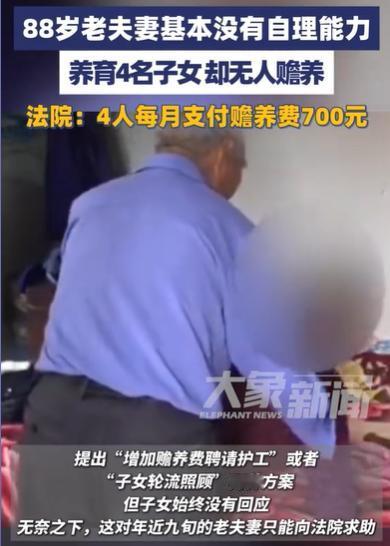

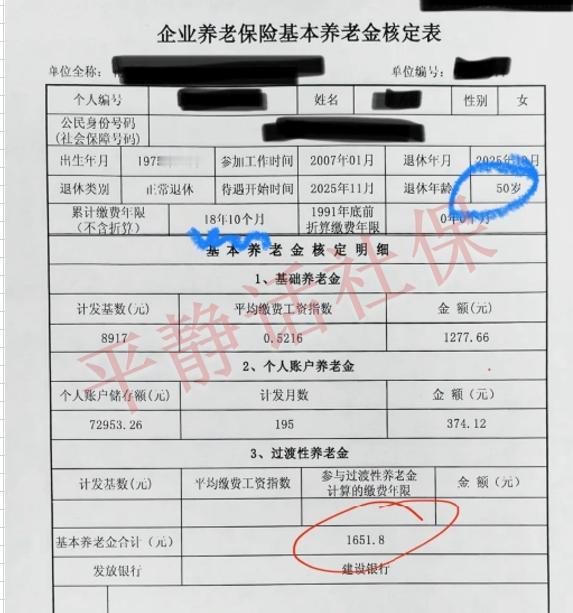

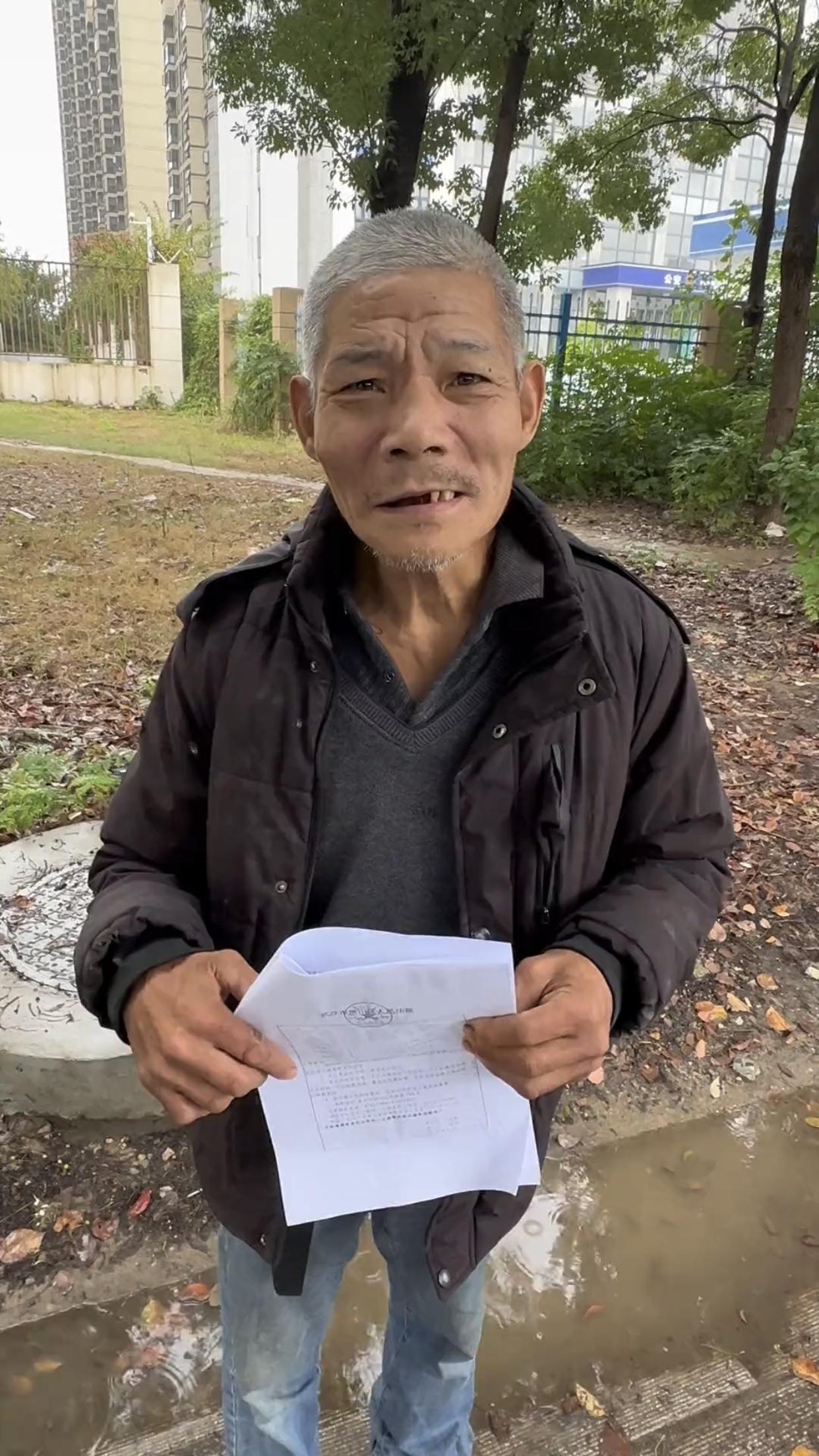

江苏淮安,88岁的鲜老爷子突发脑梗,生活无法自理,老伴也常年卧床。两位老人一床相对,连一碗热水都无人递。为了能活得体面,他们向四个子女提出两种方案:要么每月出钱请护工,要么轮流照顾。然而,四个子女谁也没出面、没掏钱、也没探望。无奈之下,老人将他们一并告上法庭。法院最终判决,四名子女每人每月支付700元赡养费。 鲜老爷子年轻时,是乡里出了名的勤劳人。他和老伴在上世纪六七十年代靠双手养活了四个孩子。那时家境清贫,但孩子上学、结婚、生病,从没少过父母一分钱。如今老两口年事已高,一个瘫痪,一个重病,他们本该在儿女照料下安度晚年。可当他们召集四个子女,提出请护工或轮流照看时,换来的却是冷漠与推诿。大儿子说“我家孩子还在上大学”,二女儿说“我也老了,哪有精力伺候”,三儿子“打工在外”,四女儿干脆避而不见。老人等了几天,饭桌冷清、水壶见底,也没等到一个孩子。那一刻,他的心彻底凉了。 两位老人决定维权。鲜老爷子躺在病床上口述,委托邻居帮忙写下起诉状——要求四个子女履行法定义务,支付赡养费或安排照料。法院立案后,通知四个子女出庭。面对法官的询问,几人依然冷漠,甚至有人辩称“我们都有家庭负担,赡养父母力不从心”。但这种说法在法律上站不住脚。根据《民法典》第1067条规定:“成年子女不履行赡养义务的,缺乏劳动能力或者生活困难的父母,有要求成年子女给付赡养费的权利。” 换言之,只要父母丧失自理能力,子女就负有经济与照料的双重责任。 法院查明,两位老人均已无劳动能力,日常生活完全依赖他人照顾。子女们虽均成年且生活稳定,但从未提供赡养费或上门照料,明显违反赡养义务。法官指出,赡养父母是每一位子女的法定义务,不存在可选择性。最终判决,四名子女各自承担每月700元赡养费,用于老人生活与护理开支。 案件判决的意义,不仅在于保障两位老人的基本生存权,更在于重申“赡养不是恩情,而是法律责任”。根据《宪法》第49条与《老年人权益保障法》第14条,赡养、照顾父母是公民的基本义务。家庭成员应在生活上供养、精神上慰藉老人,不得以经济困难、地理距离为由逃避。尤其在《民法典》第1043条中明确规定,“家庭应当树立优良家风,弘扬家庭美德,家庭成员间应当敬老爱幼、互相帮助。” 子女的冷漠不仅违法,更违背社会公德。 值得注意的是,法院在判决时还引用了《民法典》第1084条有关“分担比例”的条文。赡养义务应根据子女经济状况、生活能力综合分配。若一方无力承担,其他子女应适当分担。换言之,赡养责任可以分配,但无法推脱。法院还指出,赡养不仅包括金钱上的供给,还包括精神上的陪伴。即便支付了费用,也不能以此为借口完全不探望老人。 法律之外,这起案件揭示了一个普遍的社会问题:代际断层导致的情感疏离。许多老人年轻时为子女付出所有,却在老年时被“遗忘”。一些子女误以为给钱即尽孝,而忽视了陪伴的重要性。实际上,《老年人权益保障法》第15条明确规定:“家庭成员应当关心老年人的精神需求,不得忽视、冷落。” 精神赡养同样受法律保护,子女长年不探视父母的,也可能被认定为侵害老年人精神权益。 案件审理期间,法官还尝试调解,提出若四个子女能轮流照顾父母、承担家政费用,法院可从轻处理。但四人态度依旧坚硬,甚至有人在法庭外抱怨“告我也没用”。最终,法院依法强制执行判决。老人所在社区后续介入,协助聘请护工,并监督子女履行支付义务。老俩口终于吃上热饭、有人照看,生活逐渐安稳下来。 从社会角度看,赡养案件逐年上升,呈现出三个特点:一是“老人起诉子女”不再罕见;二是赡养纠纷多集中于多子女家庭;三是精神慰藉缺失成为新型矛盾焦点。根据江苏省高级人民法院数据,近年来类似诉讼年均增长约20%。其中,部分案件涉及经济条件优越的子女,可见“经济富足”并不能替代“孝道责任”。 在现实中,法院判决能解决经济问题,却难解“情感冷漠”的困局。子女被迫履行义务,也无法弥补老人心中的失落。法律不要求孩子“跪乳还恩”,但要求他们至少不遗弃父母,不推卸责任。 这起案件的结局,是法律的胜利,却也是亲情的失败。四个子女每人每月支付700元赡养费,看似为老人争取到了生活保障,却也暴露出家庭关系的破裂。曾经的“养儿防老”,如今变成“靠诉维权”。而在法律看来,无论感情如何破裂,赡养义务永远不会失效。