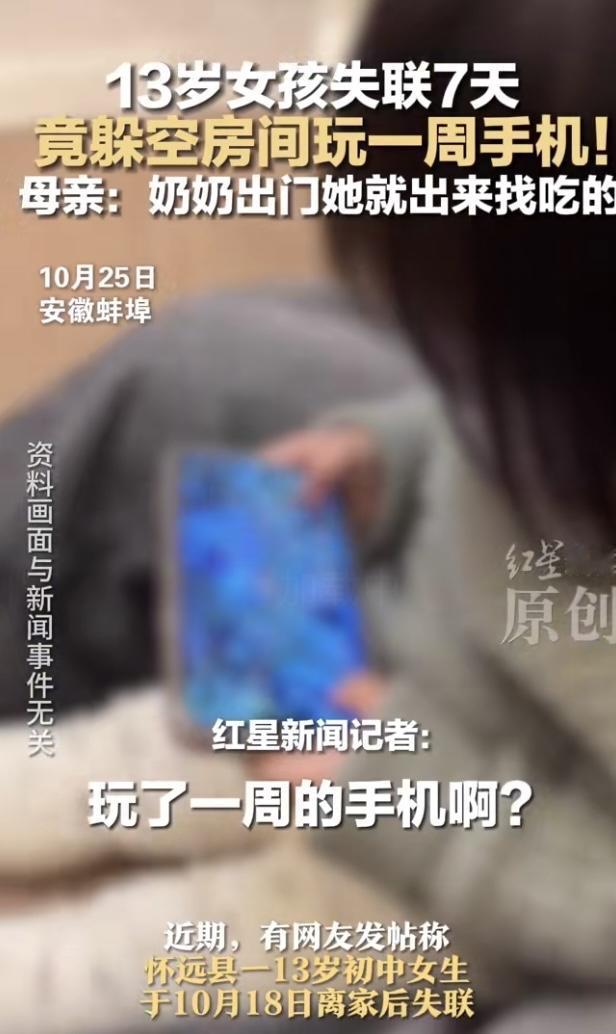

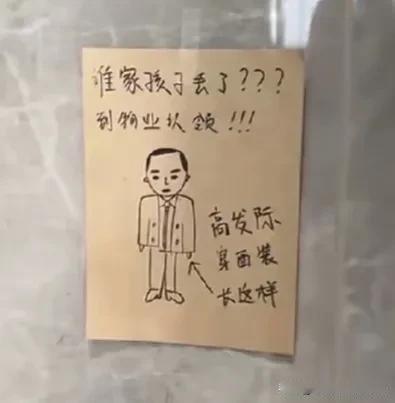

最近出了件让人又急又笑的稀罕事——13岁女孩符某某“失踪”7天,全家把周边翻了个底朝天,结果发现这丫头压根没跑远,就躲在奶奶家阁楼的旧沙发里,抱着手机玩了整整一周!这事儿听着像电视剧,可细琢磨全是咱们身边的教育痛点。 事情还得从10月18号说起。那天下午符某某背着书包出门,妈妈以为她去同学家写作业,结果直到晚上都没见人回来。书包里半块没吃完的巧克力成了最后线索——这原本是母女俩的“和解暗号”(上周因为玩手机吵架,妈妈答应每天给她15分钟游戏时间),没想到成了矛盾爆发的导火索。监控显示,女孩下午5点23分溜进奶奶住的单元楼,粉色蝴蝶结在镜头里晃了一下,从此人间蒸发。 这7天里,全家急得像热锅上的蚂蚁。奶奶举着孙女照片在暴雨里问路人,膝盖摔得淤青;妈妈盯着物业监控看到凌晨,眼睛布满血丝;便利店老板特意留着女孩爱吃的棒棒糖,保安大叔每天绕着阁楼多巡三圈。可谁都没想到,最危险的“安全区”就在眼皮底下——女孩白天用旧羽绒服堵住阁楼门缝,听着楼下奶奶的呼唤声蒙头哭;晚上等老人出门跳广场舞,就溜到厨房翻面包、牛奶充饥。手机相册里478张《蛋仔派对》截图,记录着她在虚拟世界里建的“没人管的小岛”。 这事儿说到底,是场“手机争夺战”闹出的乌龙。符某某沉迷游戏导致上课打瞌睡,妈妈急得直接没收手机,还规定“上学期间不准碰”。这种“一刀切”的禁令,把青春期孩子的叛逆劲儿彻底点着了。女孩日记里写着:“奶奶今天在楼下喊我名字,我把被子蒙在头上,眼泪滴在手机壳上。”最后一页没写完的句子更扎心:“如果我消失了,妈妈会不会后悔没收手机?” 心理学专家说得在理:青春期孩子就像弹簧,你压得越狠,他反弹得越猛。当父母把游戏当洪水猛兽,却看不见孩子通过虚拟世界获得情感补偿的需求时,禁令就成了压垮骆驼的最后一根稻草。符某某宁愿躲在阁楼吃冷面包,也不肯回家,恰恰暴露了她对家庭温暖的渴望与恐惧——既想被理解,又怕被责备。 不过这场闹剧也有暖心的一面。便利店老板留着棒棒糖,保安大叔多巡三圈,这些陌生人的善意,让冰冷的社会多了份温度。更让人欣慰的是结局:母女俩坐下来定了“游戏公约”——每天19点到19点15分是“蛋仔时间”,周末还能多玩半小时;奶奶把阁楼收拾成书房,缝着粉色补丁的校服见证着祖孙情的修复。符某某在日记里写:“原来奶奶的脚步声,比游戏里的胜利音乐更让人安心。” 这事儿给咱们提了个醒:教育不是技术战,是情感战。与其把手机锁进抽屉,不如和孩子约法三章;与其当“监控家长”,不如陪孩子学跳舞、做烘焙。就像符某某妈妈现在说的:“以前总觉得孩子不听话,现在才明白,是我们没听懂她心里的话。” 说到这儿,想问问各位:要是你家孩子为了玩手机“躲猫猫”,你会咋处理?是继续“严防死守”,还是试着定个“游戏公约”?来评论区聊聊呗,说不定你的经验能帮到其他家长呢!

云彩

不饿吗?