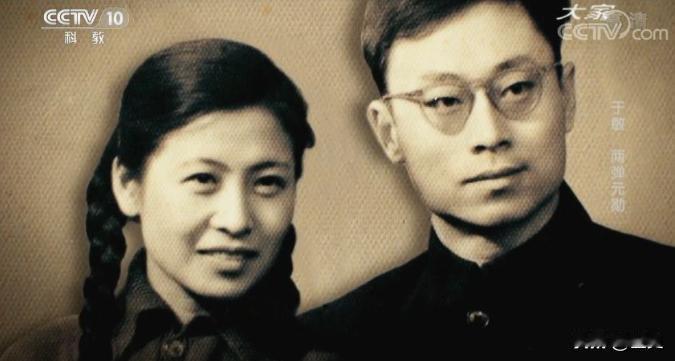

于敏在北大攻读物理期间,有次数学系出了一场超高难度的考试,平均分才20分,而他竟考了100分,这还只是开胃小菜,真正震撼的是后面这件事![大侦探皮卡丘] 1944年,于敏考上了北大工学院,本该是高兴的事,可父亲突然失业,学费成了大问题。 幸好一位同学的父亲伸出援手,他才能背着行李走进燕园。 那时候的北大条件很艰苦,夏天热得受不了,于敏就爬到景山顶上,汗水把书页都浸湿了。 冬天没暖气,他裹着旧棉袄躲在宿舍角落,借着微弱的光线啃那些晦涩的物理公式。 转到物理系后,他遇到了导师张宗燧,那是剑桥大学第一位中国籍讲师。 别人都怕难题,于敏偏偏专挑最硬的骨头啃,数学系出了道超难的考试题,全系平均分只有20分,他却拿了满分。 这事在北大传开了,连教授都说从没见过这么厉害的学生。 后来于敏被调到了近代物理研究所,那是新中国第一个核科学研究基地。 他和邓稼先这批人一起研究原子核理论,几年时间就把国际前沿的东西摸透了。 诺贝尔奖得主朝永振一郎来访,见到于敏后特别惊讶,称他为“国产土专家1号”,要知道,那个年代能出国留学的人都是凤毛麟角。 钱三强找到于敏,希望他转行去搞氢弹,这意味着要彻底隐姓埋名,放弃已经做出成果的理论物理研究,从零开始摸索一个完全陌生的领域。 美苏对氢弹技术封锁得死死的,我国手上连张草图都没有。 于敏没犹豫就答应了,他带着团队开始了艰苦的计算工作。 那时候我国只有一台每秒5万次运算的计算机,还不能全给他们用,剩下全靠算盘和纸笔。 后来那场“百日会战”最关键,于敏带着团队日夜不停地算数据,分析结果。 有时候一个方案算了几千遍,发现不对又推倒重来。 就是在这种极限压力下,于敏凭着对物理规律的敏锐直觉,从成千上万个数据里找到了突破口。 1967年,罗布泊传来消息,我国第一颗氢弹试验成功了。 从原子弹到氢弹,我国只用了两年多,这个速度让全世界都没想到。 更厉害的是,“于敏构型”让中国氢弹一出世就实现了小型化。 外媒评价说,这个突破“抵得上十个集团军”。可设计出这个方案的人,名字却一直是保密的。 在西北核试验基地那些年,于敏经历过多次严重的健康危机。 放射性环境加上超负荷工作,他的身体一度垮了,他去医院看邓稼先,两人就在病房里,一边输液一边讨论核武器发展的建议书,为国家争取到了关键的时间窗口。 在“两弹一星”功勋表彰大会上,于敏这个名字终于可以公开了。 此前的几十年里,他的家人都不知道他具体在做什么,只知道他在搞国防科研。 于敏坐着轮椅去领国家最高科学技术奖,很多人是那时候才第一次听说他的名字,才知道中国氢弹背后有这样一位隐姓埋名的功臣。 晚年时,于敏最愧疚的是对妻子,家里大事小情全是妻子一个人扛着。 他连孩子生病住院都赶不回去,因为那些实验数据必须有人盯着。 但妻子从来没有抱怨过,她明白丈夫在做一件对国家很重要的事情。 他们没想过要名要利,只是觉得国家需要,自己就该去做。 于敏在北京去世,他这一生,把最好的年华都给了戈壁滩,给了那些绝密的数据和公式。 直到今天,我们用的很多技术,源头都能追溯到那个年代打下的基础。 网友评论: “这才是真正的顶流! 相比现在的流量明星,于敏这样的科学家才是国家真正的脊梁。隐姓埋名几十年,用算盘打出氢弹,太震撼了。” “泪目了, 看到他说最对不起妻子那段,特别难受。一代人的牺牲,换来了我们今天的和平。我们真的不能忘记这些幕后英雄。” “知识就是力量的最佳诠释! 北大数学系那次考试,平均分20,他考100分,天才的起点就与众不同。更可贵的是,他把绝世才华毫无保留地献给了祖国。” “想想都热血沸腾,在几乎一穷二白的条件下,用2年8个月搞出氢弹,速度世界第一,这简直是科幻片里的剧情!‘于敏构型’太牛了!” “什么是家国情怀?于敏用一生给出了答案。 ‘国家需要,我就上’,简单一句话,重如泰山。这种精神在当今社会尤为珍贵。” “我们这代人的安逸,是站在巨人的肩膀上。 看完故事才深刻理解,今天的岁月静好,是因为当年有他们负重前行。” 在当今时代,于敏院士身上哪种品质最值得我们年轻一代学习和传承?是那份“国家需要,义无反顾”的担当? 是那种“甘坐冷板凳”的钻研精神,还是淡泊名利、将一生奉献给一个伟大事业的执着? 欢迎在评论区分享你的看法。 信源: 澎湃新闻(30年“隐身”为国铸氢盾的“国产土专家1号”,于敏)