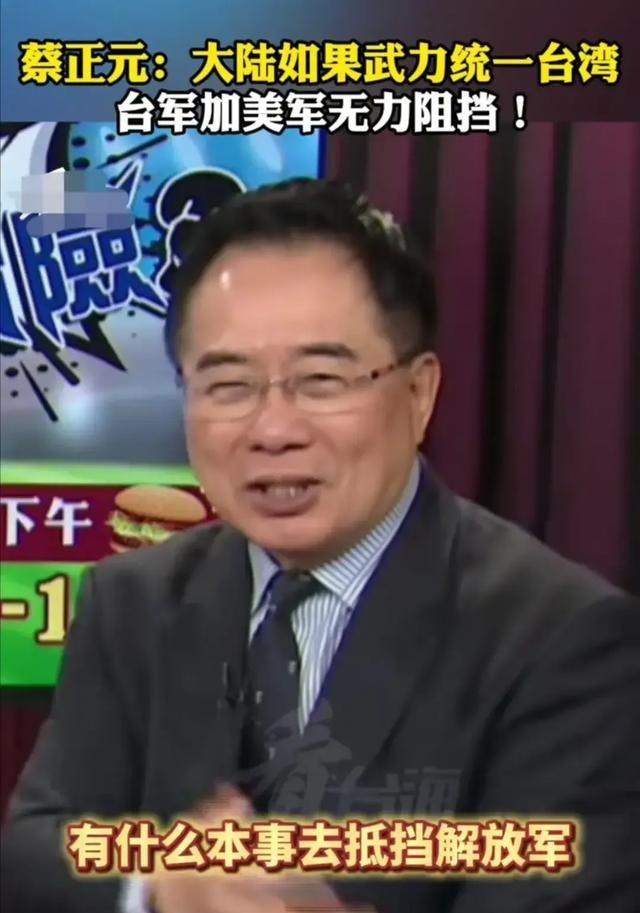

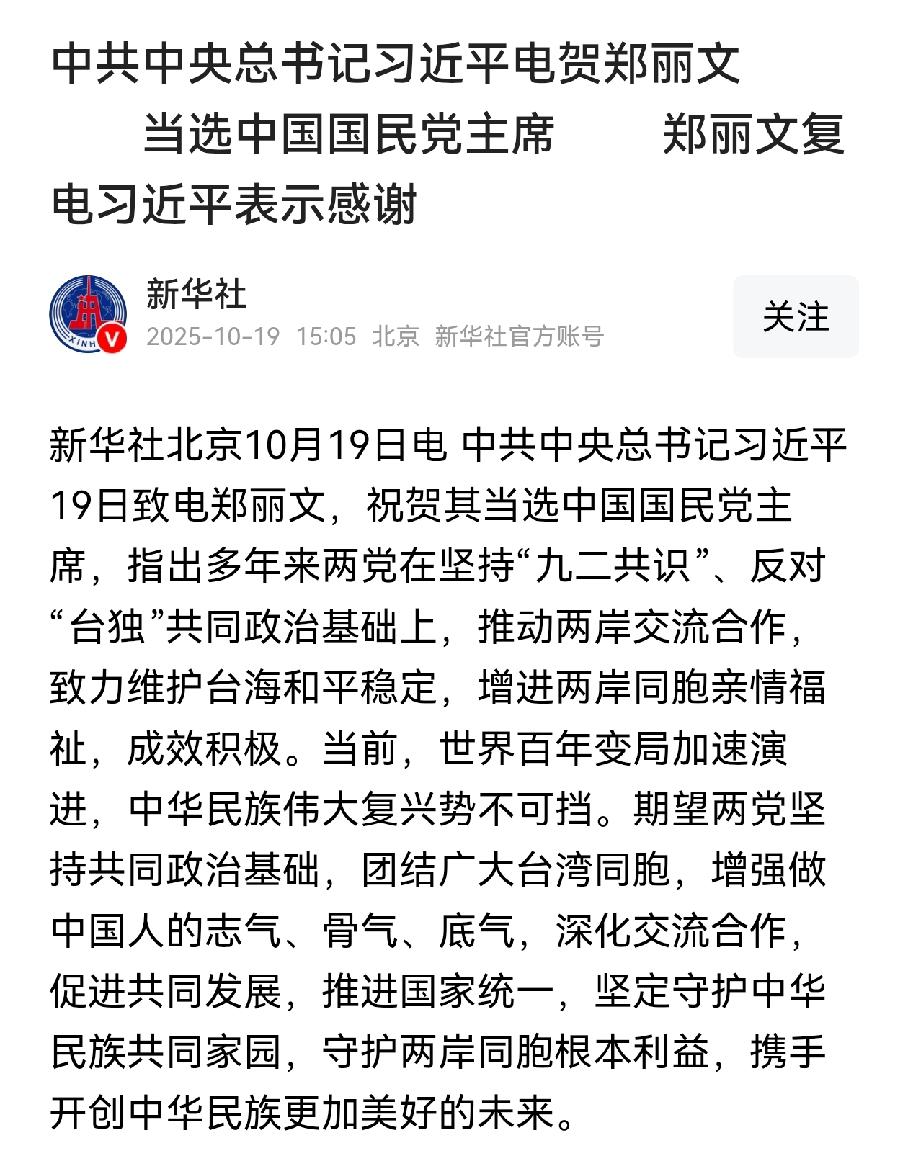

台湾省终于出个明白人,台媒体人陈凤馨:大陆之所以不打台湾省,不是因为我们官兵多么英勇,无人机、雷达锁定多么厉害,是因为大陆同胞喜欢我们,所以不愿意打我们,当大陆人民讨厌我们,台湾就没有什么“屏障”了,如果说中国大陆理性判断,我对你再怎么好,都没有用的时候呢?那你认为他会采取什么动作呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 陈凤馨的观点虽然直白,却抓住了台湾社会普遍存在的一个认知误区。 多年来,岛内一些绿营政客和所谓的“精英”,不断渲染台湾的军事防御能力——从无人机锁定目标的“神乎其技”,到雷达系统的“天眼护岛”,再到各种防空导弹和高科技预警系统,都被夸大成“台军足以抵挡大陆进攻”的铁壁铜墙。 这些说辞频繁出现在新闻报导、社交媒体乃至学校课堂上,逐渐形成了一种虚假的安全感,让很多台湾民众甚至年轻人认为,只要这些装备摆在那儿,就能高枕无忧。 然而陈凤馨用事实提醒大家,事情根本没那么简单。大陆之所以没有动手,不是因为被虚拟数据吓住,而是出于理性判断与情感考量——大陆对台湾同胞的关心与爱护,是目前和平的重要屏障。 这种善意表现在多方面:从职业资格互认、农产品零关税,到求学、就业便利,再到医保异地结算和生活保障,大陆用实际行动告诉台湾同胞,你们是家人,和平与发展才是最重要的。正是这种情感纽带,让大陆在战略上保持耐心,也让台湾暂时避免了局势失控。 然而,这层情感屏障并非坚不可摧。陈凤馨进一步指出,如果台湾一些政客继续热衷于勾连外部势力,甚至刻意去削弱两岸同胞间的情感,那么大陆的善意也有耗尽的一天。和平不是理所当然,也不是单方面的让步能够保障的。 当善意与耐心被消耗殆尽,国家统一的决心将不会动摇,而台湾的虚假安全感,也将彻底被现实打破。她的警示意味深长:真正的安全,不在于技术和武器,而在于理解两岸关系的本质,理解大陆人民的感情与底线。 陈凤馨的观察并非空穴来风。回顾近年来的两岸关系,无数细节都显示出大陆的耐心与善意。 比如,越来越多台湾青年选择到大陆求学和就业,不仅因为经济机会,更因为社会氛围和生活便利。这其中的每一项政策——无论是学历认可、专业执照互通,还是创业支持和社会保险保障——都让台湾同胞感受到大陆的诚意与包容。 相比之下,岛内却存在不少政治人物和媒体,将这些现实忽略甚至扭曲,转而制造“外敌威胁论”,进一步误导民众对安全的认知。这种现象不仅让台湾陷入错觉,也加剧了民众对局势的不安,反而削弱了自身的理性判断能力。 陈凤馨指出,心理上的“屏障”往往比物理上的防御更脆弱。武器和雷达再先进,也只能在有限范围内发挥作用;但如果民众与大陆同胞的情感纽带断裂,再坚固的防线也无法阻挡现实的冲击。 这不仅是战略层面的提醒,更是对台湾社会的一种警醒:认清现实,正视两岸关系中的情感和理性因素,才是确保自身安全和未来发展的关键。 除了情感因素,大陆在战略上也始终保持理性判断。无论是经济政策、文化交流,还是社会制度上的便利,都是一种耐心的战略布局。大陆从未放弃用和平的方式促进统一,而这种善意策略,也让台湾在很多时候仍有“缓冲空间”。 然而,这种空间不是无限的,它依赖于台湾内部社会的理性与自制。如果继续沉浸在虚假的安全感里,拒绝理解两岸人民的情感联系,长期下去,只会加速屏障的消失,增加冲突的风险。 值得注意的是,陈凤馨并非孤立地表达这种观点。岛内有越来越多理性的声音开始提醒民众:安全感不是依靠武器,也不是靠政治口号,而是建立在真实理解和相互尊重的基础上。 许多台湾年轻人逐渐意识到,大陆并非冷冰冰的“敌人”,而是同胞,是生活与工作上可能最可靠的伙伴。认清这一点,才能真正理解两岸关系的复杂性,也才能在面对外部压力和内部挑动时,保持清醒和理性。 陈凤馨的警示还具有更深层的战略意义。她指出,和平与安全不是理所当然的馈赠,而是双方共同维护的结果。大陆的耐心和善意是有条件的,当这些条件被不断消耗,台湾所依赖的“屏障”就会崩塌。 这不仅是一种警告,更是一种理性的提醒:真正的安全感和未来的稳定,需要双方理解、尊重、合作,而非依赖幻想和外部依托。 陈凤馨的观点直击两岸关系的核心。大陆不打台湾,不是因为技术或军力的悬殊,而是因为情感和理性的考量。台湾所谓的防御体系,如果脱离了这一现实,就像海市蜃楼一样虚幻。 台湾社会需要正视这一点,理解和平的价值,也理解大陆善意的底线。继续夸大虚假安全感,拒绝情感联系,最终受伤的,仍然是台湾民众自己。