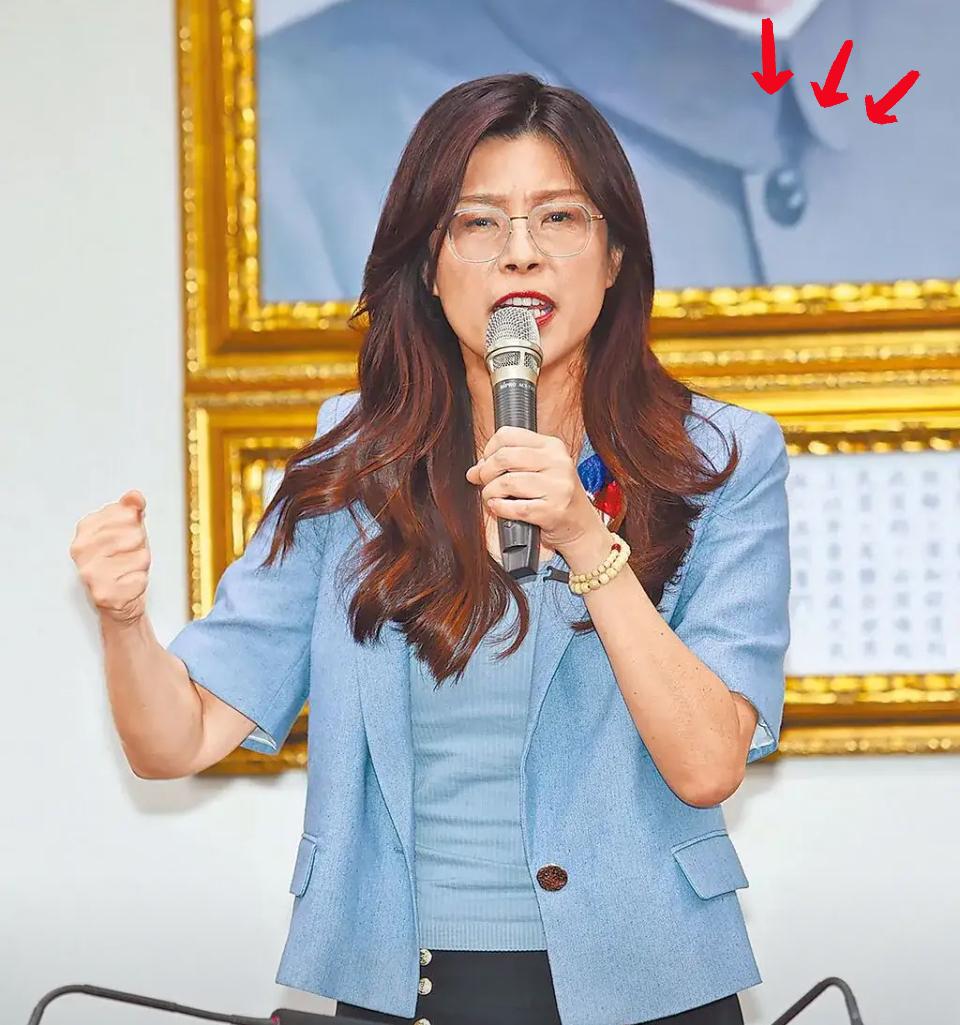

中共中央向郑丽文发出贺电。针对郑丽文当选中国国民党主席一事,中共中央贺电内容表示,国共两党有坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础,期望两党能够坚持共同政治基础,增强做中国人的志气、骨气、底气,深化交流合作,促进共同发展,推进国家统一。 这场选举被外界视为国民党能否重振旗鼓、在两岸议题上发挥更大作用的关键节点。郑丽文作为候选人之一,凭借其在两岸事务上的务实立场和过往推动交流的实践,最终在党内投票中胜出。消息传出的当天,北京方面便迅速启动了贺电程序,这一速度本身就透露出非同寻常的信号。 贺电的核心内容聚焦于“九二共识”与“反对台独”两大基石。文件中明确提到,自1992年两岸达成“各自以口头方式表述坚持一个中国原则”的共识以来,国共两党在此框架下推动的经贸合作、文化交流、人员往来等项目,已累计促成超过2000项具体协议,惠及数百万两岸民众。 例如,2015年两岸企业家峰会达成的制造业合作计划,仅在江苏一地就创造了12万个就业岗位;2023年启动的“两岸青年创业扶持计划”,已有超过3000个台湾团队获得资金与政策支持。这些数据在贺电中被特别提及,旨在强调共同政治基础带来的实际红利。 更深层的背景是国际格局的剧烈变动。2025年的世界正经历百年未有之大变局,地缘政治冲突频发,全球经济复苏乏力。在此背景下,台湾问题作为中国核心利益中的核心,其解决路径的任何风吹草动都会引发连锁反应。 贺电中“增强做中国人的志气、骨气、底气”的表述,被解读为对台湾社会内部“去中国化”倾向的直接回应。据台湾内部事务主管部门统计,近五年内,台湾中小学教材中涉及中国历史文化的篇幅缩减了近40%,而“本土意识”内容增加了25%。 这种趋势与大陆推动的“文化同源”工程形成鲜明对比,国共两党能否在此领域达成新的合作共识,成为观察点之一。 郑丽文的复电同样值得玩味。她在回应中未回避历史问题,而是重申了国民党对“九二共识”的坚持,并特别提到“两岸同为炎黄子孙”的表述。 这种表述在国民党内部并非没有争议——近年来党内“本土派”力量上升,部分人士主张以更模糊的“宪法共识”替代“九二共识”。郑丽文的选择,被分析人士视为在党内平衡与两岸需求间寻找支点的尝试。 她提出的“强化交流合作、促进台海和平稳定”具体路径,包括恢复两岸航点、扩大学生交流规模、共建跨海峡产业园区等,这些提议与大陆近期推出的“惠台31条”升级版政策存在诸多契合点。 从更宏观的视角看,这封贺电与复电的时机选择颇具深意。2025年恰逢抗日战争胜利80周年,两岸共同的历史记忆成为可挖掘的情感纽带。 与此同时,大陆经济总量已突破20万亿美元,对台贸易依存度却从2010年的4.3%下降至2.8%,这种经济结构的变化正在重塑两岸互动的底层逻辑。 贺电中“推进国家统一”的表述,不再单纯依赖经济杠杆,而是更多强调文化认同与民族复兴的叙事,这反映出大陆对台政策从“经济融合”向“心灵契合”的阶段性调整。 对于普通民众而言,这封贺电带来的最直观感受或许是两岸直航航班的增加。据民航局消息,贺电发出后24小时内,两岸航空公司已提交新增10条航线的申请,预计明年春节前可恢复至疫情前水平的80%。 而在社交媒体上,台湾网友对“惠台政策能否真正落地”的讨论热度上升了300%,大陆网友则更关注“国民党能否约束岛内‘台独’势力”。这些民间声音的交织,恰恰印证了贺电中“为两岸人民谋取最大福祉”的现实需求。 当夜幕降临台北时,郑丽文办公室的灯光依然亮着。她面前摆着两份文件:一份是贺电全文,另一份是党内“本土派”递来的质疑材料。如何在这两者间找到平衡点,将决定她能否带领国民党在两岸关系中扮演更积极的角色。 而北京方面,也在密切观察着每一个细节——毕竟,在民族复兴的征程上,台湾问题始终是必须跨过的门槛。这场跨越海峡的互动,究竟会成为新的起点,还是又一次短暂的火花? 答案或许就藏在未来的每一次交流、每一项合作之中。您如何看待国共两党在当下局势中的互动空间?欢迎在评论区分享您的观点。