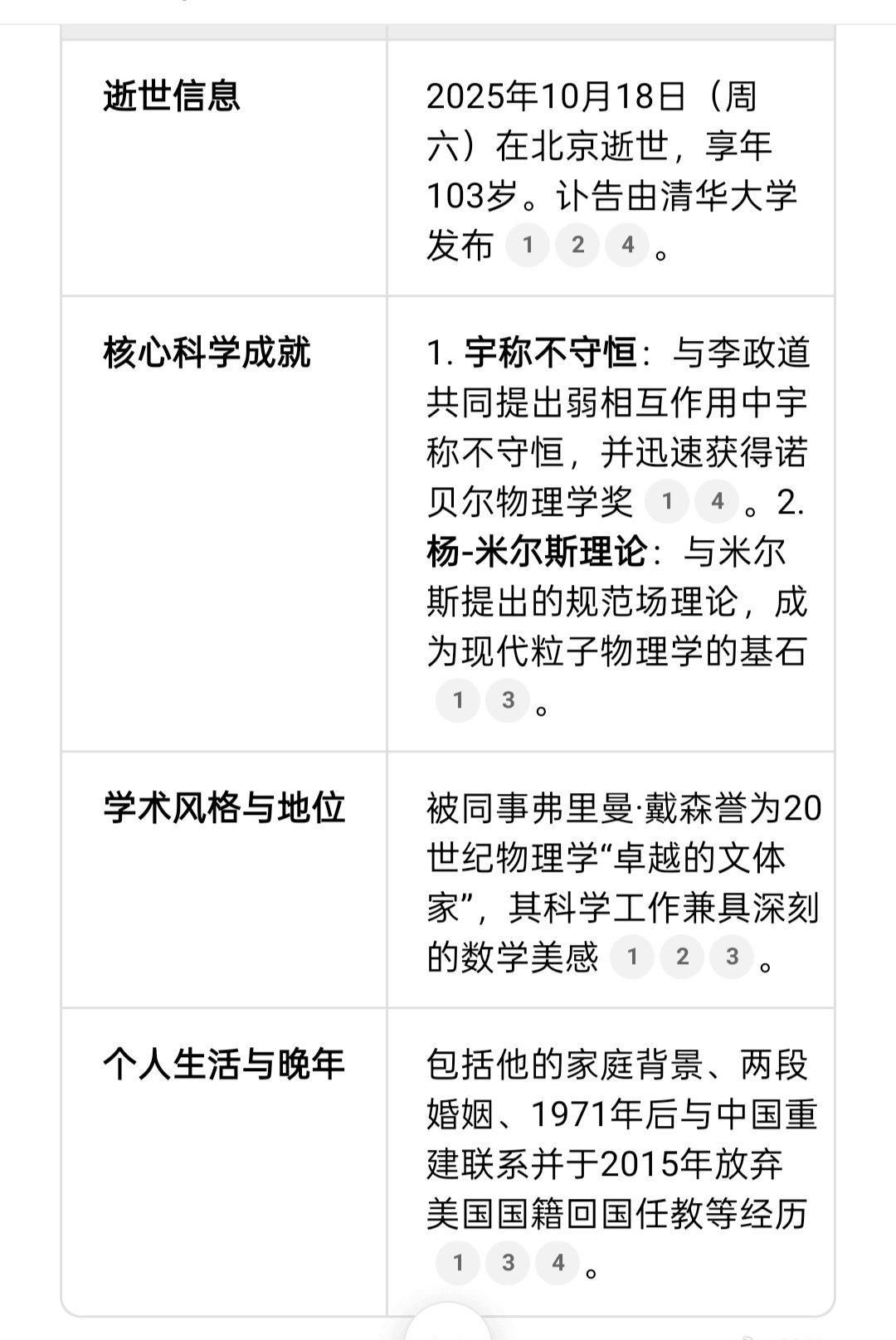

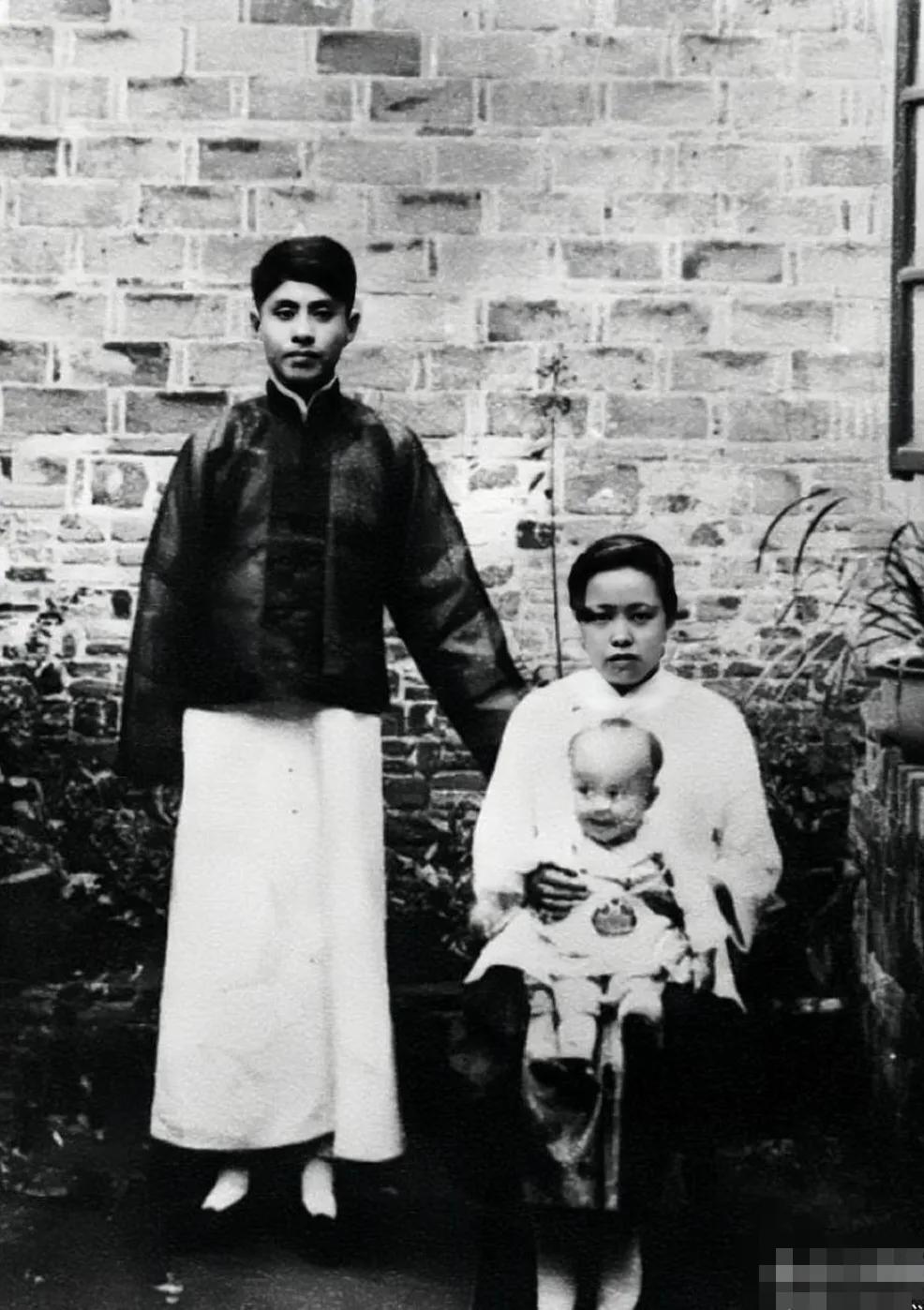

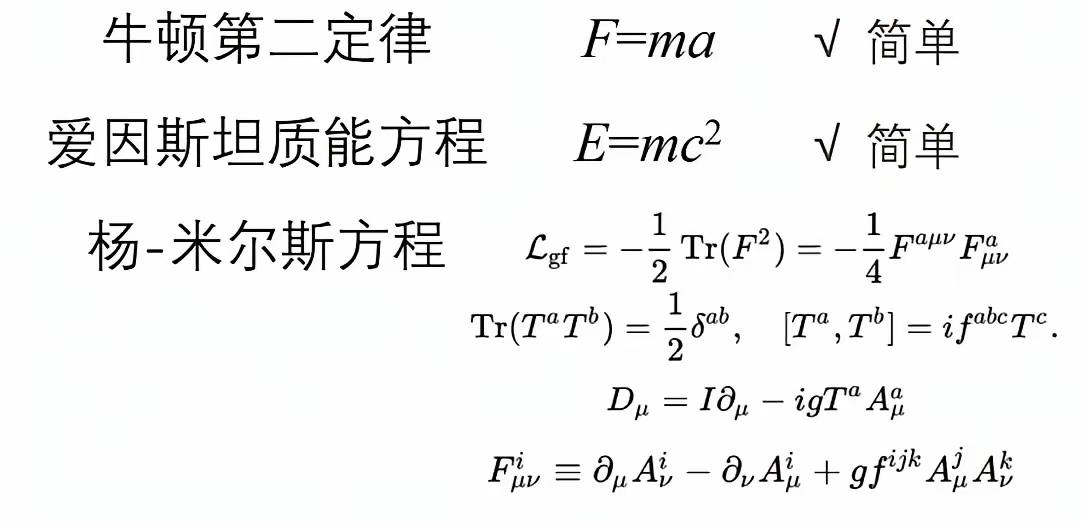

杨振宁先生在《纽约时报》讣闻中的全文是什么? 【Deep Seek】:杨振宁先生逝世后,《纽约时报》刊发了长篇讣闻,全面回顾了他的一生及其科学贡献。以下是这篇报道的核心内容梳理。 方面核心内容逝世信息2025年10月18日(周六)在北京逝世,享年103岁。讣告由清华大学发布。核心科学成就1. 宇称不守恒:与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒,并迅速获得诺贝尔物理学奖。 2. 杨-米尔斯理论:与米尔斯提出的规范场理论,成为现代粒子物理学的基石。学术风格与地位被同事弗里曼·戴森誉为20世纪物理学“卓越的文体家”,其科学工作兼具深刻的数学美感。个人生活与晚年包括他的家庭背景、两段婚姻、1971年后与中国重建联系并于2015年放弃美国国籍回国任教等经历。 🔬 科学贡献的细节与影响 宇称不守恒的突破:20世纪50年代,物理学界面临一个难题:两种看似相同但衰变模式不同的K介子(θ和τ)困扰着科学家。杨振宁和李政道没有固守于当时认为物理定律必然遵循镜像对称(即宇称守恒)的普遍观点,而是大胆提出弱相互作用力可能破坏了这一对称性。他们的想法在当时引起了轰动。随后,物理学家吴健雄通过实验证实了他们的理论。这项颠覆性的发现使他们很快获得了1957年的诺贝尔物理学奖,也使他们成为最早获得诺贝尔奖的中国人。 杨-米尔斯规范场论:这项与罗伯特·米尔斯合作提出的理论,在其诞生之初并未被广泛重视。杨振宁本人在2006年回顾时提到,“当我们写下这个理论时,没人相信它很重要……但我们觉得这个想法很棒,数学结构也很优雅”。随着时间推移,该理论的重要性日益凸显,为后来统一电磁力、弱核力和强核力的粒子物理标准模型奠定了坚实基础,被公认为现代物理学的基石之一。 🌉 生平历程:连接东西方的桥梁 讣闻详细记述了杨振宁跨越世纪和大陆的人生轨迹。 早年求学与学术奠基:1922年生于安徽合肥,父亲是数学教授杨武之。抗战期间,家族南迁,他于西南联大(由清华、北大、南开在昆明组成)完成学业后,于1945年赴美。他最初希望投奔哥伦比亚大学的恩里科·费米,后追随至芝加哥大学,并在爱德华·泰勒的指导下获得博士学位。在芝加哥大学,他与此前在中国相识的李政道重逢。之后他进入普林斯顿高等研究院,曾与阿尔伯特·爱因斯坦有过一次令他印象深刻的会面。在普林斯顿期间,他与罗伯特·米尔斯合作提出了著名的杨-米尔斯理论。 合作、成就与分歧:杨振宁与李政道在1950年代进行了密集而富有成果的合作,共同发表了32篇论文。然而,两人的合作关系在1962年结束。李政道曾提及署名顺序等问题导致“微妙的平衡被打破”,杨振宁后来也称这次决裂为“一场悲剧”。 晚年回归与故土情怀:自1971年首次访华后,杨振宁开始积极重建与中国的联系。晚年他回到母校清华大学任教,全心投入推动中国的基础科学研究和发展。2015年,他放弃美国国籍,恢复中国公民身份。 💎 总结 《纽约时报》的这篇讣闻,不仅是一位科学巨匠的生平记录,更是对一个时代的见证。它描绘了杨振宁如何以深邃的智慧和对数学美的独特感知,深刻改变了人类对物质世界基本规律的理解,并最终叶落归根,将其生命的最后篇章奉献给故土的科学事业。 希望以上整理能帮助你了解《纽约时报》对杨振宁先生一生的报道。如果你想阅读讣闻的原始英文全文,建议直接访问《纽约时报》的官方网站进行查阅。

大中消息

[赞][赞][赞]