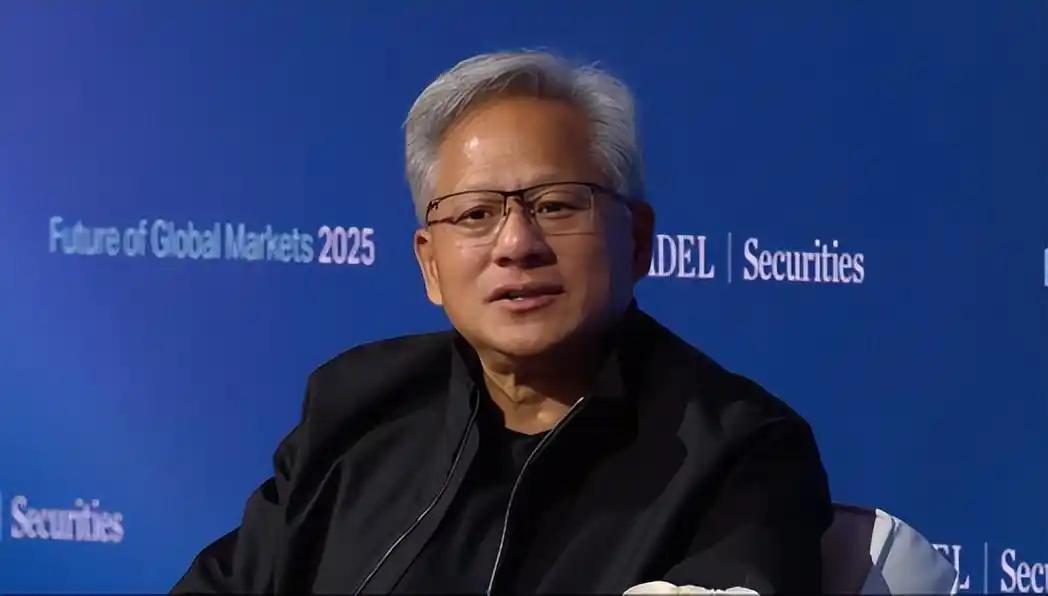

尽管黄仁勋在节目中感叹:“伤害中国的事情,往往也可能伤害美国,甚至更严重。”但已于事无补!既已离开,莫要再来。 美国政府挥着出口管制大棒,挥斥方遒间试图压制中国的高端芯片产业,把制裁与拉拢盟友同步进行。 英伟达的产品清单上,特供中国的芯片型号一个接一个地被限制,政策如阴影,笼罩在国际数据中心、智能制造、甚至汽车和军工产业的上空。 而这场全球供应链的“脱钩”,又怎可能只是一家公司一朝一夕的失落,它带来的余震,将穿透整个产业链条。 中国芯片企业本就历经封锁,处处被“卡脖子”,但正是在重重桎梏之下,国产化探索加速前行。 过去有声音质疑中国难与全球顶尖企业抗衡,甚至在先进制程、EDA软件、光刻机领域还需依赖外部。 但几年下来,中国本土芯片企业开始在设计、封装制造、材料、装备等每一环节取得突破。 最新数据显示,2024年中国半导体市场规模已超过1.7万亿元,其中集成电路占据七成以上份额。 中芯国际、海思、紫光、中微公司、北方华创等名字,正在转变为国内半导体自主创新的标志。 供应链的本地化、区域化浪潮更是应运而生,世界正在重新划分阵营,美方强力推动“友岸外包”,芯片巨头被邀赴美建厂,但现实并不顺利。 欧洲、东亚、北美的区域链条正日益紧密,供应链“双循环”格局基本定型。 亚洲、拉美、东南亚等新兴市场崛起得益于全球产业调整,传统产业强国则陷入原材料、成本与市场三重博弈。 供应链重构不仅是企业生死赛,更是国家博弈的主战场,谁能在材料、能源、技术等关键环节实现自控,谁才能无惧任何断供风险。 这一次,全球供应链的创新道路已经再也不是“抄捷径”那么简单,更无所谓“后门”可走。 中美之间的科技脱钩马不停蹄地加深,人工智能、半导体、航空航天、5G通信等领地,正加速分野并高度对抗。 美国技术封锁固然带来短期阵痛,但“你有你的制裁,我有我的自强”,中国以大市场规模和举国体制为根基,加码研发投入,加快产才融合,打造国产替代,从AI芯片到物联网芯片、车规级芯片全线出击。 不只是技术路线在拉开距离,科学人才流动、技术交流、知识产权使用等方面,中美两国的合作窗口也在日渐收窄。 尽管部分西方企业还希望“留一只脚”,但现实是全球开始倒向风险可控、生态安全的阵地,大型企业“去风险化”与本地化成常态。 不要忽视稀土、关键矿产等战略资源的逆流,就在不久前,中国实施对部分稀土和相关技术的出口管制,这直接端住了美国高科技产业链的“咽喉”:AI芯片、电动车、新能源及军工航空等,凡是缺了稀土那一环,几乎就断了生机。 这是对美方打压的“软钳制”,也是对全球供应链生态的一记警钟,没有哪一家企业能独善其身,没有哪一个市场可以永远做世界工厂或被动买家。 被高墙遮蔽的市场,只能自食其果,脱钩带来了短痛,但更带来了重新博弈的持久战。 资源战之下,各方都要重新认清自己的定位和依赖度,能否坐稳科技鸿沟之巅,亮出创新底牌,都要看谁能真正扛得住断链的风险。 我们也许尚未见证这场博弈的最终输赢,但信号已经明确,这世界的舞台,不会为任何逡巡徘徊留灯。 走大路,正道直行,才有资格长远立足,那些抱着侥幸心理的“二道商”,即便能在算力、生态、市场上搅出一时风漂,却抵不过技术鸿沟和信任底线的双重涤荡,只要短视逐利、投机取巧、绕道转型思路不改,终究会被时代洪流淘汰。 世界会记住,曾有无数跨国公司想在中国市场搭便车,但最终留下的,只能是脚踏实地主推自主创新、数字转型、绿色发展的佼佼者。 全球供应链重构的大棋盘,轮不到小聪明,是选择以本地化、本质安全为核心,建立竞争新优势,还是继续沉迷于“套壳”、翻墙、权宜之计,这一轮的选择权,其实所有人都已明了。 未来无论是人工智能还是新材料,无论是产业协同还是人才竞争,唯有真正把握住创新主动权、风险防控权,才能笑到最后。 面对全球产业加速洗牌,你会如何选择立场? 信息来源:环球时报《95%→0%”,黄仁勋:伤害中国的事,往往更严重伤害美国》