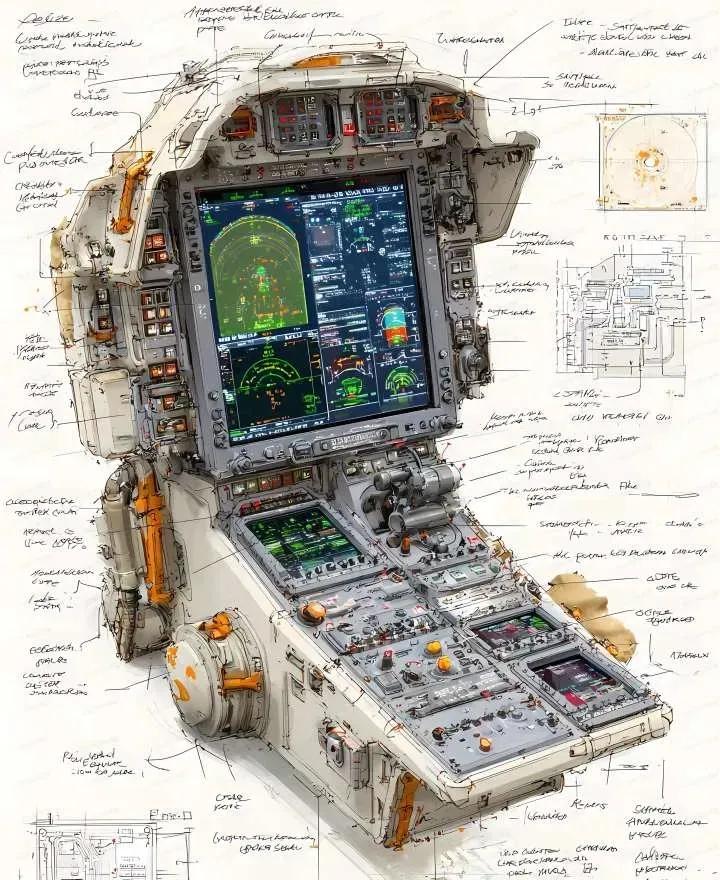

为何飞机,要搞这么复杂化?早期飞机,搞两层机翼也是一种复杂设计。莱特兄弟的初代双翼飞机,虽速度不快,却解决了“起飞难”问题。 飞机看着越来越复杂,不是设计师闲得没事干想折腾,全是被逼出来的。 当年莱特兄弟搞出第一架能正经飞的机器,用的是两层翅膀,那时候没人觉得这设计多余,反倒觉得是神来之笔。 那会儿的飞机,机身是木头架子,蒙着布,发动机功率低得可怜,想让这么个玩意儿离开地面,就得靠足够的升力。 两层翅膀叠起来,面积一下变大,升力跟着涨,才能把机身拖上天,顺便还能靠上下翼之间的支架撑着,让整个结构更稳当,不会飞着飞着散架。 但这设计的毛病也明摆着,两层翅膀加一堆支架和拉线,飞的时候风阻特别大,速度根本提不上去。 而且多了一层翅膀和那些连接的零件,整机重量也上去了,反过来又拖累了性能。 这就是航空设计的老规矩:没有完美的方案,只有当下最合适的权衡。 早期飞机的核心需求是“能飞起来”,所以宁愿接受重量和阻力的代价,也要先解决升力问题。 后来情况变了,发动机越做越有劲,能提供的动力越来越足。更关键的是,高强度的铝合金出现了,这东西又轻又结实,不用靠两层翅膀就能做出能扛住载荷的机翼。 设计师们发现,把两层翅膀改成一层,去掉那些碍事的支架拉线,风阻一下小了好多,飞机速度蹭蹭往上涨。 但单翼机低速的时候升力不够,起飞降落费劲,于是又加了襟翼这类能活动的部件,起飞时放下来增加升力,飞起来再收回去减少阻力。 这哪里是变简单了,分明是把表面的复杂藏到了内部,换了种更高级的方式解决问题。 飞机的复杂程度,跟着用途一路水涨船高,一开始只是让人飞起来就行,后来要拉人、拉货,还要打仗。 民用客机要装几百号人,机身得做得又大又结实,还得保证安全舒适,这就需要更复杂的机身结构。 以前的木头架子肯定不行,换成了半硬壳式的金属结构,能扛住更大的压力。 发动机也从螺旋桨换成了喷气式,内部的叶片、燃烧室、控制系统密密麻麻,比早年的活塞发动机复杂几十倍,但能提供更大的推力,让飞机飞得更快更远。 军用飞机的需求更刁钻,要隐身、要灵活、要能挂武器、要能全天候作战。 为了隐身,机身不能有直角,表面得涂特殊材料,连发动机进气口都得精心设计。 为了灵活,操控系统不能再靠钢索拉着动,改成了电传操纵,靠计算机精准控制各个翼面的动作。 这些需求堆在一起,飞机想不复杂都难,设计师们要考虑的不只是飞起来,还要兼顾速度、航程、载重量、安全性,甚至还有维护成本和使用寿命,每一项都得平衡好。 有人觉得早期双翼机简单纯粹,现代飞机花里胡哨,这种看法其实没说到点子上。 早期飞机不是不想做得更“高级”,是当时的材料、动力和技术认知都跟不上。 现代飞机的每一处复杂设计,都是为了解决具体问题,比如可收放的起落架,起飞后收进机身,就是为了减少阻力;机翼上的各种小翼片,是为了提高效率节省燃油。 驾驶舱里的一堆仪表和屏幕,是为了让飞行员能掌握所有飞行状态,保证安全。 航空领域从来没有“为复杂而复杂”的设计,有些小型飞机现在还在用双翼结构,因为它们不需要飞得快,反而需要低速时的大升力。 比如用来撒农药或者短途运输,这种情况下双翼设计反而比单翼更实用,这说明复杂与否,全看需求匹配度,不是越复杂就越好,也不是越简单就越高级。 飞机的发展史,其实就是一部不断做选择题的历史,选升力就得牺牲点速度,选速度就得在材料上找突破,选大载重量就得把结构做扎实。 每一次技术进步,看似让飞机变得更复杂,本质都是在找到更优的平衡方式。 那些被淘汰的设计,不是因为不好,而是因为有了能更好平衡需求的新方案。 现在的飞机,已经成了集材料学、力学、电子技术、计算机技术于一身的复杂系统。 表面上看零件越来越多,结构越来越精密,实际上是人类对飞行的要求越来越高,同时解决问题的能力也越来越强。 复杂不是目的,是实现更安全、更高效、更多样飞行的必经之路。