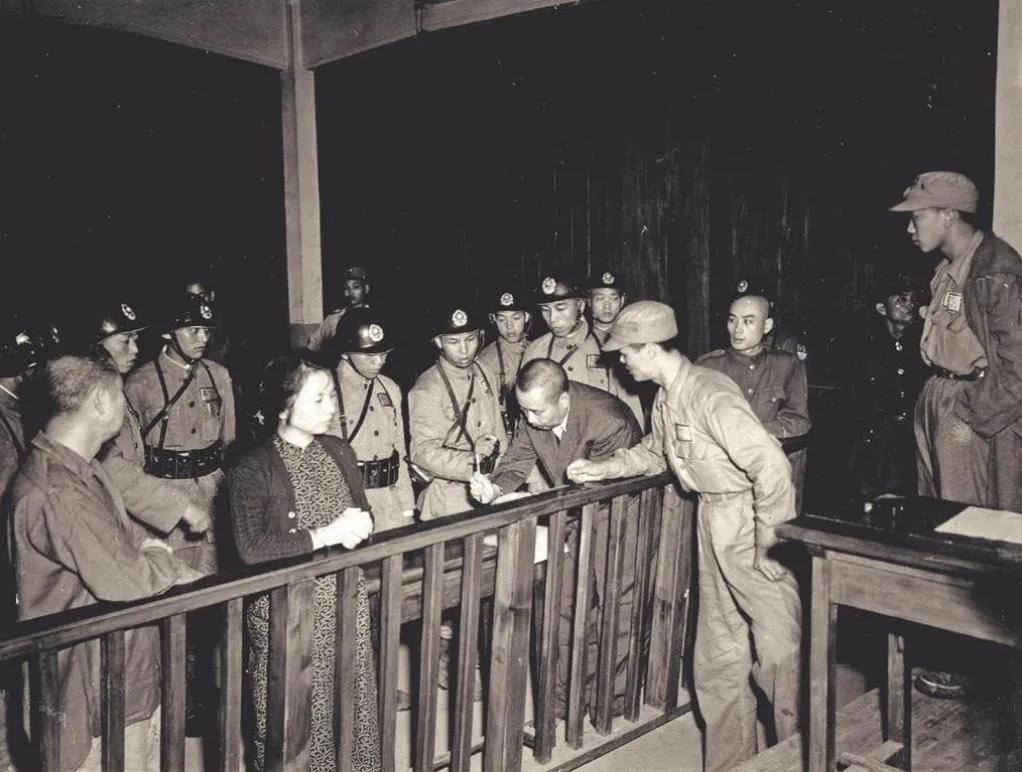

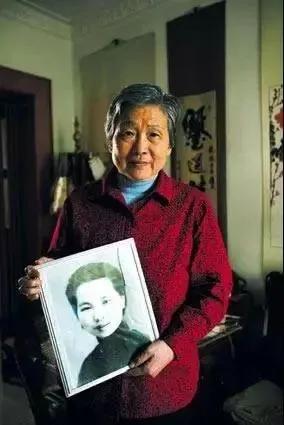

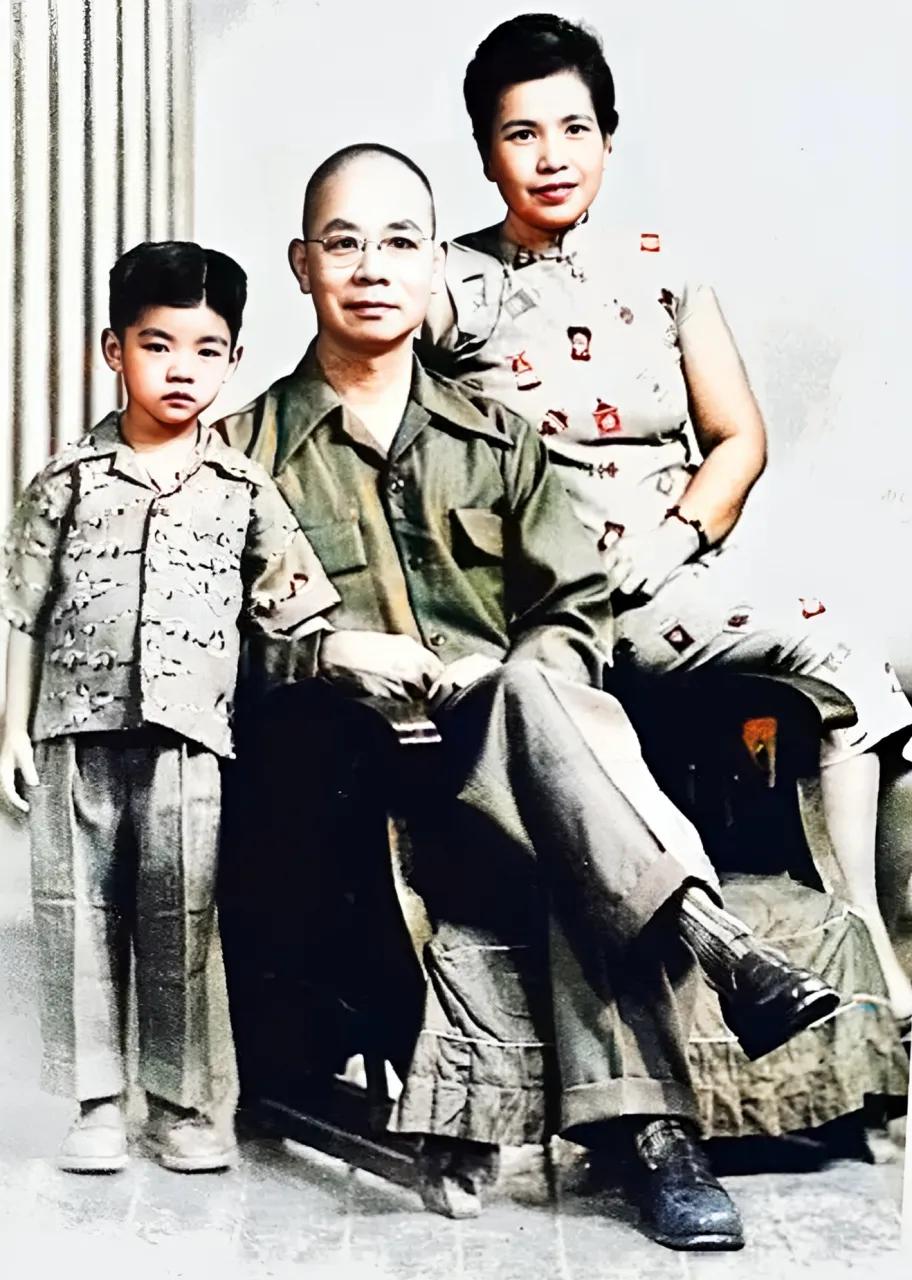

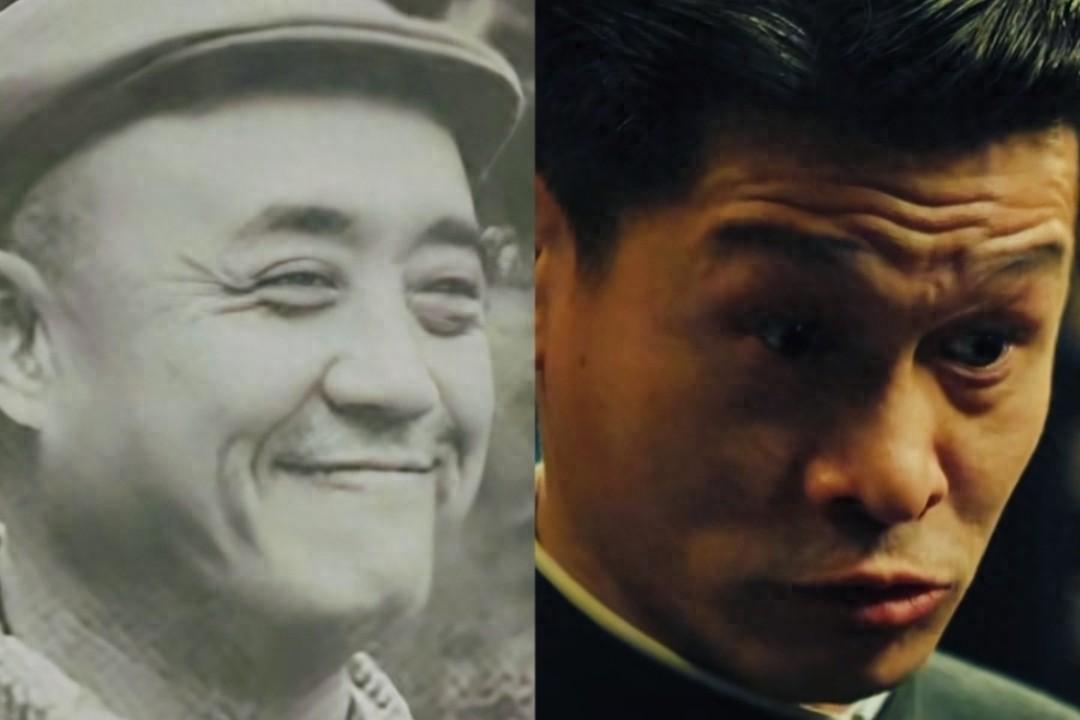

1950年6月10日,在通往刑场的路上,吴石突然对押解人员说:“我妻子身体不好,请善待她。”没人能想到,这句看似平静的叮嘱,成了妻子王碧奎此后一生的序章! 那年,王碧奎刚三十出头,丈夫是蒋委员长的得意门生。 家里书柜上摆着作战地图,桌上放着未喝完的茶,谁也没料到,这一切都在一夜之间坍塌。 抓捕那天,门被踹开,文件散落一地,孩子吓得哭成一团。 王碧奎被推搡着走出家门时,邻居都不敢出声,只听得脚步声回荡在长巷。 王碧奎原本是个温顺的人,她喜欢在傍晚给丈夫送一碗热汤,看他一边看文件一边皱眉。 那时她以为这辈子只要跟着他,就够了。 可战争让她失去了所有。 吴石被叛徒出卖、秘密处决,她也被带走审问。 审讯的人冷声威胁:“你知道他的事,只要说一句,就能活。” 她只是摇头:“他每天都在写字、画图,我不懂。” 那一刻,她不是没怕,只是她知道,一旦说了”他一辈子的坚持就白费了。 出狱后,王碧奎回到了那个早已空了的家。 家具被搬走,墙上钉子还在,她在地上坐了很久,手里紧握着那封信,那是吴石留下的遗书。 那是一封没有结尾的信,只写了短短的几句话:“阿奎,若我不在了,好好照顾孩子。”她用这几句话过了半辈子。 为了养活几个孩子,她白天替人浆洗,晚上给邻居缝补。 那时候的她,穿着旧衫,指甲里永远嵌着肥皂泡的痕迹。 可她从不让孩子辍学:“你爸说过,读书能让人看清路。” 孩子问她:“爸爸是坏人吗?” 她咬着牙说:“不是,他只是没回家。” 讽刺的是,那位出卖吴石的叛徒蔡孝乾,在台北过着奢靡的生活,抽着雪茄、出入舞会。 而吴石的妻儿,却靠几分钱的手工活过日子。 历史从来不公平,但她从未抱怨过。 每到清明节,她会在窗台摆一碗白米饭、一盏小灯,说那是“阿石的归处”。 1973年,大陆传来消息,吴石被追认为烈士。 那一刻,王碧奎沉默良久,只说了一句话:“他终于有名字了。” 可她依然没能去祭拜,海峡的距离成了永远的隔阂。 又过了二十多年,孩子们终于把吴石的骨灰从台北带回北京。 那年,王碧奎已离世。 合葬的墓碑上,刻着他们的名字,终于并排。 王碧奎这一生,没有上过战场,却打了一场漫长的仗。 她与命运、与孤独、与沉默为敌。,没有演讲、没有头衔,却用最普通的方式守住了信念。 人们总在歌颂英雄的牺牲,却常常忘了那些在废墟里默默收拾残局的人。 吴石用生命守住信仰,王碧奎用余生守住爱情。 她不喊口号,也不反驳命运,她只是把一生都交给了等待。 等一个回不来的人,等一个迟到的名字,等一个迟来的“归家”。 她的故事告诉我们:有些信念,不需要呐喊,只需活成一种沉默的坚持。 真正的忠诚,不是誓言,而是无声的守候。