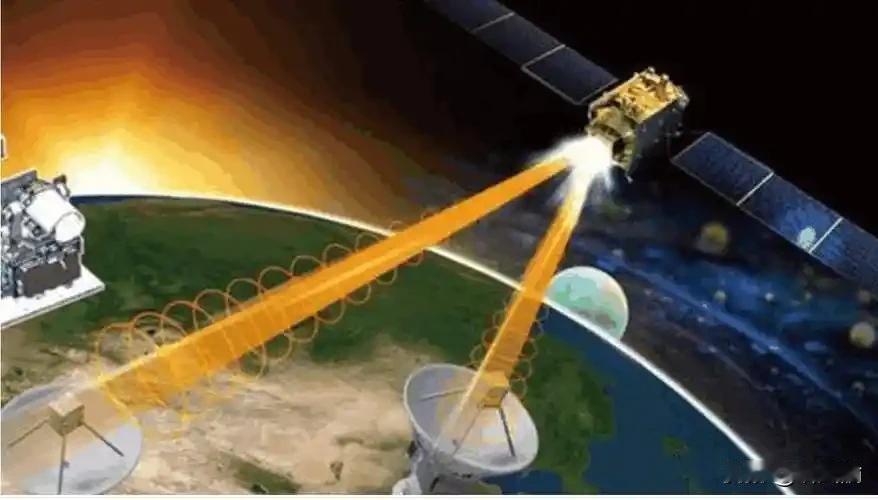

美军的F-35,从冲绳起飞,20分钟就能抵达中国沿海。但中国的东风-17,从发射到命中冲绳基地,需要多久?答案是:更快!在美国的轰炸机抵达目标之前,它的机场,就已经不存在了。 这场看似不对称的较量,实则暗藏着现代战争形态的深刻变革,2019年国庆阅兵式上首次亮相的东风-17,其独特的扁平弹体设计立即引发西方军情部门关注。 与传统弹道导弹不同,这款武器在再入大气层后会进行"水漂式"机动,轨迹如同在太空中打水漂的石子,这种不可预测的飞行路径,使得现有反导系统的拦截窗口从分钟级压缩至秒级。 冲绳基地作为美军在第一岛链的核心支点,常年部署着F-15、F-22等先进战机。基地内12条硬化跑道、24个机库以及配套的油料库和弹药库,构成了一个完整的作战体系。 但正是这种集中部署的模式,在面对高超音速武器时暴露出致命弱点。根据公开的卫星图像分析,东风-17的射程覆盖范围恰好将整个冲绳群岛纳入打击半径,其末端突防速度可达15马赫,相当于每秒飞行5.1公里。 现代防空系统的拦截原理,本质上是计算来袭目标的飞行轨迹。对于传统弹道导弹,防御方可以通过早期预警卫星、远程雷达和海上侦察机构建三层预警网。 但东风-17的乘波体设计使得其飞行轨迹呈现非线性变化,美国导弹防御局2021年的模拟推演显示,现有标准-3拦截弹的成功率在面对此类目标时不足30%。更关键的是,从发射到命中的全过程仅需12-15分钟,这比F-35从冲绳起飞到抵达目标空域的时间还要短。 这种时间维度的压缩,正在重塑战略威慑的平衡。当美军战机还在爬升阶段时,东风-17的弹头可能已经穿透冲绳基地的混凝土机库。 每个标准机库需要承受相当于2.3吨TNT当量的直接命中才能确保摧毁,而东风-17配备的钻地弹头能穿透6米厚的钢筋混凝土,这对依赖硬杀伤手段的传统防御体系构成降维打击。 军事专家指出,高超音速武器带来的不仅是物理层面的破坏,更是作战理念的革新。过去需要数小时完成的"发现-定位-跟踪-打击"链条,现在被压缩到分钟级别。 这种变化迫使美军不得不重新评估其在西太平洋的基地布局,五角大楼2023年预算案中,关岛基地的加固工程费用同比激增47%,显示出防御重心正在向后撤。 值得注意的是,这种技术代差并非孤立存在。中国在2022年珠海航展上展出的鹰击-21高超音速反舰导弹,与东风-17共享着相似的乘波体技术。 当这些武器形成体系化作战能力时,第一岛链内的美军基地将面临前所未有的生存挑战。有分析认为,未来战争中"先发制人"的概念可能被重新定义——不是谁先开火,而是谁能更早地完成打击闭环。 站在地缘政治的视角观察,这种军事技术的突破正在改写战略博弈的规则。当防御方能确保在攻击方发起行动前就使其丧失作战能力时,传统的威慑平衡就被彻底打破。 这种变化或许解释了为何近年来美军不断调整亚太战略,从"重返亚洲"到"印太战略",其背后折射的是对技术变革的被动适应。 这场看不见的较量提醒我们,现代战争的胜负往往在发射按钮按下前就已注定。当东风-17的尾焰划破天际时,它带走的不仅是混凝土碎块,更是一个时代对战争形态的固有认知。 那么,大家是如何看待这种技术变革对国际安全格局的影响?欢迎在评论区分享您的见解。