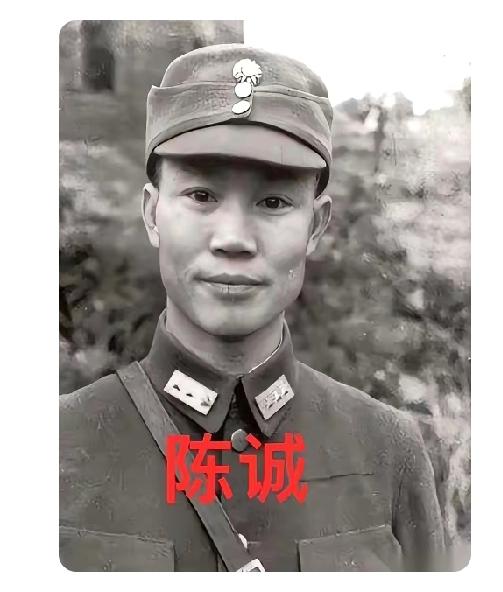

1981年,杜聿明重病,郭汝瑰前去探望:“你明知我是共产党,为什么不揭发我呢?”杜聿明闻言,苦笑一声:“我揭发了,但蒋介石不信啊!” 北京医院的病房不算亮,白墙、旧灯管,窗帘拉着一半。 1981年春天,杜聿明病重,肾衰竭,气息已经不匀。门口传来一阵脚步,郭汝瑰走进来。 手里拎着点水果,没多寒暄,坐在床边。两人隔了三十多年,谁也没主动开口。 空气压得低,像是有事憋着。过了一会,杜突然问:“你是不是共产党?”郭看着他,说:“立场不一样罢了。”杜叹了口气:“我揭发过你,蒋不信。” 这话不是玩笑,是杜心里压了几十年的事。 再往回倒,得从黄埔军校说起。两人算是师兄弟,郭小一届,杜大他两岁。 在校的时候不算熟,但彼此都知道对方。郭那时候就有些特别,不爱说话,也不参与热闹。抽烟也抽得悄声,开会总是提前到,笔记记得整整齐齐。 后来去了日本陆军士官学校,回来被陈诚拉去做幕僚,很快就被提拔起来。 国民党那套体系里,肯干事的人不多,老实人更是稀罕。郭汝瑰这种既能干又不占便宜的,反而成了异类。他不收礼,不打麻将,办公室门关得严,连茶水都是自己泡。 有一次有人送了瓶酒,被他退了回去。送礼的人还挺尴尬,说以后别联系了。 这种人,在别的地方可能受尊敬,在当时的国民党圈子里,反而容易被怀疑。 杜聿明就是那时候起了疑心。 他看着郭,心里有个想法冒出来:这么清廉,不像咱这边的人。 于是找了机会和蒋介石提了这茬。蒋听了没接话,过了两秒才冷冷地说:“国民党就不能有清白的人了?”杜被这话噎住了,表面应着,心里的疙瘩却越结越紧。 那几年,郭在国民党系统里升得快,打仗也上前线,表现得中规中矩,没出什么差错。可就是那种太正派的样子,让人放心不下。别人靠裙带、靠应酬,他靠一张地图、一支铅笔。他什么都不多说,但手里的情报、文件、命令,总能递到点子上。 1945年,重庆的气氛已经开始变了。战要停,局势乱。郭那时候找到了董必武,说自己想重新和党接上线。董见了他,只说一句话:“你比回来更有用。”这不是鼓励,而是安排。他重新入党,但不走,他要留在那边。组织让他待在国民党里,干好眼前的事。 从那天起,他就成了潜伏者。不是影视剧那种惊心动魄的,而是那种每天坐在办公室里,批文件、写报告的工作。他被任命为作战厅厅长,是国防部里最接近核心的位置。所有大的战役部署、兵力调动、情报分析,全都从他手里过。 每天他都得决定一件事:哪些文件能让上级看到,哪些要变个方式送出去。 他不写匿名信,不玩花招,只是把文件重新整理一份,交给自己信得过的人,一层一层送出去。有人在中间被抓过,有线断了,他只能停几天,等新的人补上。 他对人少言,文件多审,嘴紧得连枕边人都没问过一句。 1948年,解放战争进入关键阶段。淮海战役一开,杜聿明被派上前线。那场仗打得难,天冷,补给断,兵心散。杜觉得战局总被人看穿,有种说不出的压迫感。 他对参谋说,“有人把图送出去了。”参谋没吭声,心里明白杜在想谁。 郭汝瑰那时候确实在送情报,但他也有分寸,不可能把所有都倒出来。 他知道,一旦节奏太快、太明显,会引起怀疑。 他把一部分部署提早透露出去,但还保留了一些细节。共产党那边收到后,能提前布防,占据主动。杜带的部队越打越疲,最后围在了一块地里,出不来。 蒋介石要他突围,杜不愿,最后还是失败被俘。 杜被送去战犯管理所。开始是抵触的,后来渐渐放下了。 他在里面写自述、背政策、干杂活,一呆就是十年。1959年特赦出来后,人没那么锋利了,讲话也不再咄咄逼人。 郭听说他被放了,只是点头,没有评论。两人那时候都在北京,却没再碰过面。 那段时间,郭在体制内照常做事,不张扬,不参与宣传,也不写回忆录。外面说他是“作战专家”,其实他什么也没讲过。很多人不知道他的身份,更不知道他当年做过什么。只有极少数人,隐约知道他在解放战争里的作用。 直到1981年,杜聿明病情加重,躺在医院。 郭得知消息,犹豫了几天,还是去了。 他没穿军装,只穿了件灰外套,拎着一袋水果,进了病房。杜躺在床上,眼睛闭着,听见门响才睁开。两人隔了几十年,见面没寒暄,也没说客套话。 杜的声音很轻,但每个字都清楚:“你是不是共产党?”郭没犹豫太久,说:“立场不同。”这话说出口,两人都沉默了一会。杜笑了一下,像是松了口气:“我揭发过你,蒋不信。” 郭没接话。外头走廊传来脚步声,有人说话,有人推着治疗车过去,病房又归于安静。那场对话就那么结束了。 几天之后,杜去世了。郭去了追悼会,没说话,只站了一会就走。他不愿站在人前讲那段往事,哪怕后来媒体来找,也没松口。外面对他的身份议论多了,组织也终于公开了他的真实背景。新闻一登出来,评论一大片,有惊讶的,有称赞的,也有质疑的。 可郭没出面回应。他把报纸叠好,夹进抽屉。那张老照片,也是一并放进去的。黄埔军校的合影,杜站左边,他站右边。

![[点赞]看了郭汝瑰的潜伏经历,才知道《沉默的荣耀》吴石暴露的原因。不是因为周至](http://image.uczzd.cn/12265919078372011419.jpg?id=0)